认识学龄儿童成长规律

小学一年级是基础教育的关键起点,这个阶段的教育质量直接影响学生未来十二年的学习发展,根据教育部基础教育质量监测中心2023年数据显示,新生入学前三个月的适应情况与后续学业表现相关系数达0.68,教育工作者需要深入理解6-7岁儿童的认知发展规律:注意力持续时长约15-20分钟,思维方式以具体形象为主,社会交往需求显著增强,此时的教育应当遵循"支架式教学"理论,既要提供必要支持,又要预留自主发展空间。

构建适应性教育体系

(一)环境过渡策略

- 渐进式入学准备:建议在正式开学前开展为期两周的"半日体验课程",逐步延长在校时间,某实验小学的实践案例显示,通过"校园探秘"活动,新生方位辨识能力提升42%。

- 具象化课堂设计:采用"实物+故事"的认知导入方式,例如数学课用积木搭建数字模型,语文课通过手偶剧学习拼音字母。

- 动态时间管理:将40分钟课堂分解为"10分钟讲解+15分钟实践+10分钟互动+5分钟整理"的模块化结构。

(二)情感支持系统

- 建立"双导师制":除班主任外,为每5名学生配备一名高年级学生辅导员,北京市朝阳区某小学的跟踪研究表明,该制度使新生焦虑指数下降37%。

- 创设安全表达空间:在教室设置"心情气象站",用不同颜色磁贴表达情绪状态,教师每日进行可视化情绪监测。

- 实施正向行为强化:采用"成长能量卡"替代传统批评,每张卡片对应具体进步细节,集满兑换学习特权。

培养核心学习习惯

(一)基础习惯养成

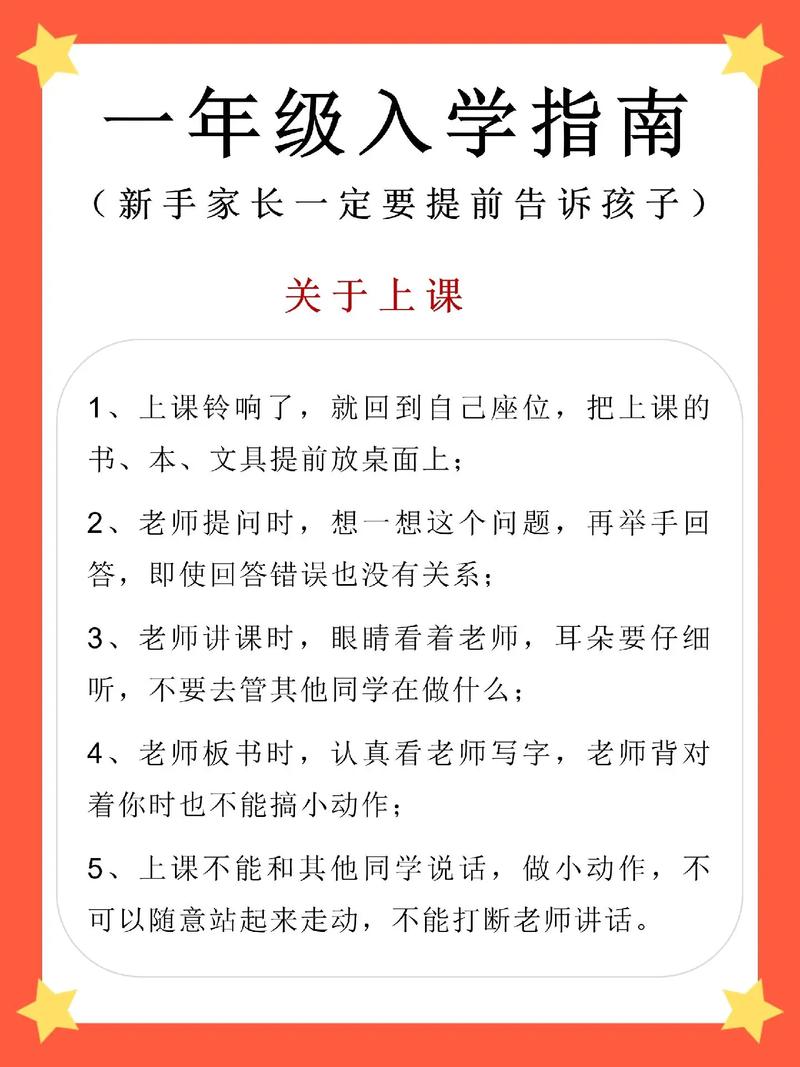

- 课前准备三步骤:整理书包(教科书→作业本→文具盒)、摆放学具(左上角教科书,右上角练习本)、静息等待。

- 课堂参与规范:推行"3S听课法"(Sit坐端正、See看老师、Silence先静听)。

- 作业管理策略:设计"彩虹任务清单",用颜色区分任务类型,完成即涂色,建议书面作业不超过30分钟/日。

(二)进阶能力培养

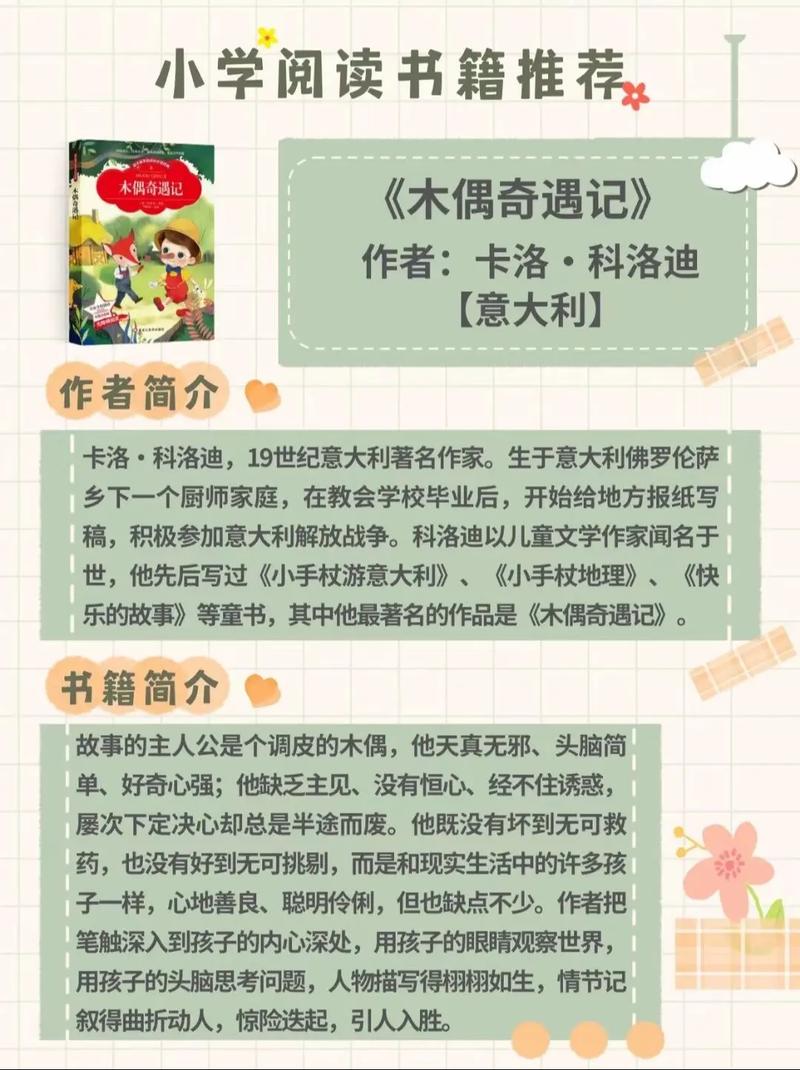

- 观察记录能力:开展"自然笔记"活动,每周记录植物生长变化,培养持续观察习惯。

- 信息整合能力:使用"思维泡泡图"整理课文内容,训练信息分类能力。

- 问题解决能力:设置"班级事务箱",鼓励学生提出改进建议,每月评选金点子奖。

家校协同育人机制

(一)家长角色定位

- 情绪引导者:建立"放学十分钟"倾听制度,用开放式提问代替结果追问。"今天哪个游戏最有趣?"

- 学习支持者:创设家庭学习角,遵循"三有"原则(有固定位置、有适度光照、有收纳系统)。

- 习惯监督者:制定《21天习惯养成表》,每日完成三项基础任务(整理书包、预习课文、户外活动)。

(二)常见误区规避

- 忌过度包办:允许孩子自己系错鞋带、收拾不整齐,在试错中成长。

- 忌横向比较:建立个体成长档案,关注纵向进步而非他人对比。

- 忌过高期望:理解书写速度的个体差异,接受由"画字"到"写字"的过渡期。

学习兴趣激发路径

(一)学科融合实践 设计"小小探索家"主题学习活动,

- 数学与美术结合:用几何图形创作拼贴画

- 语文与科学融合:观察蚂蚁并撰写观察日记

- 音乐与体育联动:创编课间操律动游戏

(二)多元评价体系

- 过程性评价:建立"成长存折",记录课堂发言、助人行为等细节。

- 表现性评价:举办学科游园会,通过闯关游戏检验学习成果。

- 发展性评价:制作学期对比作品集,直观展现进步轨迹。

(三)正向激励机制

- 设置"进步阶梯奖":表彰在不同领域取得突破的学生

- 创设"班级吉尼斯":记录独特优点如"最快收拾书包"

- 推行"特权兑换制":用积攒的奖励兑换当值日班长等体验机会

基础教育工作者要深刻认识到,一年级教育不是简单的知识传授,而是学习生命的启蒙工程,通过科学系统的适应性教育,帮助儿童顺利完成从幼儿到学生的角色转换,培养受益终生的学习品质,这才是启蒙教育的真正价值,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"儿童的智慧在他的手指尖上",让我们用专业与爱心,为每个孩子搭建适切的成长支架。