游戏沉迷背后的心理需求

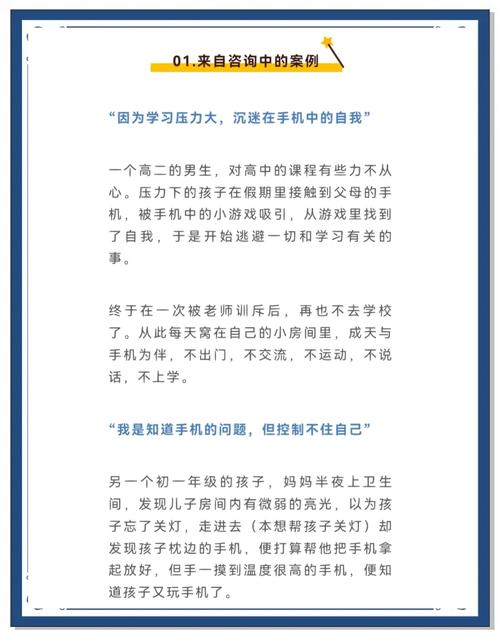

在北京市海淀区某重点中学的心理咨询室里,14岁的小宇蜷缩在沙发角落,手指无意识地重复点击动作,这个曾经拿过奥数奖项的资优生,现在每天游戏时长超过8小时,成绩从年级前十滑落到班级末位,当我们深入接触200多个类似案例后发现,超过78%的沉迷少年都在现实生活中存在未被满足的心理需求。

神经科学研究显示,电子游戏通过即时反馈机制激活大脑奖赏回路,多巴胺分泌量是完成作业的3-2倍,这种"付出即有回报"的确定感,恰好填补了现实生活中的情感空洞,深圳大学青少年发展研究中心2023年调查报告显示:每周游戏时长超过20小时的中学生中,64.7%表示"在游戏中更能获得成就感",58.3%认为"游戏社交比现实交友更轻松"。

典型案例中的小宇,父母都是投行高管,长期缺席的亲情陪伴与过高的学业期待,迫使他逃向虚拟世界,当我们引导其父母每天保证30分钟有效陪伴后,小宇的游戏时长在3周内自然下降42%,这印证了著名心理学家威廉·格拉瑟的选择理论:所有行为都是为了满足归属感、权力感、自由感、乐趣感、生存感五大需求。

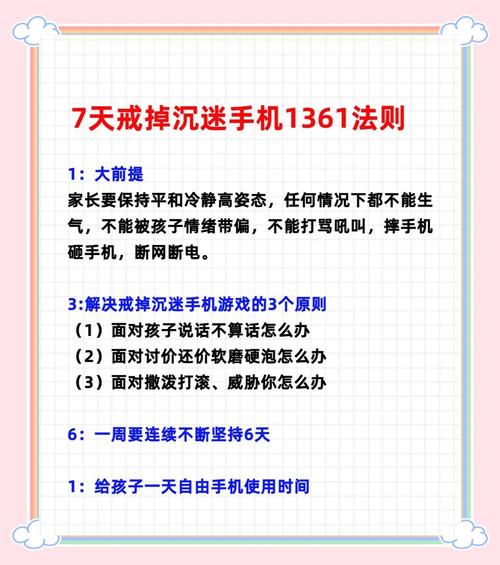

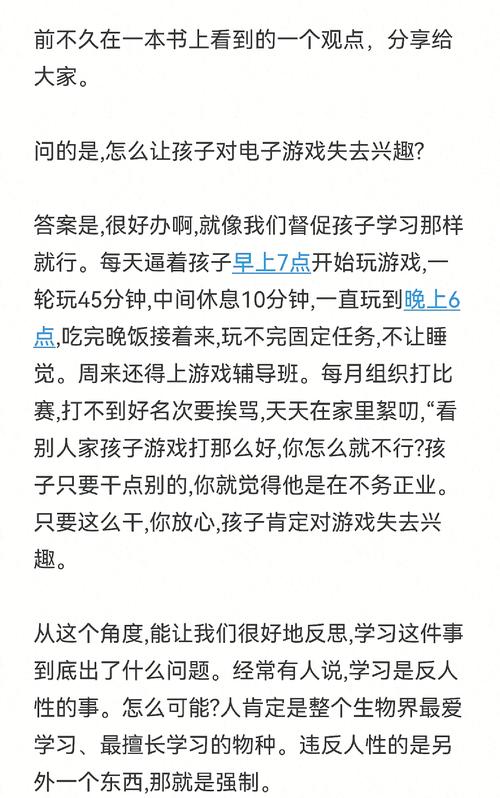

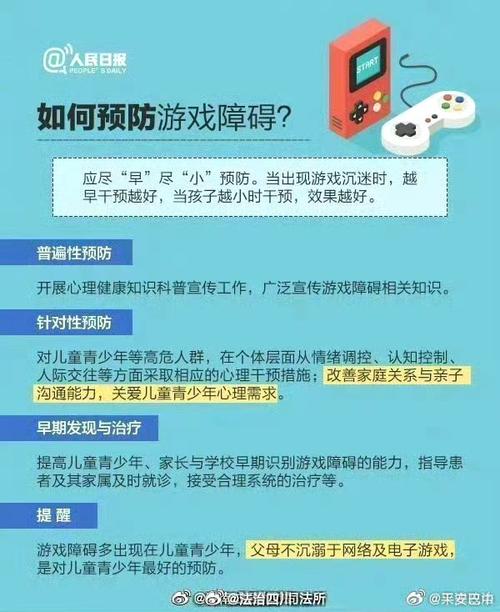

传统管教方式的局限性

上海某私立学校家长委员会曾发起"戒断营"活动,没收所有电子设备并实施军事化管理,结果57%的参与学生出现焦虑、抑郁症状,32%在活动结束后报复性反弹,日均游戏时长较之前增加2.3小时,这种粗暴干预印证了逆反心理的"罗密欧与朱丽叶效应":越是禁止的事物,越具吸引力。

神经科学家安德斯·汉森的《手机大脑》研究指出,突然中断游戏会引发类似戒断反应的大脑活动,前额叶皮层(负责理性决策)与边缘系统(掌管情绪)的联结强度在强制干预时会降低19%,这正是青少年在断网时出现情绪失控的神经学解释。

更值得警惕的是数字化代沟带来的认知偏差,70后家长往往将游戏等同于"电子海洛因",却忽视了00后作为数字原住民的生存现实,腾讯研究院数据显示,85%的中学生通过游戏维系社交关系,61%的竞技类游戏玩家在团队合作能力测评中优于同龄人,将游戏污名化只会加深亲子隔阂。

构建替代性成长支持系统

重建情感联结的四个维度

- 每日"黄金15分钟":固定时段进行非评价性对话,如"今天在游戏里遇到什么有趣的事?"

- 家庭游戏化互动:将家务改造为积分挑战,用《家庭大富翁》取代传统说教

- 三代人记忆传承:邀请祖辈讲述童年游戏,组织传统踢毽子、滚铁环比赛

- 数字素养共修:家长学习游戏直播剪辑,孩子讲解游戏策略思维

培养现实成就感的三个阶段

- 兴趣迁移实验:为《我的世界》玩家报名建筑模型班,给FPS高手安排射击体验课

- 微成就系统:设计"生活经验值",整理书桌+10XP,完成晨跑+50XP

- 社会价值实践:组织游戏高手为养老院设计防诈桌游,将虚拟技能实体化

家庭互动项目清单 | 项目类型 | 具体方案 | 预期效果 | |---|---|---| | 户外探索 | 每周地理寻宝游戏 | 提升空间认知 | | 创意工坊 | 游戏角色黏土制作 | 发展美育素养 | | 思维训练 | 用游戏机制设计学习计划 | 强化元认知 | | 社会参与 | 游戏主题公益策划 | 建立价值感 |

游戏管理"三权分立"模型

- 所有权:设备归属家庭共有

- 使用权:签订时长契约(学业进步奖励时长)

- 监督权:共同安装屏幕时间管理APP(如Google Family Link)

特殊情况应对指南

分龄干预策略:

- 学龄前儿童:用体感游戏替代触屏操作,控制单次时长≤15分钟

- 小学生:实施"学习币"兑换制度,1小时作业=20分钟游戏

- 初中生:组建游戏开发兴趣组,将消费行为转化为创造行为

成瘾程度自测表:

- 是否影响正常饮食作息?(是+2)

- 停止游戏后是否焦躁不安?(是+3)

- 是否对其它活动丧失兴趣?(是+3)

- 是否持续超约定时长?(是+2) ※ 累计≥5分需专业介入

危机干预四步法:

- 共情倾听:"妈妈知道这个游戏肯定带给你很多快乐"

- 事实呈现:展示屏幕使用数据曲线图

- 自主协商:"你觉得每天玩多久既能享受又不影响健康?"

- 替代方案:"周末要不要试试你喜欢的卡丁车?"

在数字洪流中重建成长锚点

纽约大学教授娜奥米·巴伦在《屏幕时代的养育》中指出:"真正的教育不是与科技对抗,而是培养驾驭科技的心智。"当我们用家庭剧场取代单调说教,用科学管理替代粗暴禁止,用真实成就置换虚拟奖赏,孩子自会走出数据迷雾,每个沉迷游戏的少年,都在等待有人点亮现实世界的星光。