初夏的傍晚,一位母亲在心理咨询室哽咽着诉说:"孩子把手机密码换了,日记本锁了三道,可我还是在她书包夹层发现了情书......"这样的场景正成为当代家庭教育中愈发常见的困境,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,14-16岁青少年群体中,有明确恋爱经历的占比已达38.6%,这个数字相比十年前翻了两倍,面对孩子过早萌发的情感需求,家长和教育者往往陷入两难:过度干预可能激化矛盾,放任自流又担心影响成长,如何将早恋危机转化为教育契机,需要教育者具备超越传统认知的智慧。

早恋现象背后的心理密码

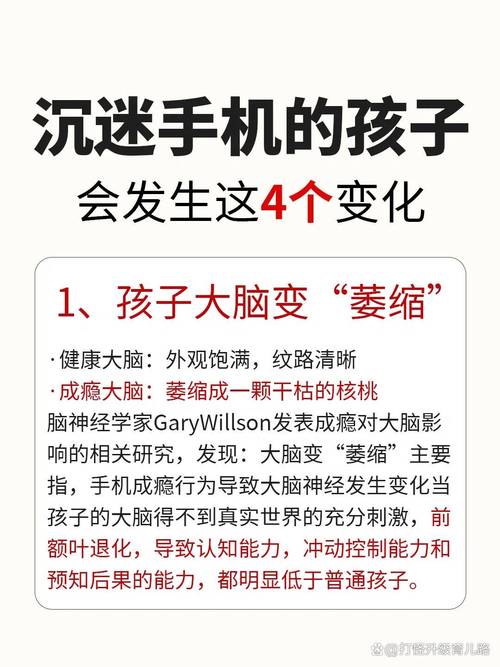

在神经科学领域的研究表明,青春期大脑边缘系统的发育速度远超前额叶皮层,这直接导致青少年情感冲动与控制能力的不平衡,当我们看到孩子突然注重外表、频繁使用手机、学习成绩波动时,这些表象下实际涌动着荷尔蒙激增带来的心理剧变,北京师范大学发展心理研究所追踪研究发现,早恋群体中68%的学生实质是在寻找情感寄托,而非真正意义上的恋爱关系。

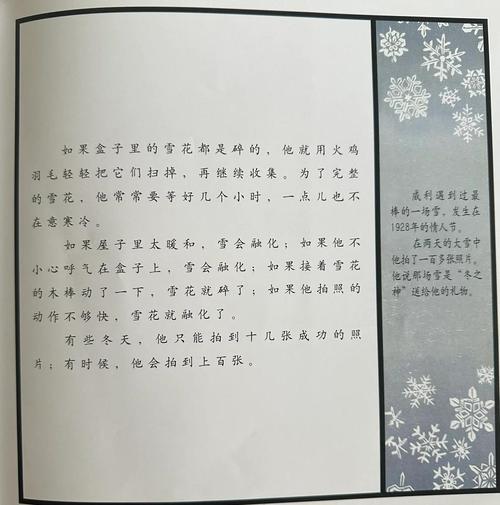

典型案例中的初中女生小雨,在父母离异后与班长的"恋爱",实质是对父爱缺失的代偿,这种情感需求错位提醒我们:早恋往往不是问题本身,而是更深层心理需求的显性表达,教育者需要像解码器般,透过行为表象洞察孩子内心的真实呼唤。

教育介入的黄金法则

建立情感连接的信任桥梁,是介入早恋教育的前提,上海某重点中学的心理教师分享成功案例:当发现学生早恋时,她总会先说"我很高兴你开始懂得欣赏别人的优点了",这种非评判式的开场白,能有效消除青少年的心理防御,家长可以尝试"三明治沟通法":先肯定孩子的情感体验("这个年纪喜欢别人很正常"),再表达担忧("妈妈担心影响你的作息规律"),最后共同制定解决方案("我们能不能约定周末再联系?")。

情感教育课程的设计需要兼顾认知与体验,深圳某实验学校开发的"爱情三棱镜"课程,通过分析《罗密欧与朱丽叶》的悲剧成因,引导学生理解成熟爱情需要的责任与能力;用经济学原理讲解"机会成本",让学生直观看到过早投入情感的隐性代价,这种跨学科的情感教育,比单纯说教更具启发性。

设定边界需要智慧的温度,成都某家庭的成功经验值得借鉴:父母与女儿约定"恋爱三原则"——保持年级前30名、晚上十点前回家、不带入亲密肢体接触,这种具体化的约定既守住底线,又给予适度空间,关键是要让孩子参与规则制定,使其成为自主的守护者而非被动的服从者。

家庭教育的预防性建构

情感教育的起点应该前移至童年期,心理学中的"储爱罐"理论指出,0-12岁获得充足关爱的孩子,青春期时对情感缺失的补偿需求会降低40%,日常的家庭互动中,父母可以通过分享自己的青春故事,帮助孩子建立对情感的理性认知,比如父亲讲述大学时期如何平衡学业与感情,这种真实案例比抽象说教更具说服力。

家校协同机制的建立至关重要,杭州某初中推行的"成长导师制",为每个学生配备包括班主任、心理教师、家长代表的三方指导小组,当发现早恋苗头时,不是简单通知家长,而是共同制定个性化引导方案,这种协作模式使该校早恋引发的学业下滑案例减少了72%。

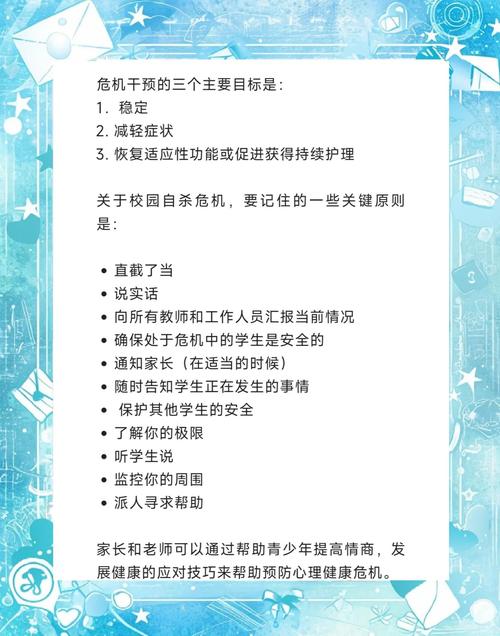

危机处理需要专业力量的支持,当发现孩子出现自残、厌学等极端行为时,及时寻求心理咨询师的帮助,广州某医院青少年门诊的统计数据表明,专业干预可使情感问题导致的抑郁症状缓解率达89%,家长要克服"家丑不可外扬"的观念,把孩子的心理健康放在首位。

站在教育变革的潮头回望,我们会发现早恋教育本质上是对生命成长规律的尊重,就像农人不会强行掰开未熟的花蕾,智慧的教育者懂得用温暖的目光守望成长,当00后少女在社交媒体写下"感谢父母没有折断我的枝桠,而是陪我长成会开花的树",这或许就是对情感教育最诗意的注解,在这个情感早熟的时代,我们需要的不是围追堵截的高墙,而是指引航向的灯塔——用理解化解焦虑,以智慧替代恐惧,让每一次心动都成为成长的契机。