当11岁女儿的书包里出现生理期用品时,王女士的手微微颤抖,这个场景折射着当代家庭教育的共同困惑:面对生理发育提前但心理尚未成熟的孩子,如何用爱与智慧搭建成长的阶梯?根据美国儿科学会最新研究,全球范围内女孩青春期启动年龄较20年前平均提前1.5年,中国城市地区已有12.5%的女孩在10岁前出现第二性征,这种生理与心理发展不同步的现象,正在考验着现代家庭的教育智慧。

理解早熟:超越生理现象的认知重构

早熟本质上是生物钟与社会钟的错位,当代儿童接触的信息量是20年前的300倍,营养摄入的优化使身体发育加速,但心理发展仍遵循固有的成长规律,这种错位在11岁女孩身上尤为明显:她们可能拥有少女的身材,却依然保持着孩童的思维方式,哈佛大学发展心理学教授艾米丽·罗杰斯研究发现,过早发育的女孩更容易产生自我认知混乱,将身体变化等同于心理成熟。

社会环境对早熟存在双重误读:或是过度紧张地将正常发育病理化,或是轻率地用成人标准要求孩子,某重点小学曾出现教师将月经初潮女生单独编组的极端案例,这种做法不仅伤害儿童自尊,更会加剧心理发展失衡,家长需要建立科学认知:早熟不等于早慧,生理变化不必然带来心理成熟。

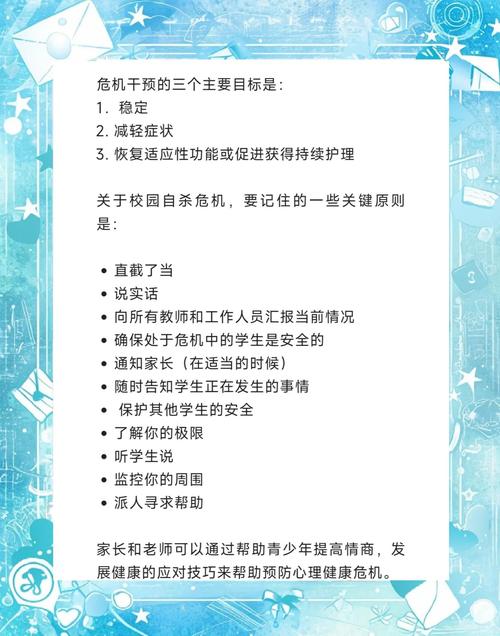

家庭是调节这种错位的关键场域,芝加哥家庭研究中心跟踪调查显示,获得科学引导的早熟女孩,其心理适应能力比同龄人高出40%,父母应当成为孩子与外部世界的缓冲带,用理解和包容搭建安全岛。

教育误区:家长常见的认知偏差

"你都是大姑娘了"这句话,可能成为伤害的利刃,当父母用生理成熟度衡量孩子的行为标准时,实质是在进行隐性绑架,上海某心理咨询机构案例显示,32%的早熟女孩焦虑源于家长不合理的期待,要求11岁孩子具备14岁的情绪管理能力,无异于让雏鸟提前离巢。

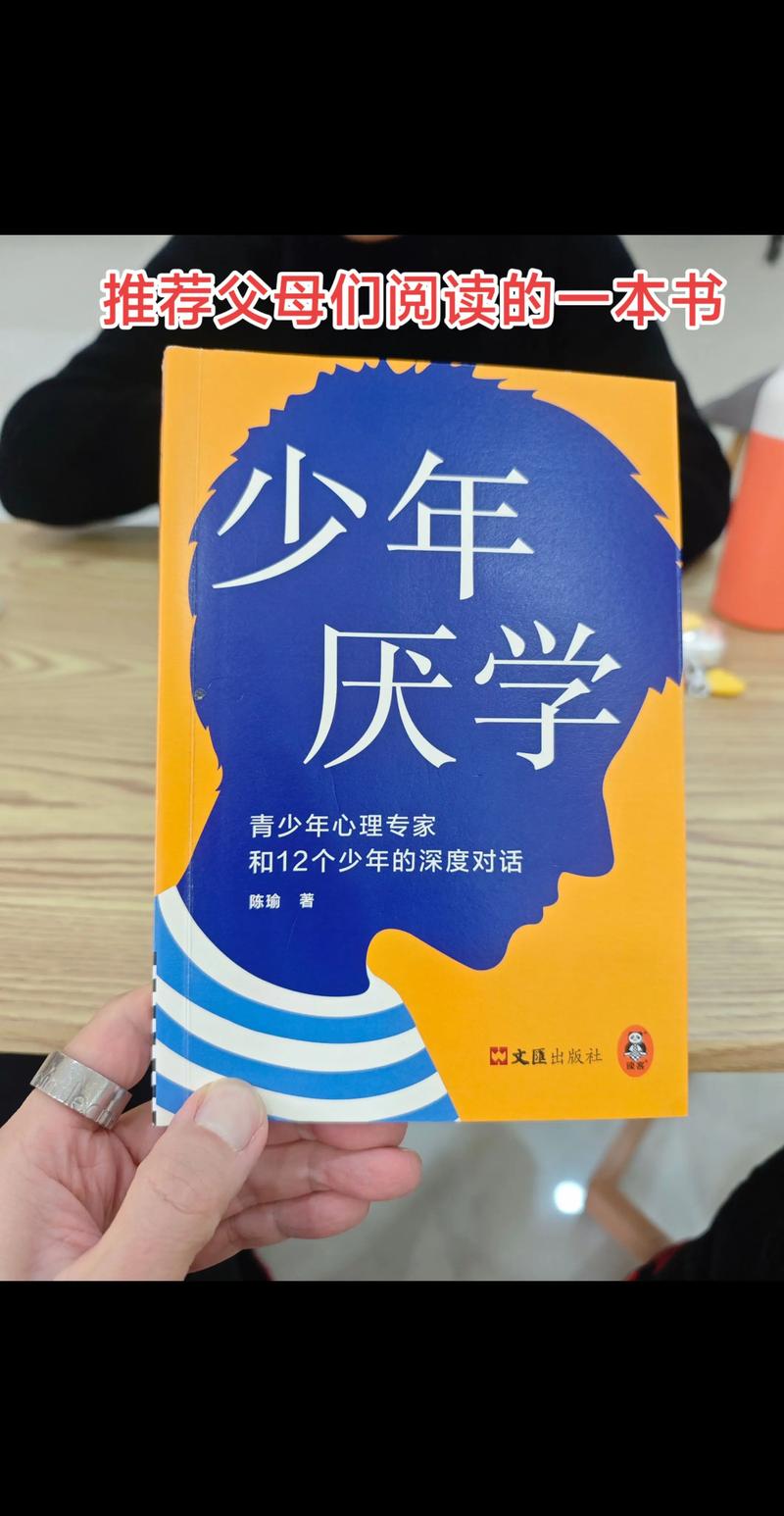

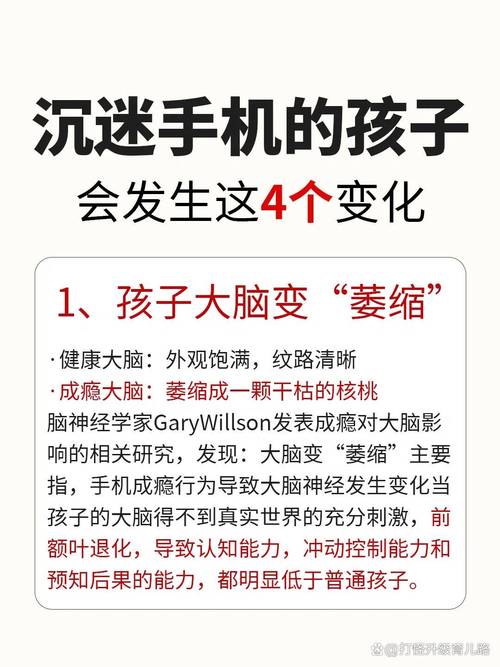

过度保护与放任自流构成危险的两极,有的家长严禁孩子参与体育活动,有的则过早开放网络权限,广州某初中调查发现,过早接触成人社交媒体的早熟女孩,遭遇网络欺凌的概率是同龄人的2.3倍,这种非此即彼的教育方式,都在剥夺孩子自然成长的权利。

忽视心理需求的物质补偿更具隐蔽性,用名牌服饰、电子产品补偿陪伴缺失,可能催生物质依赖型人格,北京师范大学家庭教育研究中心数据显示,物质补偿过度的早熟女孩,成年后情感障碍发生率高出平均值18%。

科学引导:构建三维支持系统

身体教育需要温柔而专业的打开方式,准备精美的手账本记录生理周期,将知识科普转化为母女间的秘密仪式,选择浅粉色或淡蓝色的生理用品,消除孩子的羞耻感,当孩子问"为什么我和别人不一样"时,用"每朵花都有自己绽放的时刻"代替空洞的安慰。

心理建设要遵循"脚手架理论",就像建筑工人逐步拆除支撑架,家长应根据认知发展水平调整教育策略,通过角色扮演游戏模拟社交场景,用绘本《身体的小秘密》开启性教育,在烘焙活动中培养延迟满足能力,这些渐进式引导比突击式谈话更有效。

社交护航需要智慧介入,定期与班主任沟通座位安排,巧妙建议舞蹈老师调整服装款式,组织小型读书会培养优质朋友圈,某一线城市家委会创建的"花蕾成长营",通过自然观察、手工创作等活动,帮助早熟女孩建立健康的社交认知。

教育是静待花开的过程,面对早熟女儿,家长要成为懂季节的园丁:既不用温室隔绝风雨,也不用催熟剂揠苗助长,当孩子困惑于身体变化时,请握住她的手说:"成长是件美好的事,妈妈会陪你慢慢读懂身体的密码。"这种温柔而坚定的陪伴,终将帮助孩子完成从花蕾到花朵的优雅绽放,教育的真谛,在于用今天的理解浇灌明天的从容,让每个早开的花苞都能找到属于自己的春天。