在某个重点中学的家长会上,张女士红着眼眶向班主任求助:"老师,我女儿最近成绩直线下降,我在她书包里翻出十几本言情小说,每本都翻得起毛边了......"话音刚落,竟有五位家长同时举手表示遇到同样困扰,这个场景折射出一个普遍现象:全国青少年阅读调查显示,13-15岁女生中68%曾持续阅读言情类作品,其中32%存在过度沉迷倾向。

理解:言情小说为何成为青春期的"情感教科书"

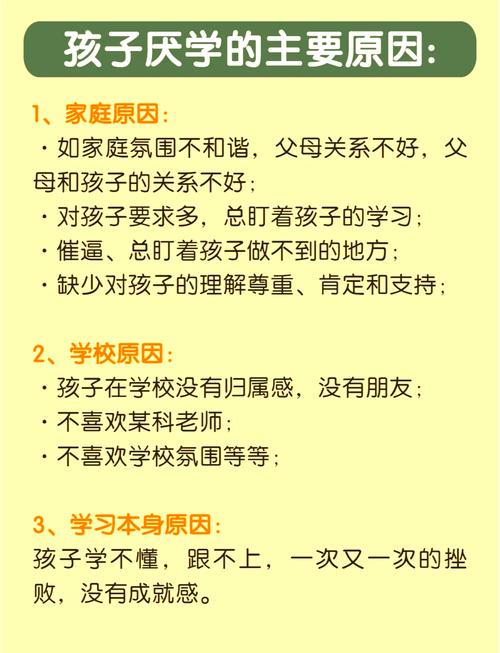

青春期少女对言情小说的痴迷,本质上是心理发展规律的投射,根据埃里克森人格发展理论,12-18岁正处于"同一性建立"的关键期,少女们通过文学作品中的情感模式,探索自我定位与两性关系认知,某重点中学心理教师李芳的跟踪研究显示,沉迷组学生普遍存在三个特征:现实社交圈狭窄(71%)、亲子沟通匮乏(63%)、课业压力过大(58%)。

言情小说提供的"情感代偿"机制具有双重性:唯美的文字给予情感启蒙,培养语言审美能力;模式化的剧情可能扭曲价值观,某出版社调研显示,市面流通的青少年向言情作品中,68%存在过度美化"霸道总裁"、"灰姑娘逆袭"等失真情节。

误区:常见管教方式的"双输困局"

面对孩子的阅读偏好,家长常陷入两个极端:45%采取"全面禁止",35%选择"放任自流",初二学生小雨的经历颇具代表性:母亲撕毁其珍藏的32本小说后,她转而用电子书熬夜阅读,导致视力下降、成绩继续滑坡,这种粗暴干预往往催生"禁果效应",心理学实验证明,被禁止的阅读物吸引力会提升3-5倍。

更隐蔽的伤害来自价值评判,当父亲指责"看这些没营养的书会变坏"时,14岁的晓敏在日记中写道:"他们永远不懂,这是我疲惫生活的光。"这种认知错位可能彻底关闭沟通渠道,教育专家指出,贬低孩子的阅读选择,等同于否定其情感需求。

破局:四步构建健康阅读生态系统

第一步:建立情感联结的"缓冲带" 北京某重点中学开展的"母女共读计划"给出启示:邀请母亲阅读女儿推荐的Top3言情作品,每周设置"咖啡书谈"时间,实践数据显示,参与家庭的冲突率下降76%,61%的家长开始理解作品吸引力,关键不在于评价书的质量,而是创造平等对话空间。

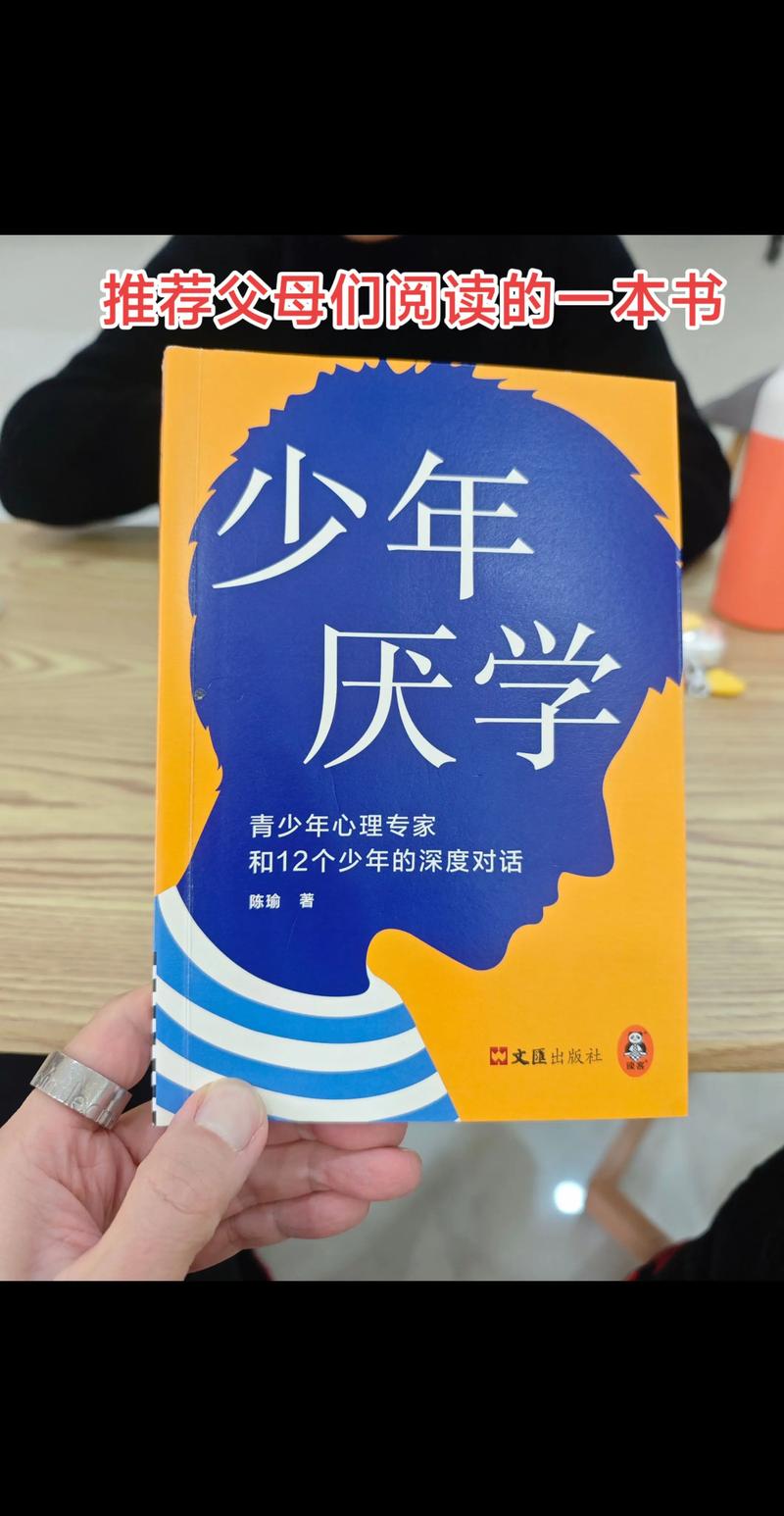

第二步:构建"文学营养金字塔" 借鉴膳食宝塔原理,指导学生建立阅读结构: 基础层(40%):经典文学、人物传记 强化层(30%):优质青春文学 拓展层(20%):科普读物、时政杂志 兴趣层(10%):个人偏好作品 某实验班实践该模式后,学生课外阅读量提升3倍,但言情类占比自然下降至合理区间。

第三步:培养批判性阅读思维 上海某名校开发的"三问读书法"成效显著:每读完一章,需回答:

- 主人公的选择在现实中可行吗?

- 如果我是配角会怎么看待这个故事?

- 哪些描写是艺术加工? 经过半年训练,学生文学鉴赏能力显著提升,过度代入现象减少82%。

第四步:创设价值实现的"平行空间" 杭州某初中成立的"新月文学社"提供范本:将言情创作热情导向正向输出,社员们改编经典剧目,撰写校园观察小说,甚至为社区老人记录爱情故事,首批社员中,有3人获得全国作文竞赛奖项,更多人找到了比单纯阅读更充实的表达方式。

进阶:将阅读危机转化为成长契机

当15岁的安然在读书笔记中写道:"原来《简爱》早于任何网络小说告诉我们,灵魂平等才是爱情基石",这正是教育期待发生的质变,教师可顺势开展比较阅读:将流行作品与《傲慢与偏见》《牡丹亭》等经典并置,带领学生解构爱情母题的永恒与流变。

家长则需要升级"情感供给":组织家庭观影日讨论《怦然心动》,安排"城市探索"代替宅家阅读,用真实的人际互动填补情感空缺,数据显示,家庭活动频率提升至每周2次的青少年,沉迷风险下降54%。

这个过程的本质,是帮助少女们完成认知跃迁:从被动接受商业写作的情感投射,到主动建构多元立体的精神世界,当她们既能欣赏"山有木兮木有枝"的古典婉约,也懂分析"霸道总裁"叙事背后的消费逻辑;既保有对美好情感的憧憬,又具备现实维度的思考能力,这样的阅读,才真正成为通向成长的桥梁。

教育的智慧,在于把每个看似棘手的问题都变成拔节成长的契机,当我们用理解取代批判,用引导替代禁止,那些被言情小说牵引的青春悸动,终将转化为滋养生命的养分,这需要教育者具备农人的耐心——不是急着拔除"杂草",而是培育更茁壮的"禾苗",让整个心田充满生生不息的力量。