凌晨三点,王女士在整理女儿书桌时,无意间发现了一张画满爱心的数学试卷,试卷背面稚嫩的笔迹写着:"今天他递给我奶茶时碰到了我的手,我的心跳得好快..."这位从业二十年的中学教师突然发现,面对自己14岁女儿的早恋萌芽,她引以为傲的教育经验竟变得无所适从,这个看似平常的夜晚,折射出千万中国家庭正在面临的共同课题:当孩子的情感世界提前绽放,父母该如何把握教育的分寸?

认知重构:青春期早恋的再认识 根据教育部2023年青少年发展白皮书显示,我国青少年首次心动体验的平均年龄已提前至12.8岁,这组数据并非洪水猛兽的预警,而是青春期生理心理发展的必然产物,大脑前额叶皮质在12-16岁进入快速发展期,杏仁核主导的情感系统与尚未成熟的控制系统形成结构性矛盾,简言之,这个阶段的孩子并非"故意叛逆",而是生理发育与心理成长不同步的自然呈现。

台湾师范大学的家庭教育研究团队曾追踪500组家庭发现,父母对早恋的过度反应会直接导致子女的沟通封闭率提升63%,相反,那些能够保持开放态度的家庭中,79%的青少年愿意主动与父母分享情感困惑,这个对比数据揭示了一个重要事实:问题的关键不在于早恋本身,而在于家庭能否建立良性的情感疏导机制。

常见教育误区诊断 在传统教育观念中,家长往往陷入两种极端,第一种是"严防死守型":没收手机、接送监视、强制转学等手段层出不穷,上海某重点中学的心理咨询记录显示,这类家庭的孩子出现焦虑症状的比例是普通学生的2.4倍,第二种是"放任自流型",美其名曰"尊重孩子选择",实则忽视了青少年情感认知的局限性,北京师范大学的跟踪调查表明,这类家庭的孩子在亲密关系中受伤的概率反而高出38%。

更值得警惕的是隐性伤害:某位父亲发现女儿恋爱后,每天在饭桌上"不经意"提起"某个同事女儿因早恋高考失利"的故事,这种心理暗示造成的自我怀疑,往往比直接指责更具破坏性,心理学中的罗森塔尔效应证明,持续负面的心理暗示会使预期结果发生的概率提升47%。

阶梯式引导策略

-

信任重建阶段(1-2周) 发现迹象后首要任务是重建沟通桥梁,可以借助"第三空间"谈话法:选择咖啡馆、公园长椅等非家庭场景,以"妈妈最近发现..."的观察式陈述开启对话,切记要控制微表情,据行为心理学研究,瞳孔放大0.5毫米、嘴角上扬15度的表情最能传递接纳信号。

-

认知共建阶段(3-4周) 通过分享父母的青春故事建立情感共鸣,但需注意"三讲三不讲"原则:讲感受不讲评价,讲过程不讲结果,讲成长不讲对错。"妈妈15岁时也喜欢过篮球队长,当时连听到他名字都会脸红呢"。

-

边界设定阶段(5-6周) 与孩子共同制定《情感成长公约》,包括但不限于:每周单独外出不超过2次,22点前必须回家,保持学业成绩波动范围等,关键是要让孩子参与条款制定,心理学实验证明,自主承诺的规则遵守率比强制规定高出73%。

-

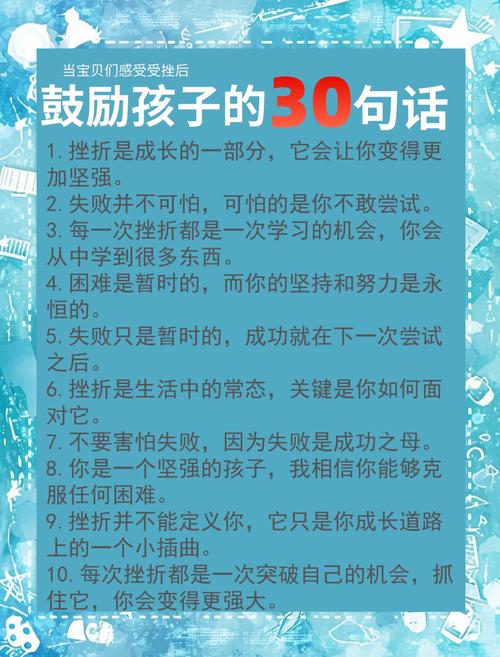

危机预演训练 模拟"如果对方提出越界要求""如果感情出现矛盾"等场景进行角色扮演,哈佛大学教育学院的研究表明,经过情景模拟训练的孩子,在实际遭遇情感危机时做出理性决策的概率提升58%。

将早恋转化为成长契机 智慧的父母懂得将情感萌动转化为教育素材,可以引导孩子制作《情感日记》,记录心动时的生理反应(心跳加速、手心出汗等),这实际上是最生动的生理课,通过分析情感波动对学习效率的影响(建议用数学统计图表呈现),培养孩子的元认知能力。

在南京某中学的实践案例中,教师让早恋学生共同完成"爱情经济学"课题,研究时间成本、机会成本、沉没成本在情感中的体现,这种创新教育使参与学生的决策能力显著提升,其期末考评中的理性思维得分高出年级平均分21%。

父母的自我修炼 面对孩子的情感成长,家长需要完成三重认知升级:从"问题处理者"到"成长陪伴者"的角色转换;从"结果焦虑"到"过程珍视"的心态转变;从"经验依赖"到"科学养育"的方法进化,建议建立《情感教育成长档案》,定期记录孩子的变化与自己的反思。

某位父亲在日记中写道:"当我放下'完美父亲'的执念,开始学习青少年发展心理学时,才真正读懂了女儿眼中闪烁的光芒。"这种认知转变带来的不仅是亲子关系的改善,更是整个家庭系统的情感升级。

早恋不是需要围追堵截的洪水猛兽,而是青春期自我探索的重要路径,当我们用理解代替指责,用引导取代压制,那些让父母夜不能寐的心动时刻,终将化作孩子成长路上闪亮的星辰,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"爱情教育是人性教育中最精细的部分,它需要园丁用整个心灵来培育。"在这场充满挑战的情感启蒙中,愿每位父母都能成为孩子最可信赖的人生导游。