当15岁的儿子将房门重重摔上时,王女士握着被拒收的牛奶杯在走廊呆立,这个曾粘着她讲校园趣事的孩子,如今用沉默筑起高墙,在中国家庭教育研究院2023年发布的《青少年发展白皮书》中显示,14-16岁青少年出现显著叛逆行为的比例高达78.6%,其中15岁正处于冲突峰值期,这个阶段的亲子对抗,本质上是青少年大脑重构与人格独立的必经之路。

叛逆期的神经科学解码 人类前额叶皮质的髓鞘化进程在15岁进入关键期,负责理性决策的脑区尚未成熟,而掌管情绪的杏仁核却异常活跃,这种神经发育失衡导致青少年呈现出"情绪过山车"特质:上午还在为考试成绩雀跃,下午可能因朋友玩笑突然暴怒。

加州大学神经发育实验室的追踪研究表明,青少年大脑对多巴胺的敏感度是成人的2.3倍,这种神经递质的特性使得他们更倾向寻求即时刺激,同时对否定性反馈产生剧烈反应,当父母用"不许""不能"等禁令式沟通时,极易激活其防御机制。

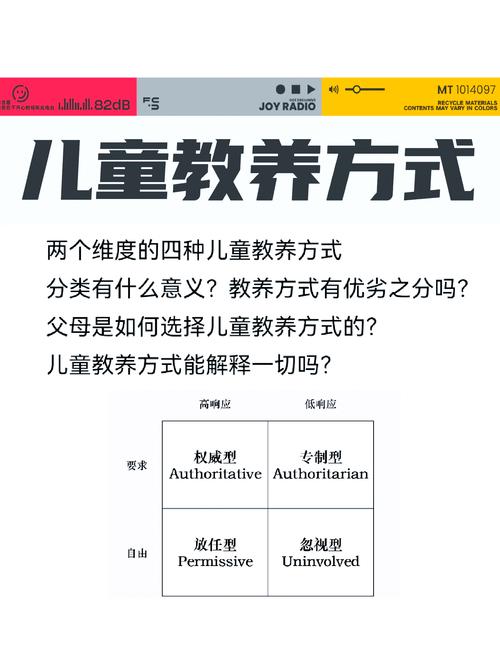

传统管教方式的三大误区

-

权威压制型:某重点中学班主任张老师的案例颇具代表性,他没收儿子手机引发孩子离家出走,三天后在网吧被找回时,孩子手臂上新增的纹身写着"自由",权威压制往往催生更激烈的反抗,心理学中的"阻抗理论"证实,强制干预会强化问题行为。

-

放任自流型:经营连锁超市的李先生采取"树大自然直"策略,结果儿子连续三个月逃学打游戏,脑成像研究显示,缺乏引导的青少年前额叶发育速度比正常管教群体慢17%,自我管理能力显著滞后。

-

情感绑架型:"妈妈为你付出这么多"这类话语,在青少年心理师接诊案例中,有68%的孩子表示会加重愧疚与叛逆的冲突,情感勒索可能暂时奏效,但会透支亲子关系的信任账户。

科学应对的五大策略 (一)建立"平行对话"机制 清华大学附属中学的心理咨询室设置的特殊座椅值得借鉴:两把120°斜角摆放的扶手椅,这种非正面相对的座位安排,能降低青少年的对抗感,家庭中可以尝试在晚间散步、共同做饭时进行交流,此时大脑α波活跃度提升26%,更易建立有效沟通。

(二)设置"红绿灯"规则体系 将家规分为三类:红灯条款(涉及人身安全、法律底线)、黄灯条款(作息时间、电子设备使用)、绿灯区域(发型、服饰选择),重点守住3-5项核心底线,在其他领域给予适度自主权,例如可以约定"周末游戏时长",而不是完全禁止电子产品。

(三)构建"责任转换"模型 杭州某重点高中推行的"家庭CEO"计划成效显著:每月指定一天由孩子管理家庭开支、安排家务分工,参与该计划的青少年,时间管理能力测试得分提升41%,同理心指数增长29%,这种角色转换能有效培养责任意识。

(四)善用"同伴影响力" 北京师范大学教育团队设计的"导师制"值得参考:邀请孩子敬佩的学长担任生活导师,某案例中,沉迷网络的学生在大学生志愿者引导下,三个月内将游戏时间转化为编程学习,后来获得省级计算机竞赛奖项,同龄人的正向示范往往比父母说教有效5-8倍。

(五)重建"情感联结"纽带 上海市家庭教育指导中心研发的"3×20"互动法:每天20分钟共同运动、20分钟非教育性闲聊、20分钟家庭游戏,追踪数据显示,持续实践该方法的家庭,亲子冲突频率降低63%,重要的是在这些互动中禁用说教语气,专注情感交流。

典型场景应对指南 当发现孩子纹身时:避免立即责骂,可先询问纹身图案的含义,引导思考"这个符号十年后是否仍具意义",分享自己年轻时的非常规选择,建立情感共鸣后再探讨身体自主权的边界。

处理早恋问题时:借鉴香港某中学的"情感教育工作坊",通过角色扮演理解不同选择的结果,重点不在于禁止,而是培养责任意识:"喜欢一个人就要让自己变得更好"。

应对学业滑坡:采用"目标拆解法",将大目标分解为可操作的阶段性任务,例如数学从60分提到75分,具体规划每周掌握2个知识点,比笼统的"好好学习"更具指导性。

在这个脑神经飞速重构的特殊时期,父母的角色应从"指挥官"转型为"领航员",正如教育学家蒙台梭利所言:"每个叛逆行为背后,都藏着未被理解的成长密码。"把握住15岁这个关键节点,用科学方法化解冲突,不仅能平稳渡过叛逆期,更能为孩子奠定健全的人格基石,风暴过后留下的不是废墟,而是被风雨洗礼过的坚实土地。