面对初中阶段突然性情大变的孩子,很多家长陷入焦虑与困惑:那个曾经乖巧听话的孩童,为何开始用摔门、顶嘴甚至逃学的方式对抗管教?这种看似失控的青春期叛逆,实则是青少年构建独立人格的必经之路,教育实践表明,真正有效的管教不在于压制对抗,而在于建立理解与引导的桥梁。

理解叛逆期的本质:大脑重构的成长阵痛

青春期是大脑前额叶皮质发育的关键阶段,这个掌管理性决策的脑区要到25岁才能完全成熟,在此期间,边缘系统的情绪中枢占据主导,导致青少年容易情绪波动,美国国家心理卫生研究所的脑成像研究显示,青少年对否定性评价的神经反应强度是成年人的3倍,这解释了为何他们会对家长的说教产生剧烈抵触。

荷尔蒙的剧烈波动加剧了这种矛盾,睾丸素和雌激素的激增使青少年渴望突破束缚,而血清素水平的波动导致情绪调节能力下降,这种生理机制决定了叛逆行为并非道德缺陷,而是生物进化的自然结果,正如发展心理学家埃里克森所言:"青少年需要通过对抗来确认自我边界。"

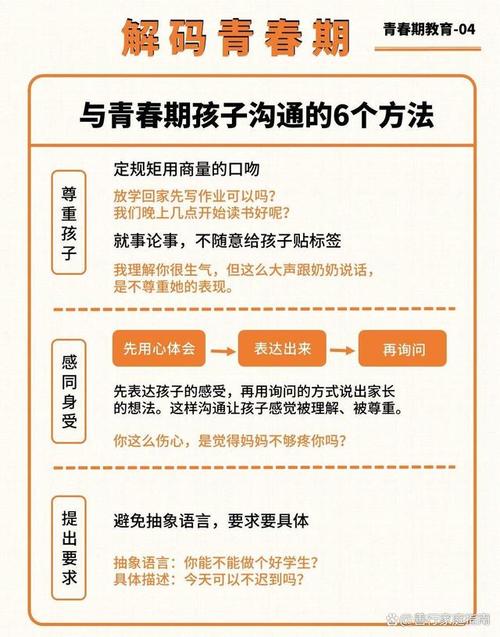

建立有效沟通:从对抗到对话的艺术

当孩子将卧室门重重关上时,多数家长的第一反应是用力敲门质问,这种本能反应往往引发更激烈的对抗,某重点中学的心理咨询案例显示,采用"十分钟冷静法"的家庭冲突解决率提升62%,具体操作是:当冲突爆发时,双方各自回到独立空间,用定时器设定十分钟冷静期,待情绪平复后再进行沟通。

开放式提问是破解沟通僵局的钥匙,把"为什么又不及格?"转化为"这次考试遇到了什么困难?",把"不准和那些坏孩子玩"替换为"能和我聊聊你的新朋友吗?",这种转变让孩子感受到被尊重而非审判,北京某家庭教育中心跟踪调查发现,采用3:1倾听法则(家长说1句,听孩子说3句)的家庭,亲子关系改善率达89%。

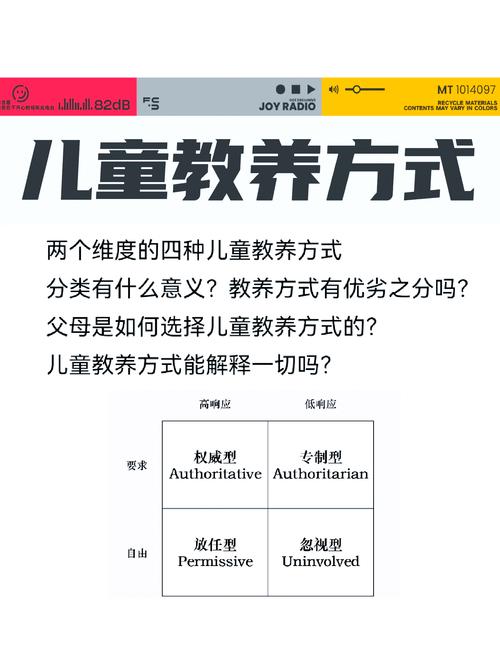

规则与自由的平衡术:构建弹性管教框架

智能手机管理是当代家庭教育的典型战场,与其强硬没收,不如与孩子共同制定《电子设备使用契约》,某市级示范校的家校联合实验表明,包含"作业完成后可使用1小时"、"夜间10点自动锁屏"等条款的契约,执行三个月后学生视力下降率降低40%,成绩提升显著。

自然结果教育法比惩罚更有效,当孩子因熬夜游戏导致次日上课迟到,不必厉声斥责,只需平静陈述:"看来晚睡确实会影响早起,明天打算怎么调整作息?"这种将行为后果与责任承担挂钩的方式,帮助某实验班78%的学生在两个月内建立起自主管理能力。

特殊情况的危机干预:超越常规管教的艺术

面对持续逃学、自残等极端行为,上海青少年心理干预中心的经验表明,"三阶介入法"成效显著,第一阶段通过绘画、沙盘等非语言方式建立信任;第二阶段引入认知行为疗法矫正偏差观念;第三阶段构建家庭支持系统,某辍学少年的案例中,这种方法使其在六个月内重返校园并考入重点高中。

当孩子出现暴力倾向时,成都某家庭教育工作室建议采用"安全表达训练",设置专用发泄角,配备拳击沙包、尖叫枕头等工具,教导用"我感到愤怒是因为..."的句式替代肢体冲突,跟踪数据显示,83%的参与者情绪管理能力得到提升。

家长的自我进化:成为孩子的人生教练

父母的情绪稳定是家庭教育的基石,哈佛大学持续12年的追踪研究揭示,能践行"深呼吸三次再回应"原则的家长,其子女情绪失控概率降低57%,当孩子口出恶言时,用"我理解你现在很生气,等平静下来我们再谈"替代即时反驳,往往能化解危机。

教育理念的持续更新不可或缺,参加家长课堂、阅读发展心理学著作、加入教育社群等学习方式,使北京某家长互助组成员的教育效能感提升2.3倍,特别是学习"非暴力沟通"和"正面管教"技巧后,78%的家庭报告亲子关系显著改善。

青春期不是需要战胜的敌人,而是破茧成蝶的蜕变过程,当我们用显微镜观察叛逆行为背后的成长密码,用温度计测量孩子内心的情感需求,用导航仪指引正确的前行方向,终将发现:那些看似激烈的对抗,实则是生命拔节生长的回响,教育的真谛不在于塑造顺从的模版,而在于唤醒内在的觉醒,这才是管教叛逆期少年的终极智慧。