手机依赖背后的心理机制解码

在北京市海淀区某重点中学的心理咨询室,13岁的小宇蜷缩在沙发里,手指仍无意识地滑动着屏幕。"我知道该写作业了,但就是停不下来。"这个场景折射出当代家庭教育中极具代表性的困境,当我们深入剖析青少年手机依赖的心理图谱,会发现三个核心动因:

-

即时反馈依赖症:手机游戏30秒一次的成就反馈、短视频15秒的刺激更新,正在重塑青少年的大脑奖赏机制,神经科学研究显示,这种高频刺激会导致多巴胺分泌阈值持续升高,形成类似药物依赖的神经适应。

-

社交补偿效应:某初中生匿名调查显示,68%的学生认为"没有手机就失去社交存在感",在现实社交受挫的青少年,往往通过虚拟社交获取认同感,形成线上社交补偿机制。

-

压力转移机制:华东师范大学2023年研究表明,家庭氛围压抑的孩子手机使用时长是家庭关系融洽者的2.3倍,手机成为逃避课业压力、家庭矛盾的"数字避风港"。

传统干预手段的三大认知误区

面对手机依赖,家长们常陷入三个典型误区:

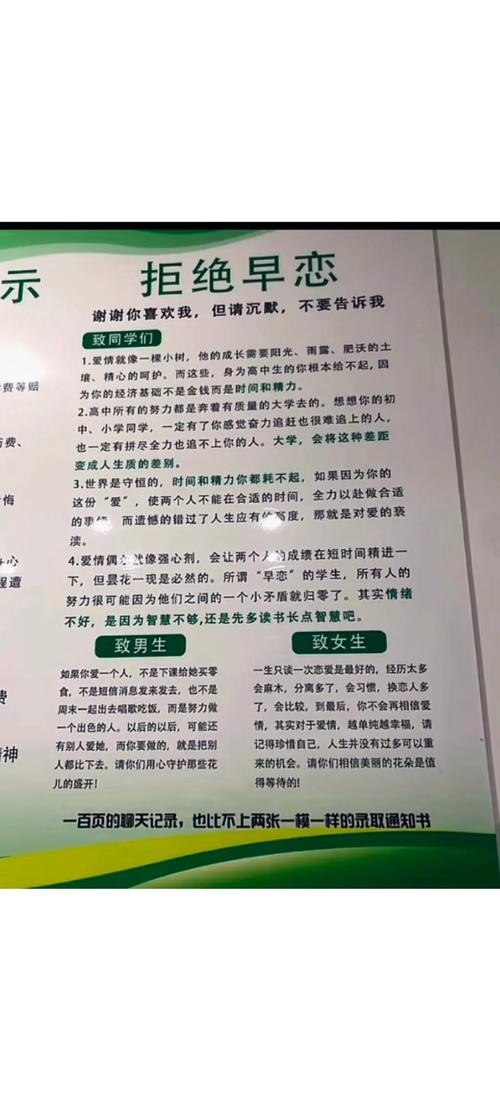

技术封禁论 杭州某家长安装六款监控软件,结果孩子用备用机继续沉迷,技术管控只能解决表层问题,反而会激发"禁果效应",正如发展心理学家埃里克森指出,青春期核心任务是建立自我认同,粗暴禁止会加剧亲子对抗。

道德批判论 "整天就知道玩手机"这类指责,往往将孩子推向自我价值否定,北京安定医院青少年心理门诊数据显示,因此产生的抑郁倾向病例年增长17%。

时间管控论 单纯限制使用时长治标不治本,重点中学班主任王老师发现,被严格限时的学生反而在允许时段出现报复性使用,日均使用效率下降40%。

分阶段干预的立体化解决方案

(一)短期策略:建立缓冲地带

- 环境塑造法:在客厅设置"家庭充电站",所有电子设备回家后集中管理,南京某家庭实践显示,该方法使孩子日均使用时长自然减少1.8小时。

- 契约式管理:与孩子共同制定《数字设备使用公约》,包含"作业时段设备休眠""餐桌无手机"等具体条款,关键是要留出20%的弹性空间。

- 替代唤醒计划:用实体拼图替代消消乐,用天文望远镜观测代替短视频,通过感官替代重建兴趣图谱。

(二)中期策略:需求替代满足

- 社交重建工程:组织家庭剧本杀活动,用线下角色扮演满足社交需求,上海某社区实践证明,定期线下活动使青少年虚拟社交依赖度降低34%。

- 成就迁移计划:将游戏成就系统迁移到现实场景,例如设置"阅读段位制",用实体徽章奖励阅读进度。

- 家庭赋能方案:每周举行"家庭创新日",共同完成烘焙、木工等项目,用真实创造替代虚拟获取。

(三)长期策略:构建免疫系统

- 数字素养培育:通过"信息溯源挑战赛"培养信息鉴别能力,用"短视频创作营"提升媒介批判意识。

- 自主管理训练:采用"番茄钟+"管理模式,每25分钟专注学习后,允许5分钟自主安排设备使用。

- 生命教育浸润:定期开展职业体验活动,用真实人生场景唤醒内在动力,深圳某中学的"48小时城市生存挑战"显著提升了学生的现实参与感。

家长角色的范式转换

北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究显示,成功干预手机依赖的家庭普遍实现三个转变:

-

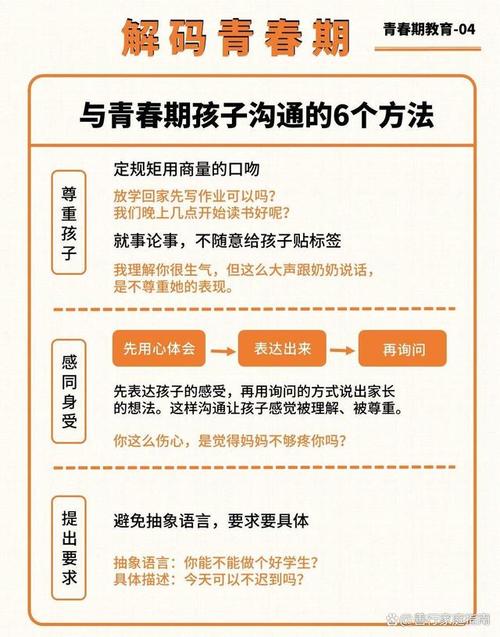

从"监管者"到"引导者":不再紧盯屏幕使用时间,而是关注孩子的情绪流动,当孩子说"好无聊"时,聪明的家长会回应:"要不要试试新买的考古挖掘套装?"

-

从"说教者"到"共建者":某家庭发明的"手机银行"制度,孩子通过家务劳动赚取积分兑换使用时长,既培养责任感又建立契约精神。

-

从"焦虑源"到"安全港":当父母放下手机专注阅读时,孩子自然减少43%的屏幕使用时间(中国家庭教育研究院2023数据),家庭氛围的改善,才是根治数字依赖的良药。

在这个数字化生存已成常态的时代,我们需要理解的不是如何与手机作战,而是如何重建更有温度的生活样态,每个划动屏幕的动作背后,都藏着未被满足的心理需求,当我们用真实的连接填补那些空虚,用温暖的互动重建信任的桥梁,手机自然会回归工具的本质,教育的真谛,永远在于唤醒而非管制,在于赋能而非剥夺。