清晨的餐桌上,14岁的林晓突然放下碗筷:"班里同学都有手机了,我也想要一部。"这个看似普通的家庭场景,却让无数家长陷入纠结,2023年青少年发展研究中心的调查显示,73%的中学生持有个人手机,这个数字在小学高年级群体中已攀升至42%,面对汹涌的智能化浪潮,如何智慧应对孩子的手机需求,正在成为现代家庭教育的重要课题。

理解需求背后的心理密码

当孩子提出购买手机的要求时,家长首先要做的是解码这个诉求背后的真实心理,初中阶段的孩子正处于"社会认同敏感期",他们渴望通过物质符号获得群体归属感,就像上世纪90年代的随身听、本世纪初的MP3,手机已经成为当代青少年的社交货币,但深层心理学研究表明,这种需求往往混杂着对独立人格的追求、对科技产品的天然好奇,以及对家长权威的隐性挑战。

过早拥有手机的隐性代价

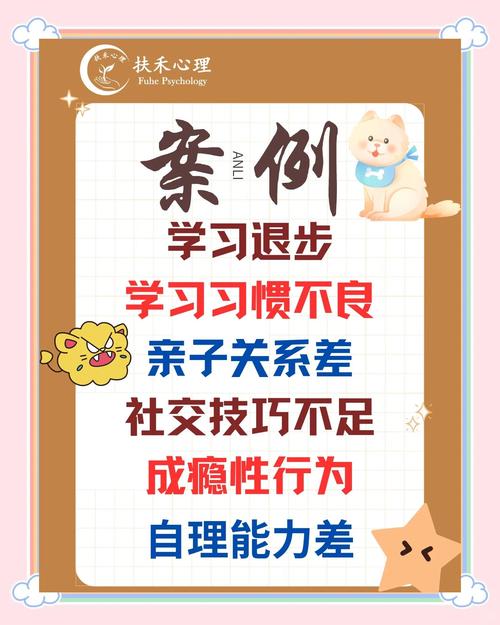

神经科学研究证实,青少年大脑前额叶皮层发育尚未成熟,这使得他们面对即时刺激时自控力薄弱,英国剑桥大学跟踪研究显示,每天使用手机超过3小时的青少年,其注意力持续时间较同龄人缩短40%,更值得警惕的是,过早接触社交媒体的孩子更容易陷入"虚拟社交依赖症",他们在现实中的共情能力和人际交往技巧呈现明显退化,就像给刚学会走路的孩子穿上轮滑鞋,看似领先实则暗藏危机。

拒绝的智慧:四步沟通法则

-

共情式倾听:"妈妈理解你想和同学们保持联系的心情"——这句话能瞬间降低孩子的心理防御,美国教育心理学家约翰·戈特曼的研究表明,被理解的情绪强度会自然下降65%。

-

数据化呈现:展示《青少年手机使用白皮书》中的真实案例,用同龄人的故事替代说教,比如讲述某重点中学设置"无手机日"后学生成绩提升17%的事实。

-

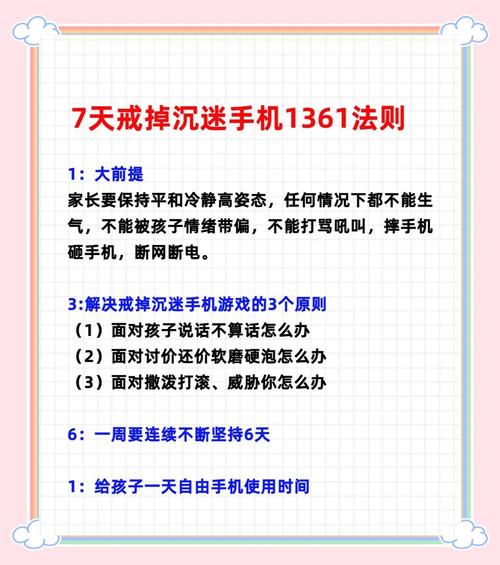

契约式协商:"如果期末总评进入年级前30%,我们可以讨论通讯工具问题。"这种延迟满足机制既保留希望,又树立目标,哈佛大学追踪研究证实,能够践行延迟满足的孩子,成年后事业成功率高出普通人群2.3倍。

-

替代方案构建:提供功能型电子手表作为过渡方案,既能满足基本通讯需求,又避免智能机带来的干扰,同时鼓励孩子用图书馆电子阅览室完成学习查询,培养合理使用科技产品的意识。

家庭生态的重构之道

拒绝孩子买手机不是终点,而是重构家庭沟通模式的起点,每周设立固定的"家庭对话时间",用深度交流填补孩子的情感需求,组织户外探险、手工创作等替代活动,让孩子体验现实世界的丰富性,更重要的是家长要以身作则,避免成为"低头族",用真实的生命互动示范健康的生活方式。

在纽约某知名私立中学,学生们正在践行"科技斋戒"运动——每周三天将智能设备存入保管柜,这个举措不仅没有引发抵触,反而让学生们重新发现了阅读、运动、面对面交流的乐趣,这个案例启示我们:当家庭建立起足够丰富的精神生活,科技产品自然会回归工具本质。

拒绝,可以成为最好的成长礼物,这不是简单的否定,而是帮助孩子在数字时代建立边界意识的必要过程,正如教育家蒙台梭利所说:"真正的自由来自自律。"当我们教会孩子驾驭欲望而非被欲望驾驭,就是在赋予他们面对未来世界的真正铠甲,这种教育智慧,远比一部手机更能守护孩子的未来。