直面成长过渡期的特殊挑战 当18岁的子女私自拿取家庭财物时,这个看似简单的行为背后往往蕴含着复杂的成长命题,法律意义上已具备完全行为能力的青年人,心理层面可能尚未完成真正意义上的独立,某市家庭教育指导中心2023年的统计显示,在涉及青少年经济问题的咨询案例中,18-20岁年龄段占比达37%,其中65%的家庭矛盾源于经济界限模糊。

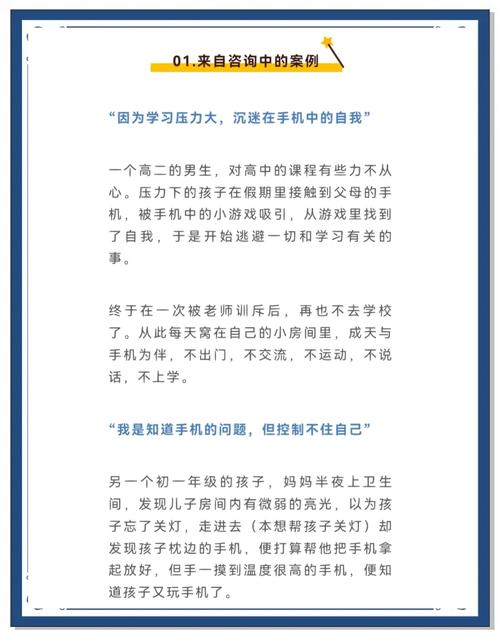

这个特殊年龄段的孩子正处于多重角色转换期:法律层面的成年人、经济层面的依赖者、心理层面的准独立个体,他们可能因社交需求、消费欲望或特殊突发事件产生经济压力,又因缺乏成熟的解决能力选择不当方式,北京师范大学青少年发展研究中心王教授指出:"18岁子女的越界行为,往往是家庭系统失衡的预警信号。"

建立有效沟通的三维模型 (1)情感共鸣式对话 避免在发现问题的第一时间进行道德批判,可以尝试这样的开场:"妈妈注意到你最近可能需要用钱,愿意和我说说具体情况吗?"某家庭治疗案例中,母亲发现女儿擅自取款后,通过分享自己年轻时面对经济困境的经历,成功打开了孩子的心扉,得知其因助学贷款担保问题产生的焦虑。

(2)责任认知引导 以成年人的身份进行平等对话:"作为家庭成员,我们都需要遵守共同的经济规则,你认为应该怎样处理这类情况?"上海某重点中学的德育实践表明,采用"责任归因法"引导青少年自我反思,比单纯说教更能培养责任意识。

(3)解决方案共创 与孩子共同制定补救方案,如签订分期还款协议、参与家庭财务管理等,杭州一个家庭采用"财务见习生"制度,让子女参与月度预算制定,三个月后该青少年的财务认知测试分数提升42%。

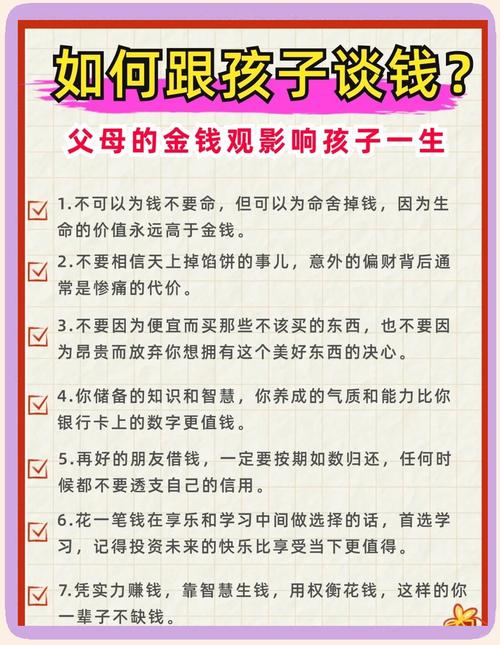

构建经济素养培养体系 (1)阶梯式财务管理训练 • 基础阶段:每周定额零用钱自主管理 • 进阶实践:代管家庭某专项开支(如水电费) • 实战模拟:制定个人季度消费计划

(2)社会生存能力培养 鼓励参与勤工俭学,某教育机构跟踪数据显示,有过兼职经历的大学生,月消费合理性比未参与者高28%,建议家长陪同孩子开设独立银行账户,指导其建立财务档案。

(3)法律边界教育 通过真实案例解析盗窃罪的法律界定,明确告知:"家庭成员间的财物归属同样受法律保护。"某地方法院少年庭的警示教育活动显示,经过专业普法教育后,青少年对家庭财物边界的认知准确率提升至89%。

家庭信任重建路线图 (1)建立透明机制 安装家庭财务公示板,定期召开经济会议,某家庭实施"三方监督"制度(父母、子女、指定亲属共同监督),6个月内家庭经济纠纷减少76%。

(2)修复性行动设计 指导孩子通过特定行为重建信任,如承担额外家务折现、制作还款计划表等,心理学研究表明,具体可量化的补偿行为比口头道歉更具修复效果。

(3)渐进式放权管理 从"全额监管"到"部分自主"的过渡方案: 阶段一:小额即时报销制 阶段二:月度预算审批制 阶段三:季度综合评估制

教育者的自我修养 家长需要警惕三种常见误区:

- 经济惩罚循环:以克扣生活费作为惩罚,反而加剧对立

- 情感绑架陷阱:"养你这么多年"类语言的有效性测试显示,其负面效果达68%

- 放任自流误区:18岁成年不应等同于完全放手,青少年社会适应力调研表明,父母适度监管组的表现优于完全放任组31%

建议建立家长支持系统: • 参加家庭教育沙龙 • 记录亲子沟通日志 • 定期进行教育策略评估

面对18岁子女的越界行为,教育的艺术在于平衡约束与放手,这不是简单的对错评判,而是帮助准成年人完成社会化的关键一课,通过构建理性而温暖的家庭经济生态,我们既能守护基本规则,又能为即将展翅的雏鹰系上安全的保险绳,每个家庭的经济故事都是独特的成长剧本,需要教育者以智慧为笔,以理解为墨,共同书写值得珍藏的成长篇章。