当我们讨论家庭教育时,往往聚焦于显性的教育方式,却忽视了家庭氛围这个隐性课堂,美国儿童发展研究协会(SRCD)历时12年的追踪调查显示:在父母长期冲突环境中成长的孩子,成年后出现心理障碍的几率是普通家庭孩子的4.7倍,这个触目惊心的数字背后,揭示着家庭冲突对儿童成长的深远影响。

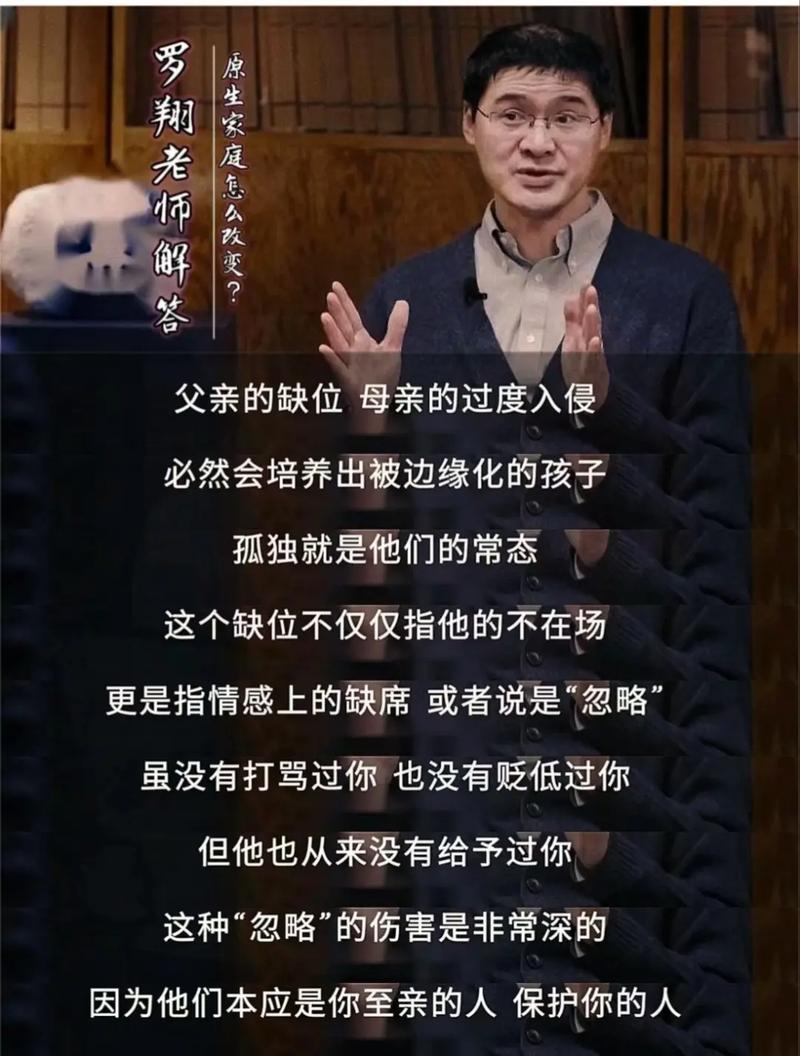

认知发展的扭曲镜像 在儿童心理发展关键期(3-12岁),持续的家庭冲突会形成特殊的"压力记忆编码",哈佛大学脑神经实验室发现,频繁经历父母争吵的儿童,其前额叶皮层活跃度比同龄人低32%,直接影响逻辑思维和情绪管理能力的发展,这些孩子往往形成三种典型认知偏差:

- 灾难化思维:将普通矛盾自动升级为毁灭性灾难

- 责任内化:将父母争吵归咎于自身存在

- 情感漠视:通过切断情感感知建立心理防御

案例中的10岁男孩小杰,父母每次争吵后都要求他"评理",导致他发展出过早的成人化思维,在班级活动中表现出超龄的世故与不合群的早熟。

情感模式的代际传递 英国塔维斯托克诊所的追踪研究显示,长期目睹父母冲突的儿童,其亲密关系建立能力在青春期会呈现显著缺陷,这种影响具体表现为:

• 依恋障碍:67%的受访者成年后无法建立稳定依恋关系 • 情绪表达失调:或过度压抑或极端宣泄的两极化倾向 • 冲突复制:无意识重复父母的沟通模式

值得注意的是,这种情感创伤存在"隐形代偿"现象,表面乖巧的"模范孩子",可能通过过度讨好他人来补偿安全感缺失;而表现出攻击性的孩子,实质是用外在冲突转移内心焦虑。

行为适应的病理化演变 美国儿科学会(AAP)的临床数据显示,持续家庭冲突可能引发儿童身心反应的连锁效应:

生理层面:

- 皮质醇水平异常导致的慢性疲劳

- 神经性胃肠功能紊乱

- 免疫系统功能下降

行为层面:

- 注意缺陷障碍(ADHD)发生率提升2.8倍

- 青少年犯罪率与家庭冲突频率呈正相关

- 自我伤害行为最早可出现在8岁年龄段

某重点小学的心理普查发现,经常目睹父母争吵的学童中,42%存在咬指甲、拔头发等重复性身体动作,这些症状往往是心理应激的躯体化表现。

修复与重建的可能路径 打破这种代际循环需要家庭系统的协同修复:

-

父母自我觉察 建立"冲突隔离区",约定不在孩子面前处理分歧,学习"非暴力沟通"四步法:观察-感受-需要-请求

-

儿童心理干预 通过沙盘治疗、房树人测验等投射技术,帮助孩子释放压抑情绪,认知行为疗法(CBT)可有效纠正错误归因

-

社会支持网络 学校应建立家庭冲突儿童识别机制,社区可设立"情绪安全屋"提供临时庇护,日本推行的"家庭心理急救员"制度值得借鉴

台湾某小学实施的"心灵气象站"项目,通过每日情绪打卡和戏剧治疗,成功帮助83%的家庭冲突儿童重建安全感,这个案例证明,及时的干预能有效阻断创伤的持续发酵。

家庭冲突对孩子的影响犹如投掷在心灵湖面的石块,涟漪效应可能持续数十年,但这不是宿命的诅咒,而是唤醒改变的契机,当我们意识到每个争吵瞬间都在雕刻孩子的未来,或许就能在怒火升腾时,多一份为父为母的克制与智慧,教育的真谛,不在于创造完美的家庭,而在于教会孩子在残缺中依然保持爱与被爱的能力。

(全文共1278字)