开始)

在北京市某重点小学的走廊里,两个五年级学生正在为一张限量版球星卡的交易争执不休,这个看似平常的校园场景,折射出当前青少年价值观念培养中一个不容忽视的教育课题——如何正确引导同学之间的物品交易行为,随着社会经济的发展,学生间的交易行为已从传统的文具交换发展到涉及电子商品、游戏装备等高价值物品的交易,甚至出现代写作业、考试答案等违规交易,这种自发形成的"微型市场经济"既可能成为培养财商意识的实践课堂,也可能演变为滋生不良价值观的温床。

同学间交易行为的现状扫描 据教育部2022年青少年消费行为调查报告显示,我国中小学生中有78.6%曾参与过同学间的物品交易,其中12.3%的交易涉及金额超过100元,交易物品呈现三个显著特征:一是商品类型多元化,从文具、零食扩展到游戏账号、盲盒手办等;二是交易方式电子化,超过45%的学生使用微信红包或支付宝转账;三是交易动机复杂化,除满足实际需求外,还掺杂着攀比、投机等心理因素。

某重点中学班主任王老师曾处理过一起典型纠纷案例:学生A以300元价格将游戏账号转让给同学B,一周后A通过申诉找回账号,B要求退款遭拒,这起事件暴露出青少年在交易过程中存在的契约精神缺失、法律意识淡薄等问题,更值得警惕的是,部分学生将交易能力视为社交地位的象征,形成"会做买卖=能力强"的认知偏差。

交易行为折射的价值观偏差

-

功利化倾向的萌芽 在杭州某初中的调查中发现,23%的学生承认曾通过转卖限量版文具赚取差价,当"低买高卖"的商业行为未经正确引导,容易异化为纯粹的逐利行为,某校曾出现学生倒卖教师节鲜花给家长的极端案例,这种将情感表达商品化的行为值得教育者深思。

-

契约精神的缺失 北京青少年法律援助中心数据显示,学生交易纠纷中68%源于口头约定不清或单方毁约,某小学五年级学生将珍藏漫画以"分期付款"方式出售,因同学未按时还款演变成家长间的冲突,这种"儿戏化"的履约态度,反映出责任意识的薄弱。

-

攀比心理的滋长 上海某国际学校的调查显示,拥有最新款电子产品的学生社交活跃度是普通学生的2.3倍,部分学生将交易行为异化为身份象征,形成"高价=高地位"的畸形价值观,某家长曾反映,孩子为购买同学转让的限量球鞋,偷取家中财物,这种极端案例敲响警钟。

三位一体的教育策略体系 (一)家校协同的价值引导机制

-

家庭教育的实践场构建 建议家长设立"家庭交易日",让孩子在监管下体验定价、谈判、履约全过程,例如将旧玩具定价出售给父母,所得款项用于公益捐赠,这种体验式教育既能培养经济概念,又能渗透利他价值观。

-

学校教育的制度规范 某实验小学制定的《学生交易行为指导手册》值得借鉴:规定交易金额不得超过50元,禁止代写作业等违规交易,要求大额交易需教师见证,同时设立"校园仲裁角",由学生代表调解普通纠纷。

(二)课程渗透的价值观培养

-

道德与法治课程创新 在"消费者权益保护"单元增加模拟交易环节,例如设计"瑕疵商品退换"情境剧,让学生理解契约精神的内涵,某校开发的《小小交易大学问》校本课程,将数学运算、语文写作融入交易实践,收到良好效果。

-

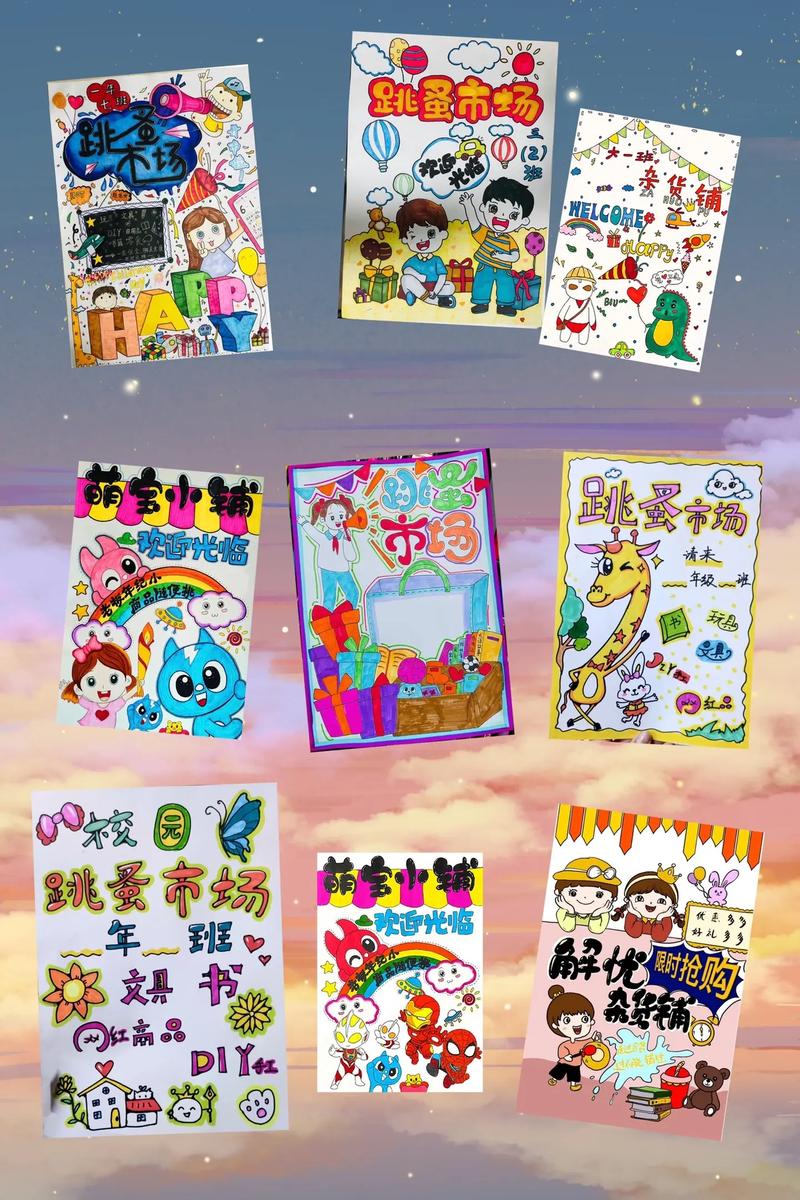

跨学科融合教学 数学课可设计"利润计算"应用题,语文课布置"诚信交易故事"写作,美术课组织"创意商品设计",北京某附小通过整合各科资源,成功举办"诚信交易文化周",使价值观教育具象化。

(三)实践活动的价值体验

-

校园跳蚤市场的教育设计 南京某小学的"阳光市场"实践值得推广:要求所有商品必须自制或二手,定价不得超过成本价30%,设置"爱心捐赠区",这种结构化设计既满足交易需求,又抑制功利倾向。

-

社会公益活动的延伸 组织学生参与义卖活动,将交易所得捐赠公益项目,上海某中学"图书漂流"活动,不仅实现书籍循环利用,更让学生体验"商业向善"的价值真谛。

特殊个案的干预策略 对于已出现明显价值观偏差的学生,建议采用"认知-行为"干预法:首先通过情景讨论纠正错误认知,继而设计渐进式实践任务,如某校针对"倒卖行为成瘾"学生,安排其管理班级公益基金,在服务中重建价值认知。

在电子产品交易纠纷案例中,可采用"后果体验法":让违约学生承担相应责任,如用劳动补偿损失,某班主任设计的"诚信积分制度",将交易信用与评优挂钩,有效提升了学生的履约意识。

长效机制的建设路径

-

建立成长档案 为每位学生建立"交易行为记录卡",跟踪记录其参与的交易活动,作为德育评价的参考依据,某实验学校将交易诚信度纳入综合素质评价体系,取得显著成效。

-

构建支持系统 邀请市场监管人员进校园讲解《民法典》相关内容,聘请心理咨询师开设"青少年财商工作坊",杭州某区教育局联合律师事务所开发《青少年交易法律指南》,值得各地借鉴。

同学间的物品交易行为犹如一面多棱镜,既映照出青少年价值观形成的复杂过程,也考验着教育工作者的育人智慧,当我们以理解代替禁止,用引导替代压制,这些发生在课桌间的"小买卖"就能转化为生动的教育素材,正如陶行知先生所言:"生活即教育",唯有将价值观培养融入真实的生活情境,才能培育出既有商业智慧,更具道德底线的未来公民,这需要家庭、学校、社会形成教育合力,在尊重成长规律的基础上,构建起润物无声的价值引导体系,让每次交易都成为滋养美好品格的契机。

(全文共2287字)