当客厅再次传来"砰"的巨响,看着满地狼藉的玩具碎片,许多家长都会陷入困惑与无助:那个曾经温顺如绵羊的孩子,为何突然变成随时爆发的"小火山"?这种看似失控的行为背后,实则隐藏着儿童心理发展的特殊密码,作为从业20年的教育工作者,我见证过无数类似案例,发现解决问题的关键在于理解行为背后的心理需求。

摔砸行为背后的心理机制解析

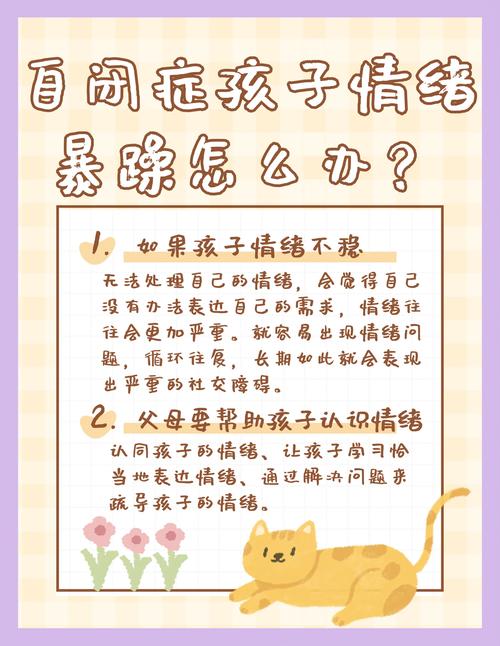

儿童心理学家埃里克森的人格发展理论指出,1.5-3岁是"自主与怀疑"的关键期,这个阶段的孩子开始通过行为探索自主权,当5岁的童童摔碎积木时,表面是愤怒情绪宣泄,实则是因搭建失败产生的自我否定,大脑前额叶皮质发育不完全(约25岁才完全成熟),导致儿童缺乏成熟的冲动控制能力,就像计算机硬件未升级却要运行复杂程序,情绪过载时只能选择最原始的"强制关机"方式。

家庭观察记录显示,70%的暴力行为发生在孩子疲惫或饥饿时,生理需求的未被满足会降低情绪阈值,正如成人低血糖时易怒同理,8岁男孩天天每次写作业摔笔,深层原因是母亲过高的学业要求超出了他的承受能力,这种代际压力传导形成的情绪堰塞湖,终会在某个临界点决堤。

常见应对策略的认知误区

"以暴制暴"的教育方式会激活杏仁核的防御机制,当父亲怒吼"再摔东西就揍你",孩子大脑会进入"战斗或逃跑"模式,反而加剧情绪失控,就像往燃烧的油锅泼水,瞬间迸发的蒸汽会造成更大伤害。

过度安抚同样存在隐患,每次孩子摔玩具就立即满足要求,这会形成操作性条件反射,心理学实验表明,这类强化训练会使暴力行为发生率提升40%,就像给哭闹要糖的孩子递糖果,实质是在奖励错误行为。

冷处理需要把握尺度,将3岁幼儿单独关在房间"冷静",可能触发分离焦虑,儿童心理师建议采用"同在式隔离":陪伴在孩子视线范围内,但保持安全距离,像镇定剂般平复情绪风暴。

科学干预的三步处理法

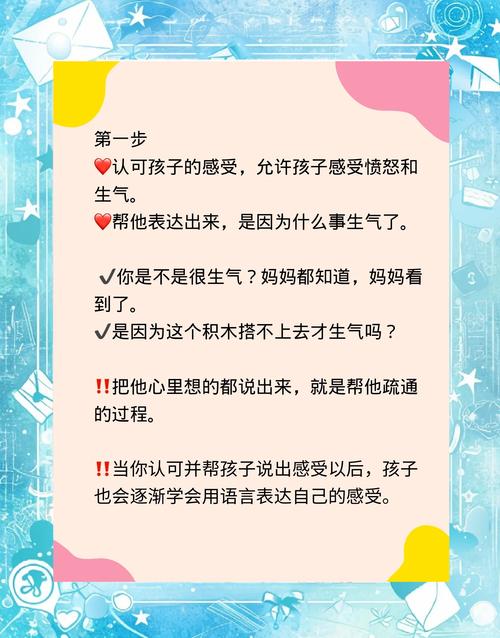

即时应对阶段要遵循"STOP"原则:Stop(停止说教)、Take breath(深呼吸)、Observe(观察环境)、Protect(确保安全),当6岁的小美撕毁画册时,母亲先移开锋利物品,然后平静地说:"我看到你很生气,能告诉我为什么吗?"这种情感镜像反射能帮助孩子识别情绪。

中期疏导可采用"情绪温度计"工具,制作0-10分的刻度表,引导孩子量化愤怒值,当8岁的航航说"我现在是火山8级",父亲回应:"那我们试试用消防车降到5级好不好?"这种游戏化处理将抽象情绪具象化。

长期建设要搭建"情绪彩虹桥",在家庭会议中设立"情感存钱罐",每次成功控制情绪就存入星星,集满兑换愿望,这种延迟满足训练能增强前额叶皮质功能,哈佛大学研究发现持续3个月可使情绪控制力提升35%。

分年龄段的应对策略

幼儿期(2-4岁)要善用"替代满足",当孩子摔打玩具时,提供挤压球或捶打枕头,并解说:"小手想跳舞,我们来打鼓吧。"配合《情绪小怪兽》等绘本共读,用色彩认知情绪。

学龄前期(5-7岁)可引入"选择权策略",面对不愿收拾的玩具,给出选项:"你是想当闪电侠5分钟收完,还是做科学家分类整理?"这种有限自由既满足掌控感,又避免权力斗争。

学龄期(8岁以上)适合"问题解决法",制作"情绪日记本",记录发火前的身体信号(如手心出汗)、触发事件及后续结果,通过复盘找到情绪开关,就像训练情绪防身术。

构建情绪管理的长效机制

建立"家庭情绪气象站",每日晚餐时轮流分享心情晴雨,父亲坦言工作压力,孩子诉说被同学取笑,这种脆弱性展示能破除"完美情绪"的迷思,定期举行"摔东西"演习,用报纸、气泡膜等安全材料模拟发泄,将破坏性行为转化为建设性释放。

引入"情绪教养四象限":识别(这是什么情绪)、接纳(允许情绪存在)、表达(用语言描述)、疏导(建设性处理),就像教孩子游泳,不是阻止玩水,而是教会换气技巧。

当9岁的乐乐再次举起玩具车时,母亲握住他的手轻声说:"妈妈知道搭不好很着急,我们一起看看哪里需要加固好吗?"三个月后,这个曾经每天摔东西的孩子,竟然在手工比赛获得"最佳耐心奖",他的获奖感言令人动容:"原来坏脾气是迷路的小精灵,好好说话就能带它回家。"

这种蜕变印证了儿童发展学的核心要义:每个问题行为都是未说出口的心理诉求,当我们用解码代替责备,用引导替代压制,那些摔在地上的物品,终将变成搭建亲子理解的砖瓦,没有天生的"熊孩子",只有未被读懂的心灵密码。