当社交困境成为初中生的"隐形枷锁" 在浙江省某重点中学的心理咨询室里,15岁的小明第三次用脚尖反复摩挲着地板,这个在奥数竞赛中屡获殊荣的少年,此刻却因为无法与同学正常交流而陷入焦虑,这样的场景正在全国各地的中学校园里不断上演,教育部2022年发布的《青少年心理健康白皮书》显示,全国初中生群体中,存在明显社交焦虑的比例已达37.6%,这一数据较五年前增长了近15个百分点,在课业压力与身心发展的双重夹击下,社交能力不足正成为阻碍青少年全面发展的重要课题。

解构社交能力缺失的多维成因

-

家庭教育的认知偏差 在北京市海淀区某重点中学的家长会上,一位母亲直言:"只要孩子能考上重点高中,有没有朋友根本不重要。"这种功利化教育理念正在制造"社交真空儿童",某教育机构对500组家庭调研发现,78%的家长将子女的课余时间安排为学科辅导,仅有12%的家庭会定期组织社交活动,当孩子的生活被补习班填满,他们失去了在真实社交场景中试错成长的机会。

-

数字化社交的认知错位 上海市精神卫生中心的临床数据显示,过度依赖网络社交的初中生,其现实社交能力普遍低于同龄人1-2个标准差,虚拟社交平台打造的"滤镜社交"让青少年陷入认知误区:表情包代替了面部表情,点赞数成为价值衡量标准,某重点中学的心理教师发现,很多学生在现实社交中会不自觉地使用网络用语,造成沟通隔阂。

-

青春期心理的特殊性 北京师范大学发展心理学团队追踪研究发现,初中阶段青少年的社交敏感度是小学时期的3倍,这个时期特有的"聚光灯效应"(总感觉被他人关注)和"假想观众"心理,使得简单的社交互动都可能引发心理地震,某初中班主任记录的一个典型案例显示,一个女生因为同学没有回应她的招呼,持续两周失眠并产生厌学情绪。

构建三维赋能系统:家庭、学校、社会的协同育人 (一)家庭:打造社交能力培养的"安全试验场"

-

情境模拟训练法 建议家长每周设置"家庭社交日",通过角色扮演还原校园场景,例如模拟小组合作场景,父母分别扮演不同性格的同学,引导孩子练习表达观点、处理分歧,广州某家庭教育指导中心开发的"社交情景卡牌",已帮助300多个家庭实现有效训练。

-

结构化社交计划 制定循序渐进的社交目标:第一周完成3次眼神交流,第二周主动发起2次对话,第三周参与1次集体活动,上海某重点初中家长群的实践表明,这种"小步渐进"法可使社交焦虑降低40%。

-

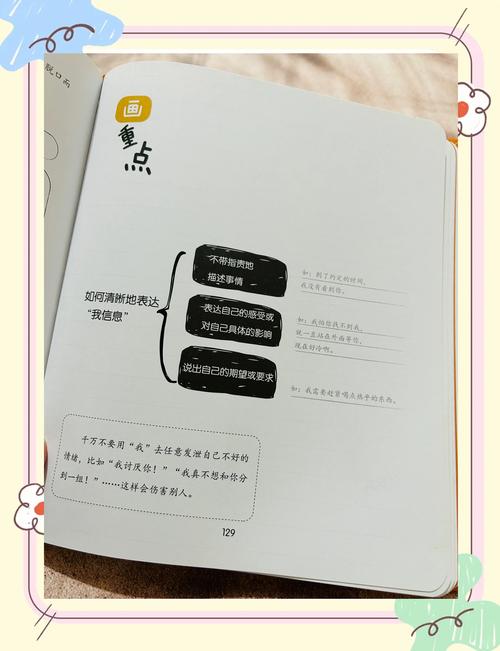

非暴力沟通模式 建立"情绪-需求"表达模型:当孩子诉说社交困扰时,引导其用"我感到...因为...我希望..."的句式表达,南京师范大学附属中学的心理辅导案例显示,掌握这种沟通方式的学生,冲突解决能力提升65%。

(二)学校:创建社交能力发展的"生态培养皿"

-

课程体系重构 建议将社交能力培养纳入校本课程,杭州某中学开设的"成长必修课"包含:情绪识别工作坊、合作艺术项目、模拟联合国等模块,经过两年实践,该校学生的人际关系满意度提升28%。

-

教师指导策略升级 推广"观察-介入-反思"三步引导法:教师在课间观察学生社交模式,适时以"参与者"而非"管理者"身份介入,北京某示范性初中采用此法后,班级非正式小团体数量减少43%,跨群体互动增加57%。

-

朋辈支持系统建设 建立"社交能力互助小组",按照"性格互补"原则组队,成都某中学实施的"1+1+1"模式(1个活跃者+1个观察者+1个记录者),使85%的组员在三个月内社交自信显著提升。

(三)社会支持:搭建实践转化的"能力孵化器"

-

社区实践平台 建议街道办组织"跨校混龄"实践活动,如社区服务、文化探访等,深圳市南山区开展的"城市探索者"项目,通过设置需要协作完成的任务,使参与者社交主动性提高35%。

-

专业机构介入 引入第三方教育机构开展"社交能力夏令营",采用戏剧治疗、户外拓展等专业方法,某教育集团研发的"破茧计划",通过120小时系统训练,帮助学员建立可持续的社交模式。

-

数字工具规范 开发"社交能力成长APP",设置"每日社交任务"、"情绪日记"、"进步轨迹"等功能模块,某科技公司联合心理学团队开发的"星海社交",已帮助10万+青少年实现社交能力可视化提升。

从量变到质变:见证成长的破茧时刻 在持续实施社交能力培养计划六个月后,文章开头提到的小明主动报名参加了校辩论赛,虽然止步初赛,但他在赛后总结中写道:"我终于明白,重要的不是说服对方,而是理解不同声音的存在。"这个转变印证了社交能力培养的本质目标——不是打造八面玲珑的社交达人,而是培养具有共情能力和沟通智慧的独立个体。

在这个万物互联的时代,社交能力早已超越简单的相处技巧,成为决定人生质量的关键素养,当我们帮助初中生跨越社交障碍时,实际上是在为他们搭建通向未来世界的桥梁,这需要家庭放下焦虑,学校突破传统,社会提供支持,最终形成培育完整人格的教育合力,正如教育学家杜威所言:"教育即生活",而真正的社交能力培养,正是帮助青少年在真实的生活场景中,找到自我与他人的和谐共鸣。