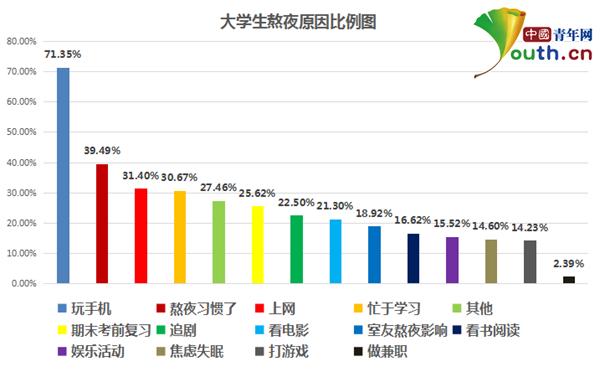

当代高中生的"午夜狂欢" 中国青少年研究中心2023年调查数据显示,76.8%的高中生存在就寝时间超过凌晨1点的现象,其中83.5%的受访者承认主要时间消耗在手机娱乐上,这个令人震惊的数据背后,是无数个深夜亮着幽幽蓝光的房间,是第二天课堂上哈欠连天的青少年群体,某重点中学班主任王老师坦言:"现在每天早自习,班上总有三成学生处于昏睡状态,手机电量耗尽成为新型'家庭作业'的完成标准。"

成因探究:多维压力下的数字逃离

-

学业重压下的补偿心理 在升学竞争白热化的当下,高中生日均学习时长普遍超过12小时,北京某示范高中学生小明的案例颇具代表性:每天晚自习后回家已近22点,完成作业后总要报复性刷2小时短视频。"白天被各种习题填满,晚上再不玩手机感觉人生都被剥夺了。"这种补偿心理形成恶性循环,导致睡眠时间被不断压缩。

-

社交需求的数字迁移 青少年正处于社交需求高峰期,但现实中的社交时间被严重压缩,某社交平台数据显示,高中生活跃用户中,夜间私信互动量是日间的3.2倍,学生小美坦言:"白天大家忙着学习,只有深夜才能在群里畅聊,这时候退出聊天就像被集体抛弃。"

-

算法机制的成瘾设计 短视频平台的"无限下拉"机制、手游的每日签到奖励、社交媒体的即时反馈机制,都在神经科学层面形成多巴胺刺激闭环,清华大学新媒体研究中心实验表明,连续刷短视频15分钟后,青少年大脑活跃区域与赌博成瘾者高度相似。

多维危害:被透支的青春资本

-

生理健康的隐形代价 上海儿童医学中心睡眠门诊数据显示,近三年接诊的青少年患者中,因熬夜玩手机导致昼夜节律紊乱的比例从12%激增至37%,典型症状包括:记忆力下降30%、免疫力降低、近视度数年均增长150度,更严重的是,长期蓝光照射会抑制褪黑素分泌,增加抑郁风险。

-

学习效率的逆向崩塌 表面看是牺牲睡眠换取娱乐时间,实则形成双重损耗,教育心理学家跟踪研究发现,连续熬夜三天后,学生的专注时长会从平均45分钟骤降至15分钟,知识留存率下降40%,某重点班学生坦言:"上课时脑子像蒙着雾,老师讲的内容左耳进右耳出。"

-

心理发展的潜在危机 在虚拟世界获得的即时满足,与现实世界的延时反馈形成强烈反差,临床心理医生发现,过度依赖手机娱乐的青少年普遍存在现实社交恐惧、成就动机弱化等现象,更值得警惕的是,深夜时段的网络环境监管相对薄弱,不良信息接触概率提升83%。

家校协同干预策略 (一)家庭场域的智慧管理

-

制定"家庭数字使用公约" 建议建立分时分级管理制度:22:00后启动"睡眠模式",自动关闭娱乐APP;保留应急通讯功能,家长要以身作则,避免"双标"管理,广州某家庭实践案例显示,通过全家参与制定的公约,孩子入睡时间平均提前1.5小时。

-

重构亲子互动模式 将"没收手机"的对抗模式转化为共同活动,如设立家庭阅读时段、开展手工创作活动等,心理专家建议每天保持20分钟以上的深度交流,关注孩子的社交需求而非单纯说教。

-

打造健康睡眠环境 在卧室设置物理隔离区(如手机保管盒),使用暖光照明,保持适宜温湿度,营养学专家推荐晚餐增加富含色氨酸的食物(牛奶、坚果等),辅助褪黑素分泌。

(二)学校系统的生态优化

-

课程设置改革 试点"高峰效率"课程表,将核心课程集中在学生专注力最强的上午时段,下午增设实践类、运动类课程,如上海某中学开设的"数字素养课",帮助学生理解算法机制,培养媒介批判能力。

-

作业机制创新 推行"分层作业+限时完成"制度,建立作业时长预警系统,杭州某重点中学实施"无作业日"制度后,学生平均睡眠时间增加45分钟。

-

心理支持体系建设 配备专职夜间心理辅导教师,开设24小时倾诉热线,建立同伴互助小组,用健康活动替代虚拟社交,如成都某校的"星空夜谈"项目,组织天文观测等替代性活动。

突围之路:构建数字时代成长新范式 破解手机依赖困局需要系统性解决方案,北京市教委推行的"阳光健康计划"提供了有益范本:通过智能手环监测睡眠数据,与体育课成绩挂钩;联合三甲医院开发睡眠改善课程;建立家长数字素养培训体系,实施一年后,试点学校学生日均睡眠时间增加1.2小时,体质合格率提升15%。

教育工作者需要清醒认识到,简单粗暴的禁止只会激发逆反心理,关键要帮助学生在虚拟与现实之间建立平衡支点,培养自我管理能力,就像风筝与线的关系,既给予适度的自由空间,又保持必要的行为边界,这需要家庭、学校、社会形成教育合力,用理解替代指责,用引导取代压制,共同守护青少年的健康成长之路。

在这个数字化不可逆转的时代,我们不必将手机视为洪水猛兽,而应将其转化为教育创新的契机,当每个家庭都能建立理性的数字使用文化,每所学校都能提供丰富的现实成长体验,每个青少年都能培养出自主管理能力,深夜屏幕的蓝光终将不再是吞噬青春的深渊,而会转化为照亮前行道路的理性之光。