教育现场永远交织着最细腻的情感互动,当8岁的童童连续三天谎称腹痛拒绝上学,母亲在心理咨询室才得知真相:数学老师习惯用三角尺敲击讲台训斥学生,金属撞击声让前排的孩子产生生理性颤抖,这种因教师过度严厉引发的学生心理障碍并非个案,据2023年教育心理学研究显示,约34%的小学生存在不同程度的"教师恐惧症",其中12%已影响正常学习生活。

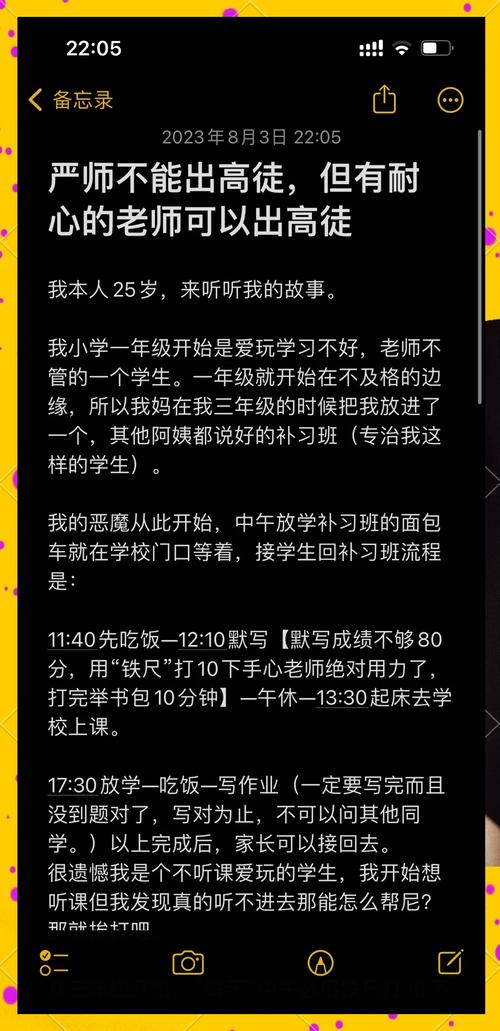

解构恐惧:当教育威严异化为心理压迫 传统教育理念中的"严师出高徒"在当代教育实践中正遭遇严峻挑战,北京师范大学教育学部跟踪研究发现,过度依赖威慑式管理的教师群体中,68%存在职业倦怠倾向,这类教师往往将教学压力转嫁为情绪宣泄,用提高音调、加重肢体语言等方式维持课堂秩序,却未意识到这种应激反应正在摧毁学生的心理安全感。

典型案例中的张老师(化名)是某重点小学骨干教师,其任教班级数学平均分常年领先,但心理健康筛查显示该班焦虑指数超标学生占比达41%,深度访谈发现,张老师幼年经历体罚式教育,潜意识中将严厉等同于负责,这种代际传递的教育创伤正在制造新的心理危机。

破冰行动:家庭教育的缓冲器作用 当孩子出现抗拒上学、频繁做噩梦、作业质量骤降等预警信号时,家长需要建立三级响应机制,首先是情绪接纳,避免使用"老师都是为你好"等否定性回应,心理学实验证明,共情式对话能使孩子敞开心扉的概率提升63%,可采用"镜子对话法":"听起来老师的语气让你很紧张,就像心里住进了一只慌张的小兔子对吗?"

信息核实,通过家长群观察、与其他家长非正式沟通、查阅孩子课堂笔记等方式建立立体认知,杭州某实验小学开发的"课堂情绪日志"项目值得借鉴,学生用不同颜色标注每日课堂感受,家长通过色谱变化就能捕捉异常波动。

最重要的是能力建设,通过情景模拟游戏培养孩子的心理韧性,上海家庭教育指导中心研发的"勇气储蓄罐"工具,鼓励孩子记录每次勇敢表达的瞬间,逐步积累应对压力的心理资本,当9岁的浩浩成功向班主任反馈"您的声音太大我会分心"后,教师主动调整授课方式,这个正向反馈使其自信指数提升了27个百分点。

沟通艺术:搭建理解之桥的五个阶梯 与教师沟通需要把握"温度先行,事实跟进"的原则,避免在家长群公开质疑,选择私下预约面谈更能建立信任基础,开场白可采用"三明治沟通法":先真诚认可教师付出,再陈述客观观察,最后表达共同愿景。

关键对话技巧包括:

- 用"我们"替代"你",构建教育共同体意识

- 呈现具体场景而非笼统评价:"上周三的听写环节,有15分钟持续音量超过70分贝"

- 携带孩子作品等可视化证据,避免陷入主观感受争论

- 提供替代方案:"是否需要我们准备些课堂提示卡?"

- 约定反馈机制,建立持续改进的沟通闭环

北京某重点中学推行的"教育合伙人"制度值得推广,家长与教师每月进行15分钟结构化对话,使用"课堂观察-学生反馈-改进建议"三栏表格,使沟通效率提升40%。

校园变革:从恐惧管理到情感领导 教育管理者的制度设计至关重要,深圳某区推行的"教师情绪能力认证"体系,将情绪管理纳入继续教育必修学分,参训教师课堂冲突事件下降58%,具体措施包括:

- 设立教师心理舒缓室,配备专业督导

- 推行"五分钟冷静法则",要求教师在情绪激动时暂停互动

- 开发"非暴力沟通"校本课程,提供20种替代训斥的教学策略

课堂观察维度也需要革新,某教育集团研发的"情感安全指数"评估体系,从语音语调、肢体语言、互动频率等12个维度进行AI分析,为教师提供精准改进建议,试点班级的学生归属感得分提升31%,学业表现反而进步了15%。

心理重建:治愈隐形伤口的温柔力量 对于已经产生心理创伤的孩子,需要设计阶梯式康复计划,初期可采用"替身玩具疗法",让孩子给玩偶讲述学校经历,逐步脱敏恐惧源,中期引入"正向记忆覆盖",引导孩子每天记录三个温暖瞬间,后期通过"角色互换游戏",用戏剧教育的方式重建对师生关系的认知。

值得关注的是,某些表面顺从的"乖孩子"可能内伤更深,广州某心理咨询机构发现,过度压抑情绪的孩子出现躯体化症状的概率是表达型孩子的3.2倍,因此要教会孩子区别"尊重"与"畏惧",理解教师也是会犯错的普通人。

教育的真谛在于点燃而非震慑 当我们目睹那个曾经蜷缩在教室角落的孩子,终于能挺直脊梁与教师探讨解题思路时,便懂得教育的美好在于唤醒生命的勇气,建立师生间的安全依恋关系,需要教师学会把威严装在智慧里,把爱意写在眼神中,而家长则要成为温柔而坚定的桥梁,正如教育学家帕克·帕尔默所言:"真正的好教室,应该充满第三种声音——既不是教师的,也不是学生的,而是真理跃动的共鸣。"