问题现状与认知误区

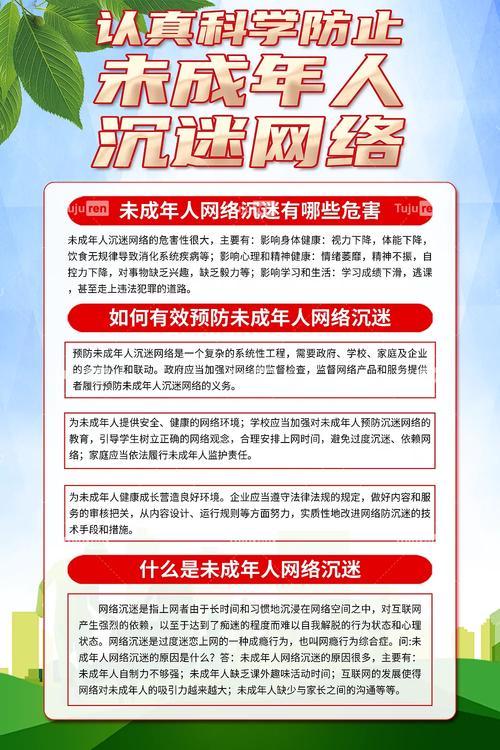

2023年《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国未成年人互联网普及率达98.6%,其中日均游戏时长超过3小时的青少年占比达27.8%,面对这一现象,社会普遍存在两个极端认知:将电子游戏妖魔化为"电子鸦片",或简单归咎于未成年人自制力不足,这种非黑即白的思维方式往往导致防治措施陷入"围堵-反弹"的恶性循环。

游戏沉迷成因的多维透视

-

心理机制层面:斯坦福大学行为成瘾研究中心发现,游戏中的即时反馈机制(经验值、成就系统)精准契合青少年大脑奖赏回路发育特点,多巴胺分泌量是日常活动的2-3倍。

-

家庭环境因素:中国青少年研究中心调查显示,沉迷游戏青少年中68.9%存在家庭情感交流缺失,父母日均有效陪伴时间不足40分钟。

-

社会支持系统:城市青少年活动场所面积达标率仅32%,农村地区课外活动资源更为匮乏,形成"无处可去,无人可玩"的真空状态。

综合治理体系的构建路径

(一)家庭教育:从对抗到共建

建立科学的数字素养教育体系

- 实施"3-6-9"屏幕时间管理法:学龄前禁用、小学生每日≤60分钟、初中生≤90分钟

- 开展家庭数字契约实践:共同制定设备使用规则,家长同步约束自身手机使用

构建替代性情感满足系统

- 每周保留固定"无屏时间"开展亲子活动

- 建立家庭游戏库:桌游、户外运动等实体游戏占比不低于50%

案例:杭州某家庭通过"周末探险日"活动,成功将孩子游戏时长从每周28小时降至9小时。

(二)学校教育:从堵截到疏导

创新校本课程设计

- 开发游戏化教学系统,将知识点嵌入任务闯关模式

- 开设游戏设计选修课,将创作热情转化为学习动力

完善心理干预机制

- 建立"游戏行为评估量表",实现早期预警

- 培训专职教师掌握认知行为疗法(CBT)干预技巧

(三)游戏企业:从合规到赋能

技术防控升级

- 推广"人脸识别+声纹验证"双重认证系统

- 开发家长端可视化管理系统,实时同步游戏数据 建设创新

- 设置"知识解锁"门槛,游戏成就与学科知识关联

- 开发历史科普、物理模拟等教育类功能游戏

(四)社会支持:从零散到系统

社区青少年成长中心建设

- 配置专业社工开展团体辅导

- 建立兴趣小组数据库,实现精准匹配

公共文化空间改造

- 图书馆设置游戏化阅读专区

- 体育场馆开发AR运动项目

典型案例分析与实践启示

-

韩国"游戏宵禁"政策反思:2011年实施的未成年人0-6点游戏禁令,因催生账号交易黑市于2021年废止,证明单纯限制难以奏效。

-

日本任天堂"家长监督"系统经验:通过Switch主机家长端APP,实现游戏时长、消费、社交的全维度管理,用户合规率达83%。

-

深圳南山实验学校"游戏素养"课程实践:通过12周的系统教学,学生理性游戏认知率提升41%,学业成绩平均进步15%。

长效机制建设展望

-

建立全国未成年人网络行为数据库,实现跨平台数据共享

-

完善游戏分级制度,细化年龄、时长、消费多维度标准

-

发展数字适龄技术,动态调整游戏难度与奖励机制

防治未成年人游戏沉迷是系统工程,需要建立"预防-干预-发展"三级响应机制,当我们用理解替代指责,用共建替代对抗,用赋能替代限制,就能将数字时代的挑战转化为青少年成长的机遇,这不仅是保护,更是为未来数字公民培养必要的生存技能,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"让我们共同构建既能抵御风浪,又能扬帆远航的数字成长港湾。

(字数统计:1578字)