看着女儿书包里那张叠成心形的纸条,李女士的手微微发抖,41岁的职业女性第一次感受到比项目竞标更棘手的难题——刚满11岁的女儿似乎有了"特别要好的男同学",这个发现像一块投入平静湖面的巨石,在无数中国家庭中激荡起相似的涟漪。

早发现象背后的成长密码

当代儿童普遍存在生理发育前移现象,中国青少年研究中心数据显示,00后女孩初潮年龄较90后提前1.2岁,城市儿童性发育启动年龄集中在9-13岁,生理成熟度的提升必然伴随心理需求的变化,那些被家长视作"早恋"的行为,本质上是孩子探索人际关系、建立性别认知的自然过程。

值得注意的是,11岁孩子的情感萌动具有鲜明的阶段性特征:他们更在意群体认同而非真正的亲密关系,所谓的"男女朋友"往往源于模仿成人行为或寻求同伴关注,北京师范大学发展心理研究所追踪研究发现,这个年龄段的情感互动平均持续周期不超过3个月,92%的案例会自然消退。

家长常见的三大认知误区

-

灾难化思维:"这么小就谈恋爱,这辈子完了" 这种过度焦虑源于对儿童发展规律的无知,情感萌芽是社会化进程的重要组成部分,美国心理学家埃里克森将8-12岁定义为"勤奋与自卑"关键期,此时建立健康的同伴关系远比压制情感更重要。

-

监控式管理:翻书包查手机严防死守 上海某重点小学的心理咨询记录显示,强制干预手段导致亲子关系恶化的比例高达67%,当孩子发现私人空间被侵犯,反而会强化逆反心理,将朦胧的好感催化为更强烈的依恋。

-

性别双标:"女孩要矜持,男孩不吃亏" 这种传统观念正在制造新的教育困境,广州某中学调查表明,在性别歧视环境中成长的女孩,成年后遭遇PUA操控的风险增加40%,我们需要让孩子明白,任何性别都享有平等的情感表达权。

四维介入法:化危机为成长契机

第一维度:建立安全对话机制 发现迹象后,最忌用"审问"姿态开启对话,建议选择散步、烘焙等放松场景,从日常话题自然切入:"你们班最近有没有特别要好的朋友组合?"当孩子愿意分享时,要克制评价冲动,用"后来呢?""你觉得他什么地方吸引人?"等开放式提问引导表达。

第二维度:开展三段式认知教育 • 生理认知课:借助《珍爱生命》等权威教材,用科学态度讲解身体变化 • 情感辨析课:区分崇拜、好感、爱情的不同表现,推荐共读《10岁开始的经济学》中的人际关系章节 • 界限教育课:通过情景模拟游戏,教会孩子守护身体自主权,识别越界行为

第三维度:重构家庭情感模式 夫妻关系是孩子最早接触的情感模板,每周设立"家庭会议日",示范健康的情感沟通方式,增加亲子互动中的肢体接触,研究发现11岁女孩每天获得3次以上拥抱,情感安全感提升58%。

第四维度:打造成长支持系统 鼓励孩子参加至少两个社交团体(如校篮球队+社区读书会),拓宽交友圈,与班主任建立定期沟通,建议学校开展"同伴交往"主题班会,必要时引入专业心理咨询,但需遵循"孩子知情同意"原则。

经典案例解析:小雨妈妈的蜕变之路

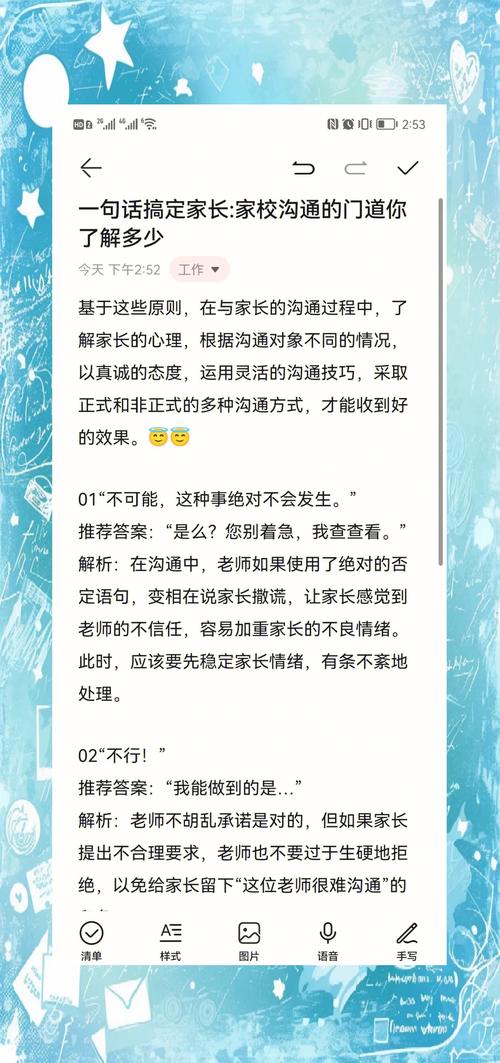

深圳单亲妈妈王女士的经历颇具启示,发现女儿与转学生频繁传纸条后,她首先报名家长课堂系统学习青春期心理知识,在心理老师指导下,她设计了一场特别的"母女约会":带女儿参观婚姻登记处,观察不同年龄段的伴侣;走访儿童福利院,了解家庭温暖的重要性,三个月后,小雨主动分享:"我发现小陈除了打球好,其他方面还不如我自己可靠。"

长效预防机制构建

- 前置性教育:在三年级前完成基础性教育,推荐使用《身体的小秘密》等绘本

- 媒介素养培养:定期共同观看青少年影视作品,讨论健康的情感呈现方式

- 成就动机转移:支持孩子发展艺术、科技等兴趣爱好,斯坦福大学研究显示,拥有强烈个人兴趣的青少年过早陷入情感关系的概率降低73%

特别提醒:危险信号识别指南

当孩子出现以下情况时需提高警惕: • 成绩突然大幅下滑(单科降幅超过20%) • 身体出现不明伤痕 • 频繁接收贵重礼物 • 社交账号出现成年人联系人 此时应立即联系学校及专业机构,采用"多方会谈"方式进行干预。

每个情感萌芽都承载着成长的可能性,当我们用"发展课题"替代"早恋问题"的视角,就能将看似棘手的情感教育转化为宝贵的成长契机,11岁孩子需要的不是斩断情丝的快刀,而是照亮前行道路的智慧之光,在这段充满惊喜与挑战的旅程中,愿每位父母都能成为孩子最可信赖的成长向导。