凌晨两点,张女士被7岁儿子的尖叫惊醒,孩子举着平板电脑冲进卧室:"现在就要买游戏皮肤!不买我就不睡觉!"这已经是本月第三次了,看着丈夫疲惫的黑眼圈和儿子发红的眼眶,张女士突然意识到,这种以哭闹要挟家长的行为,正在悄悄摧毁整个家庭的教育根基。

根据中国青少年研究中心2023年的调查报告显示,6-12岁儿童中有68%曾使用过要挟手段达成目的,这种行为若得不到及时矫正,不仅会影响亲子关系,更会扭曲孩子的价值观,作为从业15年的教育心理专家,我将通过真实案例剖析行为本质,并提供可操作的解决方案。

解码要挟行为背后的心理机制 10岁的小宇案例极具代表性,每次逛商场,他都会躺在玩具柜台前哭喊,直到父母妥协,经观察发现,这实际是儿童"操作性条件反射"的典型表现:当孩子发现某种行为能有效获得关注或物质满足,就会不断强化这种行为。

更深层的心理动因有三方面:1.情绪调节能力缺失,无法正确表达需求;2.权力博弈的本能试探,通过极端方式确认家庭地位;3.社会认知偏差,将物质获取与情感联结错误挂钩,正如发展心理学家埃里克森指出,学龄期儿童正处于"勤奋vs自卑"的关键阶段,错误的行为强化将导致人格发展偏离。

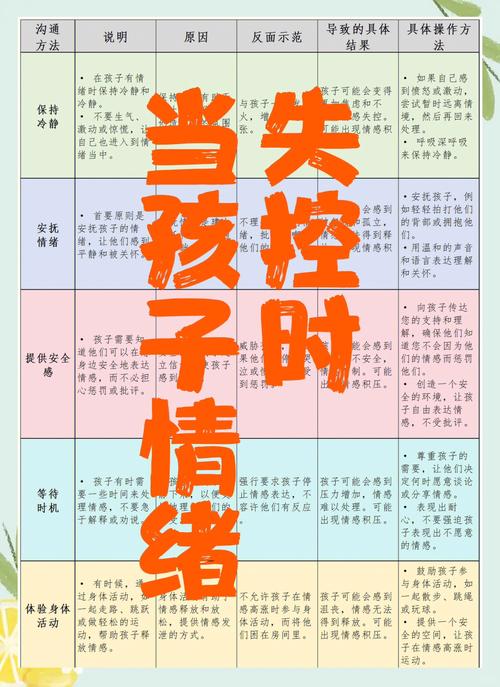

破解要挟行为的三步策略 (1)情绪隔离:建立心理防线的艺术 当8岁的媛媛在餐厅摔盘子要冰淇淋时,母亲王女士的应对堪称典范,她平静地说:"妈妈知道你很想要,但这样的方式不合适,我们先去洗手间冷静。"离场不是逃避,而是创造情绪缓冲空间,神经科学研究显示,儿童前额叶皮层发育不完善,情绪风暴平均持续7-12分钟,家长保持平稳呼吸(建议每分钟6-8次),用肢体语言传达"我理解但不认同"的态度,往往比语言更有效。

(2)界限重构:温柔而坚定的原则守护 李先生的案例值得借鉴,当儿子以绝食要挟新球鞋时,他设立明确底线:"吃饭是你自己的事情,但买鞋需要达到我们约定的积星标准。"同时提供替代方案:"周末我们可以去球场试玩新型号。"这种"拒绝+引导"模式既守住原则,又给予希望,关键要做到三个一致:夫妻立场一致、言行一致、时空一致(不因场合改变标准)。

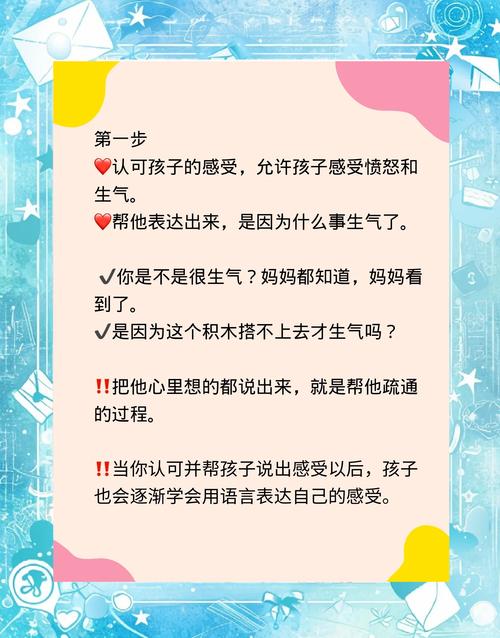

(3)能力培养:从对抗到对话的转化 在心理咨询室,我们常使用"情绪温度计"工具,让孩子画出0-10度的情绪刻度,当小敏再次因买裙子尖叫时,母亲引导她:"你现在是几度?我们怎么降到5度再说?"这种可视化训练能提升情绪认知,同步进行"需求表达三部曲":说出感受→说明原因→提出建议,经过2个月训练,小敏的要挟行为减少83%。

常见教育误区的深度解析 (1)妥协型:"就这一次"的致命陷阱 陈先生每次妥协后都安慰自己"下不为例",但脑科学研究表明,多巴胺奖励机制会使孩子对要挟行为产生依赖,数据跟踪显示,妥协3次以上的家庭,孩子要挟频率会以每月27%的速度递增。

(2)镇压型:权力博弈的双输困局 "再闹就不要你了!"这种威胁式回应会激活孩子的生存焦虑,跟踪案例显示,经历语言暴力的儿童,青少年期出现叛逆行为的概率高出42%,且会影响成年后的亲密关系模式。

(3)冷处理型:被误解的情感忽视 机械照搬"不理会"理论可能适得其反,关键要区分"冷处理"与"冷暴力":前者需要事后沟通,后者会造成情感断裂,正确的做法是在情绪平复后,用"刚才你很难过对吗?"开启对话。

构建长效预防机制 建议家庭建立"情感银行"制度:将日常积极互动(如主动做家务、耐心沟通)转化为"情感积分",用于兑换合理需求,同时创设"家庭议事会",让孩子参与规则制定,北京某重点小学的实践数据显示,采用该制度的班级,学生冲突事件下降65%。

周末的亲子厨房时间值得推广,当9岁的浩浩和妈妈共同制作蛋糕时,自然体会到"延迟满足"的喜悦,这种替代性满足能从根本上减少物质要挟动机,建议每周至少安排2小时高质量陪伴,重点不在时长,而在全心投入的状态。

特殊情境应对指南 面对公开场合的要挟,可采用"移动隔离法":迅速带孩子到人少处,避免观众效应加剧行为,处理电子设备要挟时,建议安装家长控制软件,但需提前协商:"每天完成作业可解锁30分钟游戏时间。"

对于隔代抚养冲突,关键在于建立教育同盟,举办家庭会议,用"我们共同爱孩子"破冰,逐步统一标准,可制作"代际教育手册",用漫画形式说明科学育儿理念。

教育学家蒙特梭利曾说:"每个偏差行为背后,都是未被满足的发展需求。"破解孩子要挟行为的本质,是帮助其建立正确的需求表达机制,这个过程需要智慧,更需要耐心,当张女士坚持三周科学应对后,儿子开始用"愿望存钱罐"代替哭闹要挟,这个转变印证了:好的教育,永远是爱与规则的合奏。

(全文共1287字)