某日凌晨三点,张女士在儿子房间门口徘徊许久,终于推门而入——15岁的少年蜷缩在电竞椅上,手机屏幕的蓝光映照着发红的眼眶,桌边堆着没动的晚餐,这是她本月第三次发现孩子通宵游戏,而距离中考仅剩148天,这个场景正在全国23.6%的城镇家庭重复上演,中国青少年研究中心数据显示,中学生病理性游戏成瘾率已达12.89%,当虚拟世界与现实生活的天平严重失衡,我们需要超越"禁止游戏"的简单思维,构建系统化的干预体系。

解码成瘾密码:游戏为何能绑架青少年心智 现代游戏设计融合行为心理学与神经科学成果,形成精密的心智捕获机制,某头部游戏公司内部文件显示,其产品采用"4-2-1"奖励系统:每4分钟发放小奖励,每20分钟触发成就反馈,每1小时开启限时任务,这种设计完美契合多巴胺分泌周期,使青少年持续处于"即将获得"的期待状态。

更值得警惕的是,中学生群体普遍存在的"现实需求真空"与游戏形成危险共振,某重点中学心理普查显示,62%的学生认为"游戏世界比现实更公平",78%的留守青少年将游戏社交作为主要情感寄托,当现实中的学业压力、社交困境与家庭沟通障碍形成叠加效应,虚拟世界便成为逃避现实的理想港湾。

隐性代价:被侵蚀的成长根基 上海某三甲医院青少年门诊数据显示,长期沉迷游戏的中学生出现昼夜节律紊乱的比例达91.3%,伴有前额叶皮层发育迟缓症状,神经影像学研究证实,每天游戏超5小时的中学生,其海马体体积较同龄人平均缩小8%,直接影响记忆力和空间认知能力。

社交能力退化呈现"双相障碍"特征:线上社交中妙语连珠的学生,线下常出现眼神闪避、语句破碎等社交焦虑症状,更深远的影响在于价值认知扭曲,某省重点中学的跟踪调查发现,长期沉迷暴力游戏的学生群体,其共情能力测试得分较对照组低37个百分点。

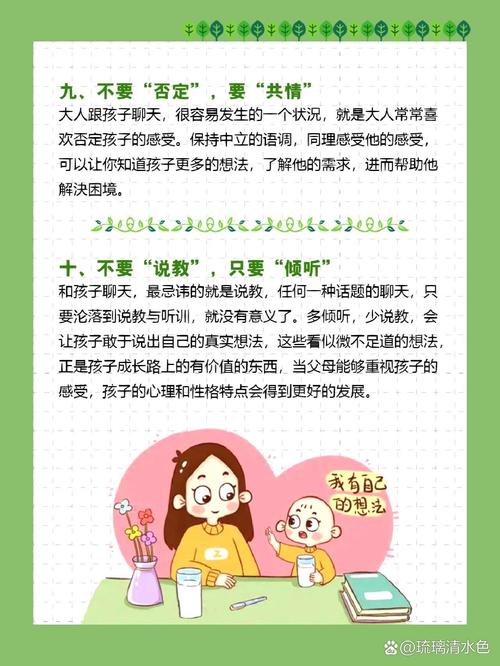

破局之道:五维干预体系构建 (1)家庭场域重构:用"替代性满足"取代简单禁止 北京师范大学家庭教育研究中心建议实施"3X替代计划":每天设置3段家庭互动时间(eXercise运动时间、eXplore探索时间、eXchange交流时间),通过骑行、桌游、手工制作等活动重建亲子连接,某实验组数据显示,持续实施8周后,学生日均游戏时长下降62%。

(2)学校生态改造:从知识灌输到需求满足 深圳某中学推行的"教学游戏化"改革值得借鉴:将文言文学习改编为角色扮演任务,用物理原理设计密室逃脱场景,这种教学设计使学科参与度提升41%,同时建立健康的游戏认知,定期举办的"现实挑战赛",通过城市定向、辩论擂台等活动,让学生在真实世界获得成就感。

(3)学生自我觉醒:培养元认知能力 引入"游戏日志法",要求学生记录每次游戏后的情绪波动、时间感知变化,配合使用"双时钟法"——在设备同时显示游戏时长和现实时间,培养时间觉知,某重点高中实践表明,这种方法使83%的学生实现自主控时。

(4)社会支持网络:构建防沉迷生态圈 社区可建立"青少年成长中心",提供编程、机器人等STEAM课程,将游戏兴趣转化为创造能力,某地推行的"游戏素养课程",教授学生解析游戏设计原理,使其从被动消费者转变为清醒观察者,课程实施后病理性游戏依赖率下降55%。

(5)专业干预方案:分级诊疗体系 建立"绿黄橙红"四级预警机制:绿色(日均<1小时)采用认知引导,黄色(1-3小时)启动行为契约,橙色(3-5小时)介入家庭治疗,红色(>5小时)启动多学科干预,上海某青少年心理中心的综合疗法,结合VR脱敏训练和现实强化反馈,使重度成瘾者三个月戒断率达71%。

认知升维:超越"洪水猛兽"的思维定式 电子竞技正式成为亚运会比赛项目的今天,我们更需要辩证认知游戏的双刃剑效应,杭州某重点中学的跟踪研究显示,在科学引导下,适度游戏学生的问题解决能力得分反超对照组12%,关键不在于消灭游戏,而在于重建现实世界的吸引力。

当某天深夜,张女士推开房门,发现儿子正在调试自己组装的机器人,屏幕上是编程软件界面——这种转变源自家庭将游戏兴趣导向机器人竞赛,这个真实案例揭示:每个沉迷少年内心都沉睡着一个渴望被点燃的生命火种,教育的真谛,在于唤醒这种自我成长的力量,而非简单切断某条道路,通过构建支持性成长生态,我们完全可以将游戏依赖转化为发展契机,帮助青少年在现实世界找到属于自己的星辰大海。