站在商场的玩具柜台前,14岁的小雨死死攥着最新款盲盒不愿松手,母亲疲惫的脸上交织着无奈与愤怒,这样的场景正在无数家庭反复上演:当孩子步入初中阶段,突然爆发的购物欲望让家长措手不及,这背后折射出的不仅是消费观念冲突,更是一场关于青少年心理成长的深度对话。

解码青春期物欲背后的心理密码

前额叶皮层的发育滞后是青春期冲动行为的神经学根源,这个掌管理性决策的脑区要到25岁才能完全成熟,导致青少年在"想要"和"需要"之间缺乏有效过滤机制,神经影像研究显示,当看到心仪商品时,青少年大脑的伏隔核(奖赏中枢)激活强度是成年人的3倍。

同伴认同焦虑推动着物质攀比,在某重点中学的调研中发现,72%的初二学生认为"使用相同品牌的物品更容易交到朋友",这种心理投射在球鞋、电子产品等"社交货币"上尤其明显,一双限量版球鞋可能承载着孩子融入集体的深切渴望。

数字原住民一代正经历着前所未有的消费刺激,某直播平台数据显示,00后用户平均每天接触47个带货视频,这些经过算法优化的内容不断触发多巴胺分泌,形成"观看-渴望-购买"的神经回路,更值得警惕的是,虚拟礼物打赏、游戏皮肤消费等新型消费形态正在重塑青少年的价值认知。

构建理性消费的成长脚手架

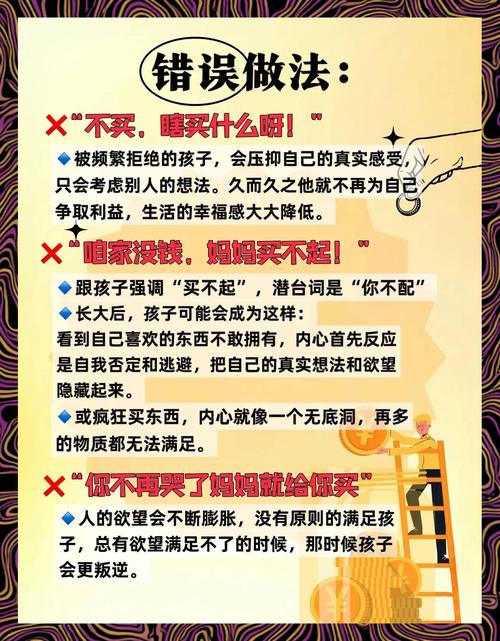

建立分阶式财务教育体系比单纯限制更有效,新加坡家长常用的"3J原则"值得借鉴:需要(Need)、想要(Want)、梦想(Dream)三个账户按5:3:2比例分配零花钱,12岁的晨晨在实践半年后,不仅存钱购买了心仪的望远镜,还养成了记账习惯。

满足心理需求才能切断物欲代偿,当孩子吵着要买第5个手办时,不妨追问:"这个手办能带给你什么感觉?"也许答案会是"同学们都有"的归属焦虑,或是"拆盒瞬间特别开心"的情绪需求,组织家庭手作工坊、策划主题聚会往往比简单购买更能满足深层需求。

消费规则制定需要弹性智慧,可以采用"愿望清单"制度:将非必需品的购买延迟两周,期间通过家务、学习等积攒"成长积分",某家庭教育实验显示,63%的延迟消费需求会在等待期内自然消退,对坚持要买的物品,建议家长陪同进行比价调研、质量评估等决策练习。

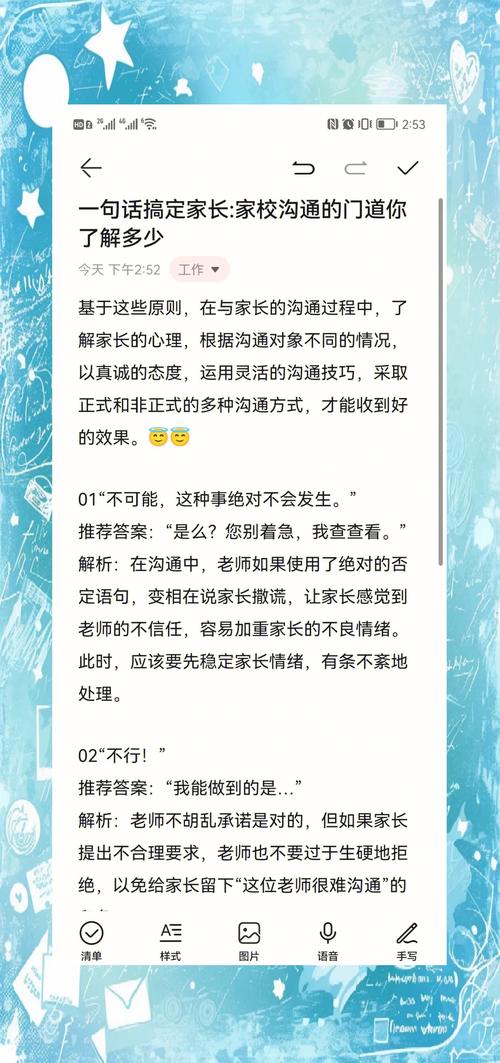

化解消费冲突的沟通艺术

当冲突爆发时,"情绪急救三步法"往往奏效,首先用"我注意到你非常想要这个"开启对话,接着表达"我担心透支消费会影响..."的关切,最后以"我们一起想想有没有更好的方案"收尾,这种沟通模式将对抗转化为合作,保护了孩子的自尊心。

面对同伴压力,培养"温柔而坚定"的拒绝能力至关重要,可以和孩子模拟各种场景:"当同学炫耀新手机时怎么回应?""朋友要求凑单满减怎么办?"通过角色扮演掌握"感谢推荐,我再考虑下"等得体话术,既维护友谊又守住底线。

家长的身教重于言传,某调查显示,经常在孩子面前冲动购物的家长,其子女超额消费概率高出41%,定期开展家庭财务会议,公开讨论大件采购的决策过程,让孩子见证理性消费的真实模样,有位父亲改造旧家具的过程,让女儿理解了"创造"比"购买"更有价值。

教育学家杜威说过:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"当孩子举起心仪的商品,我们看到的不仅是当下的购物请求,更是一个正在学习与世界对话的成长者,在消费教育这场马拉松中,真正的胜利不是压制欲望,而是帮助孩子建立与物质世界的健康关系,那些共同制定的预算表、深入探讨的广告套路、携手完成的旧物改造,终将汇聚成抵御物欲洪流的定海神针,当有一天,孩子能微笑着对诱人的商品说"这不是我需要的",那便是教育最美的模样。