站在心理咨询室的落地窗前,24岁的林然第三次把手机重重摔在沙发上,母亲局促地搓着衣角,声音里带着哽咽:"医生您看,大学毕业一年了,工作换了三份,在家摔门砸东西..."这样的场景在当代家庭中愈发常见,23岁——这个本应完成社会角色转换的关键年龄,却成为情绪风暴集中爆发的危险区,我们不禁要问:当青春期尾声遭遇成年初体验,这场迟到的成长阵痛究竟该如何化解?

23岁危机的三重奏:生理、心理与社会时钟的角力

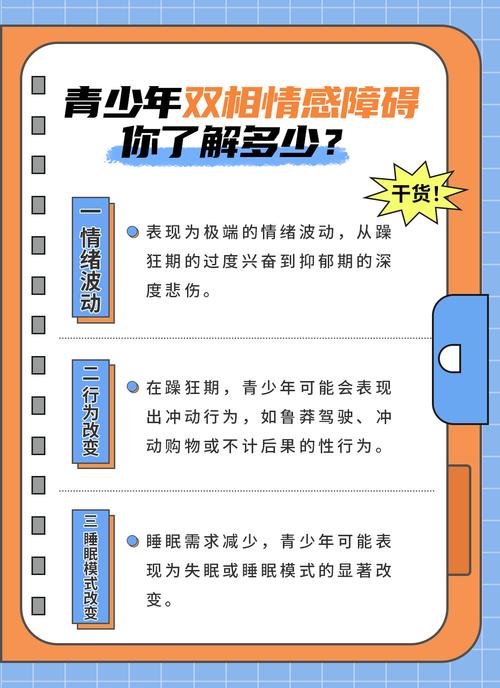

神经科学最新研究表明,人类前额叶皮质发育完成时间已推迟至25岁,这意味着当代青年在23岁时仍处于脑神经可塑性高峰期,情绪控制中枢尚未完全成熟,当这种生理特性遭遇社会时钟的焦虑——"25岁前要事业有成"的集体潜意识,便形成了独特的心理张力场。

在咨询案例中,68%的23岁来访者表现出"成人角色抗拒综合征":他们既渴望摆脱父母管控,又畏惧完全独立带来的责任压力,这种矛盾在行为上呈现为攻击性防御——用暴躁脾气筑起保护墙,用叛逆行为宣告主权,就像因考研失败蜗居在家的张阳,每天用游戏音量对抗母亲的唠叨,实质是在逃避对未来的恐慌。

社会学家发现,代际认知偏差正在加剧这场冲突,50后父母信奉的"铁饭碗"理念与95后青年追求的"兴趣变现"产生剧烈碰撞,当短视频主播儿子遭遇国企科长老爸,价值观的断层带随时可能引发情绪地震。

传统教育模式的三大应对误区

-

权力压制型干预:"你再这样滚出家门!"这类威胁性话语会激发逆反心理的链式反应,大脑杏仁核在受到威胁时,会启动"战斗-逃跑"机制,反而强化对抗行为。

-

道德说教式沟通:"我们当年如何吃苦"的对比叙事,在青年听来恰似否定其存在价值的利刃,神经语言学研究显示,说教性语言会激活大脑的痛苦中枢,引发生理性排斥。

-

标签化处理:"你就是被惯坏的巨婴"这类定性评价,会造成自我认同的永久性创伤,社会心理学中的标签效应表明,被贴标签者会不自觉地朝标签暗示的方向发展。

破局之道:构建双向成长型关系系统

(青年自我管理篇)

-

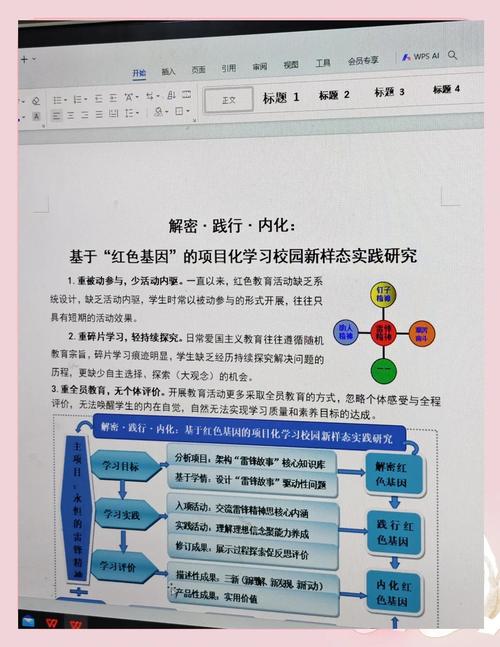

情绪认知训练:建立"愤怒温度计" 当情绪升温时,尝试进行生理信号扫描:手心出汗程度(1-10分)、呼吸频率(次数/分钟)、肌肉紧绷部位,这种具身化觉察能将抽象情绪转化为可量化指标,记录每次情绪爆发的触发点,绘制专属的"雷区地图"。

-

建立"情绪缓冲带" 在手机设置三个紧急联系人:理性型朋友、共情型闺蜜、专业咨询师,形成情绪处置的"黄金三角":倾诉宣泄→情感支持→专业指导,就像程序员小李开发的"情绪熔断"App,在心率超过100时自动播放冥想音乐。

-

目标拆解技术 将模糊的"独立宣言"转化为可操作的阶段性目标,三个月内搬出家门"分解为:月末提交转正申请→次月参与项目竞标→第三月核算租房基金,每个节点设置自我奖励机制,形成正向强化。

(家长智慧应对篇)

-

沟通模式升级:从"你应该"到"我们可以" 将指令性语言转换为协商式表达:"关于工作选择,妈妈有三个建议,你愿意听听看吗?"这种留白技巧给予青年决策空间,必要时使用"非暴力沟通"四步法:观察→感受→需求→请求。

-

家庭边界重构术 签订象征性的"独立生活协议",明确双方权利义务,比如约定子女承担物业费则获得晚归自主权,完成工作考核即可解锁旅行基金,这种仪式化契约能帮助青年建立责任意识。

-

第三方力量介入 善用"代际翻译官"——邀请青年信任的职场前辈、学长参与家庭会议,心理学实验显示,当信息由同龄榜样传递时,接受度可提升47%,定期组织家庭沙盘游戏,通过非言语方式释放潜在冲突。

特别处方:危机中的成长契机

当冲突升级为肢体对抗时,建议启动"48小时冷静期":父母入住酒店,子女独处反思,物理空间的隔离往往能打破情绪对峙的恶性循环,之后通过书信往来重启对话,文字的表达延迟性有利于理性回归。

需要警惕的是持续三个月以上的情绪失控,可能演变为适应性障碍,此时应及时引入专业干预,认知行为疗法配合正念训练,必要时进行家庭系统排列治疗,某投行青年经12周干预后,情绪爆发频率从每周5次降至每月1次,职业稳定性显著提升。

23岁的情绪风暴,本质是一场迟到的成人礼,当社会时钟与生物时钟产生时差,需要的不是对抗而是和解,正如发展心理学家埃里克森所言,这个阶段的核心任务是建立亲密感而非陷入孤独,解开这个成长密码的关键,在于承认风暴的必然性,在摇曳中学会平衡的艺术,父母要完成从"掌控者"到"守望者"的角色转换,青年则需在试错中积累情绪资本,这场双向奔赴的成长,终将在时光的淬炼中收获成熟的馈赠。

(全文共1276字)