每个孩子在成长过程中都会经历"调皮捣蛋"的阶段,当3岁的豆豆把整袋面粉倒在地上作画,6岁的浩浩在课堂上扮鬼脸逗笑同学,9岁的雯雯故意把弟弟的作业本藏起来时,许多家长和教师都会陷入困惑:这些看似故意捣乱的行为背后,究竟隐藏着怎样的成长密码?作为从事儿童教育研究15年的教育工作者,我发现这些"问题行为"往往蕴含着儿童发展的关键信号,需要我们用专业的视角去解读和引导。

理解行为背后的心理密码 (1)生理发展视角 儿童大脑前额叶皮层要到25岁左右才完全发育成熟,这意味着学龄前至青春期的孩子普遍存在自控力薄弱的特点,神经科学研究显示,5岁儿童维持专注的时间平均只有10-15分钟,这与他们前额叶的发育程度直接相关,当家长要求7岁的孩子安静坐满40分钟课时,实际上是在挑战其生理极限。

(2)心理需求表达 著名心理学家埃里克森提出,3-6岁儿童正处于"主动探索与内疚感"的心理发展阶段,这个时期频繁的"捣蛋"行为,往往是孩子建立自我意识、探索能力边界的重要方式,比如故意打翻水杯的孩子,可能正在验证"我的动作能引发什么结果"的假设。

(3)环境刺激反应 环境心理学研究证实,超过70%的儿童行为问题与环境刺激不当有关,在深圳某幼儿园的跟踪研究中,调整教室灯光亮度和课桌布局后,儿童冲动行为减少了38%,这提示我们,很多所谓的"调皮"其实是孩子对不适环境的本能反应。

五大核心应对策略

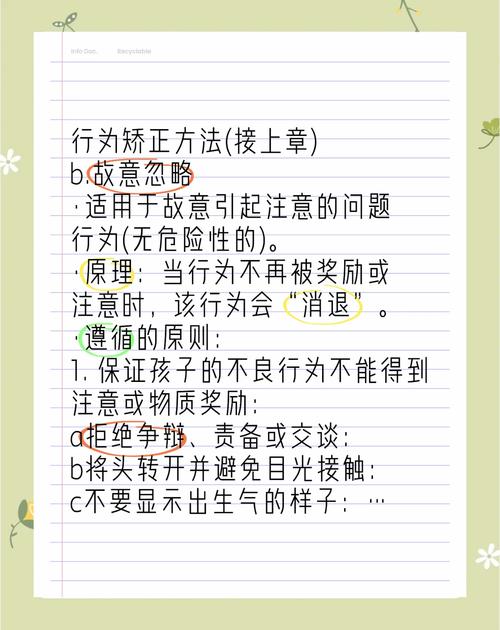

建立结构化行为框架 (1)制定可视化规则 建议采用"三原色法则":红色代表绝对禁止(如伤害行为),黄色代表有条件允许(如大声说话需在特定区域),绿色代表鼓励行为,将规则绘制成漫画张贴在儿童活动区域,配合每日晨会复习,效果优于单纯说教。

(2)阶梯式奖惩机制 新加坡某小学实施的"行为积分银行"值得借鉴:学生通过良好行为赚取积分,可兑换优先选座、图书借阅延期等特权,对于违规行为,实施"自然结果惩罚"原则:弄脏墙壁需自行擦拭,吵闹影响他人则需补上安静时间。

(3)角色扮演训练 每周设置"情景剧场"时间,让孩子轮流扮演教师、家长等角色,在模拟冲突场景中,儿童不仅能理解规则制定的必要性,还能培养换位思考能力,北京某重点小学的实践显示,持续3个月的角色训练可使冲突事件减少45%。

构建情感支持系统 (1)每日情绪温度计 引导孩子用颜色或表情符号记录心情变化,当发现"愤怒的红色"持续出现时,可采用"五指呼吸法":用食指描摹另一只手的手指轮廓,配合深呼吸平复情绪,这种方法已在美国200多所小学推广使用。

(2)设立专属对话时间 建议每天固定15分钟"心灵茶话会",家长需关闭电子设备专注倾听,采用"三明治沟通法":先描述具体行为(我看到你今天把玩具车排成了直线),再表达感受(妈妈很欣赏你的创意),最后提出建议(下次可以在地毯上摆放避免刮伤地板)。

(3)建立安全发泄渠道 在儿童房设置"情绪角",配备软垫、画纸、减压玩具等,香港某儿童心理中心的研究表明,提供合理发泄途径可使攻击性行为减少60%,同时教授"想象气球法":让孩子把烦恼吹进想象的气球,然后放手任其飘走。

环境优化方案 (1)动态空间划分 采用蒙台梭利教育理念,将活动区域划分为静态区(阅读角)、动态区(运动垫)、创作区(艺术桌),每45分钟轮换区域,既能满足不同需求,又能避免单一环境引发的焦躁情绪。

(2)感官平衡调节 对于触觉敏感型儿童,可提供不同材质的安抚玩具;听觉敏感型则可佩戴降噪耳罩,日本幼儿园推广的"森林教室"项目证实,每周2小时的自然环境暴露,能使多动症状缓解40%。

(3)信息简化原则 避免在教室内同时出现超过3种主色调,教具摆放遵循"用即可见,藏即无踪"原则,加拿大某教育机构研究发现,移除教室中30%的装饰物后,学生的注意力集中时长提升了25%。

典型案例解析 案例1:7岁男孩课堂频繁走动 解决方案:采用"代币制",每安静学习15分钟可获得星星贴纸,集满5颗兑换课间领队资格,同步实施"任务分解法",将40分钟课程拆解为4个闯关环节,两个月后,该生持续就座时间从8分钟提升至35分钟。

案例2:5岁女童抗拒午睡 解决方案:设置渐进适应计划,首周允许携带安抚玩偶,次周引入助眠音乐,第三周开始记录"睡眠日记",配合睡前10分钟亲子按摩,最终实现自主入睡,过程中发现孩子对织物纹理敏感,改用磨毛床单后入睡时间缩短50%。

案例3:9岁男生故意损坏文具 深层分析:经家庭访谈发现,该行为发生在父母离异三个月后,心理评估显示其存在被抛弃恐惧,遂启动"情感代偿方案":安排固定亲子日,引入宠物陪伴,开展沙盘治疗,六周后破坏行为完全消失。

教育者的自我修养 (1)暂停反应技术 当遭遇突发状况时,先进行10秒自我冷静:深呼吸三次,心中默念"这是教育契机",美国教育协会数据显示,采用该技术的教师,其课堂管理效能评分提升27%。

(2)持续学习计划 建议教育者每年完成不低于50学时的专业培训,重点更新儿童发展心理学、神经教育学等领域知识,建立跨校际教研小组,定期进行案例研讨。

(3)压力管理系统 推行"教育者心灵绿洲"计划,包含每周冥想课程、季度户外拓展,广州某教育集团的实践表明,教师情绪管理水平提升后,班级纪律问题发生率下降33%。

教育本质上是对人性的深刻理解,当我们用显微镜观察孩子的"问题行为",用望远镜展望他们的成长轨迹,就会发现每个调皮瞬间都是成长的里程碑,没有天生的"坏孩子",只有未被理解的需求和等待开发的潜能,正如教育家蒙台梭利所言:"儿童是成人之父",在这些看似顽劣的行为中,正孕育着未来世界的无限可能,让我们以专业为舟,以爱心为桨,陪伴每个孩子驶向自我实现的彼岸。