当蝉鸣声穿透夏日的纱窗,全国近2亿中小学生迎来期待已久的假期时,无数家庭正在上演着无声的"手机争夺战",某教育机构最新调查显示,超过76%的家长将"手机使用管理"列为假期最头疼的教育难题,在北京市海淀区某重点中学的家长会上,一位母亲含泪诉说:"每次收手机就像打游击战,孩子把备用机藏在词典夹层,用老人机做替身。"这种现象折射出数字化时代家庭教育面临的深层挑战:我们究竟该用铁腕政策没收手机,还是该放手让孩子在数字海洋中学会自我管理?

困在手机里的当代童年 教育部基础教育质量监测中心数据显示,我国中小学生触网率已达99.3%,日均使用电子设备时长超过3小时的群体占比达47.8%,在江南某三线城市的教育咨询室,心理咨询师记录了这样典型案例:14岁男生小宇在期末考后连续72小时通宵游戏,当父亲强行断网时,少年竟挥拳砸碎书房玻璃,这种极端案例背后,是数字原住民对智能设备的深度依赖与社会化需求的激烈碰撞。

家长群体的焦虑同样值得关注,中国青少年研究中心2023年调查报告指出,68%的家长承认自己存在"手机管理焦虑症候群",表现为反复检查孩子设备使用记录、安装多个监控软件、甚至雇佣网络侦探追踪孩子浏览记录,这种过度干预往往适得其反——北京师范大学发展心理研究所跟踪研究发现,高压管控下的青少年,在脱离监管环境后出现报复性使用电子设备的概率高达83%。

支持与反对的理性交锋 主张假期开放手机使用的教育者认为,智能设备是新时代的生存工具,上海某国际学校开展的"自主管理实验"显示,当学生获得设备使用自主权后,62%的参与者反而降低了娱乐时长,转而利用MOOC平台进行深度学习,该校信息技术教师李老师指出:"禁止使用智能设备,相当于剥夺了00后获取最新知识图谱的能力。"

反对者则担忧数字洪流的吞噬效应,武汉同济医院眼科门诊数据显示,每年寒暑假后青少年近视增长率达23%,其中72%与长时间屏幕使用相关,更严峻的是,某网络安全公司监测发现,假期期间未成年人遭遇网络诈骗的概率是学期内的3.8倍,色情信息接触率飙升5.2倍。

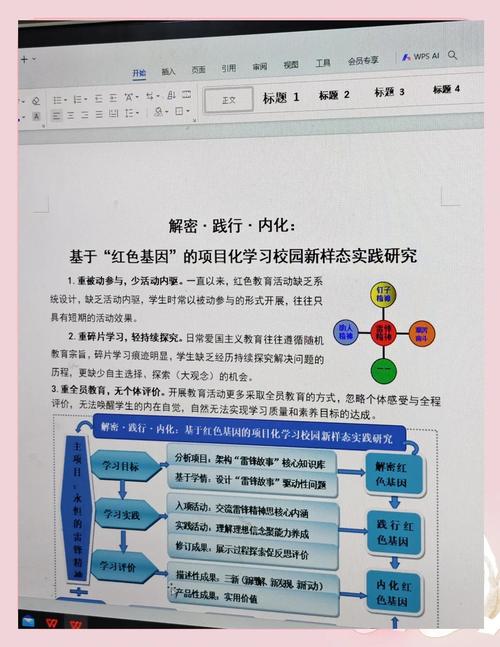

破局之道的教育智慧 教育心理学专家提出"数字断奶"的阶梯式训练法,对于7-10岁儿童,可采用"番茄工作法"训练专注力,将手机使用拆解为25分钟学习+5分钟娱乐的单元模块;针对13-15岁青少年,深圳某中学创新实施"数字公民认证计划",学生需通过网络安全考试、时间管理测试才能获得设备使用权。

契约式管理正在成为新型亲子沟通范式,杭州某家庭教育工作室推广的"三权分立"协议颇具启示:所有权归属家长,使用权交给孩子,监督权由第三方教育机构执行,协议明确约定每天2小时创作时间(拍摄vlog、编程等)和1小时娱乐时间的配比,违约将启动"数字休眠"程序。

替代方案的现实构建 北京某重点小学的"自然疗愈计划"给出另类答案,该校将操场改造成"无电游乐场",设置昆虫观察站、星空观测台、手作工坊等设施,跟踪数据显示,参与项目的学生日均屏幕时间下降至47分钟,创造力测试得分提高31%,这种回归现实的体验式教育,正在重塑数字时代的童年样态。

家庭场景的重构同样关键,重庆某社区组织的"亲子共厨计划"要求家庭成员共同完成从食谱查询、采买到烹饪的全过程,这种将数字工具融入生活技能培养的模式,既满足青少年对设备的使用需求,又实现了教育目标,参与者小雯家长反馈:"孩子现在会用手机查营养搭配,反而开始监督我们健康饮食了。"

代际对话的桥梁搭建 南京师范大学家庭教育研究中心倡导的"反向教学法"正在打破数字鸿沟,在项目实践中,青少年担任家长的"数字导师",教授短视频剪辑、在线文档协作等技能,这种角色转换不仅缓解了设备使用冲突,更培养了青少年的责任意识,参与家庭的孩子小杰说:"教妈妈用修图软件时,我突然理解了她平时管束我的用心。"

心理专家强调共情沟通的治愈力量,成都某心理咨询机构研发的"情绪温度计"对话法建议:当冲突爆发时,家长应先陈述"我看到你连续游戏三小时(事实),担心会影响视力(感受)",而非直接指责,这种非暴力沟通方式使亲子协商成功率提升至68%。

站在教育转型的十字路口,我们或许该重新审视这场"手机争夺战"的本质,智能设备不是洪水猛兽,而是数字原住民探索世界的登山杖;假期管理不应成为权力博弈,而要成为培养数字公民的实训场,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当家长放下"管控者"面具,当孩子获得"共建者"身份,这场没有硝烟的战争终将转化为共同成长的契机,毕竟,我们真正要交给孩子的,不是一部冰冷的设备,而是驾驭数字文明的智慧与力量。