站在教学楼顶层的连廊,我注意到一个令人不安的变化:初二年级教室窗台上的防护网比其他年级多出三倍,这个发现让我意识到,教育界长期关注的"初二现象"正以更严峻的态势侵袭着青少年群体,根据教育部2023年发布的基础教育质量监测数据,全国初中阶段辍学率峰值出现在初二下学期,占比达67.8%;青少年心理咨询热线的接案量统计显示,初二学生占比超过其他年级总和,这些冰冷的数字背后,是无数在成长陡坡上失控滑落的年轻生命。

撕裂性成长:初二现象的多维表征

在朝阳区某重点中学的心理咨询室档案里,记录着这样一份典型个案:成绩优异的男生小昊在初二上学期突然出现自残行为,他的周记本里写着"每天走进教室就像被塞进高速离心机",这个案例折射出初二学生的生存困境——生理发育的剧烈波动与心理成熟的严重滞后形成巨大张力。

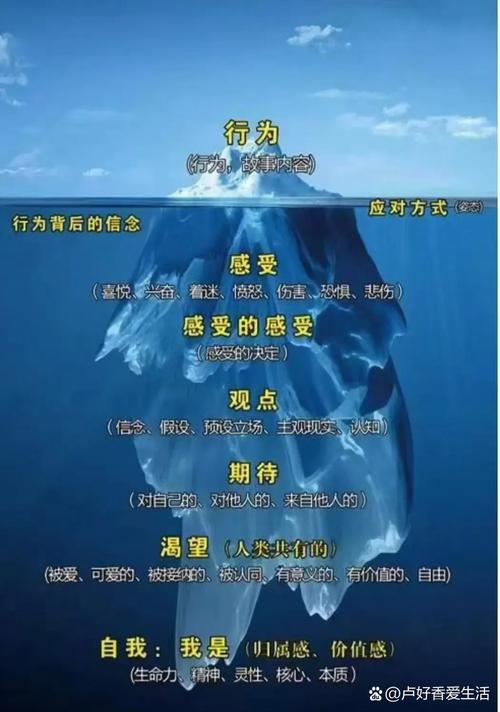

当青春期激素分泌量达到成年人的2-3倍时,大脑前额叶皮质(负责理性决策的区域)却仅发育到成人的60%,这种生物学上的发育失衡,导致学生普遍出现"情绪过山车"现象:前一刻还在教室后排嬉笑打闹,下一秒可能因为作业本上的一个红叉陷入深度抑郁。

教育体制的断裂带在初二阶段尤为明显,北京师范大学课题组对全国50所初中的跟踪调查显示,初二数学难度系数较初一激增48%,英语词汇量要求翻倍,物理学科的抽象思维要求更是让78%的学生出现认知过载,当知识体系的复杂度呈指数级增长时,多数学校的教学方式仍停留在"填鸭式"灌输,这种供需失衡直接导致43%的学生在初二出现显著的学习效能滑坡。

三重绞杀:初二现象的形成机制

家庭教育的代际裂痕在初二阶段集中爆发,上海市精神卫生中心2022年的临床数据显示,初二学生家庭中,62.3%的家长仍采用小学阶段的教育方式,一位母亲在家长会上哭诉:"孩子突然把房门反锁,成绩单藏在书包底层,我们就像突然失去了自己的孩子。"这种亲子关系的断裂往往源于家长对青少年主体意识觉醒的误判。

学校教育正在经历价值坐标的紊乱,在河北某县中的课堂观察中,我们看到令人痛心的场景:教师为提高平均分,公然将后进生称为"班级肿瘤";为应付中考体测,体育课变成机械的立定跳远训练场,当教育异化为数据竞赛,最需要人文关怀的初二学生反而成为制度性焦虑的牺牲品。

数字原住民的身份认同危机愈演愈烈,广州某重点中学的问卷调查显示,初二学生日均使用手机时长达到4.7小时,是初一学生的2.3倍,虚拟社交中的点赞数、游戏段位成为新的价值标尺,现实世界中的学业压力则被转化为网络空间的集体宣泄,这种数字人格与现实人格的分裂,正在制造大量"空心化"青少年。

突围之路:构建成长安全网的三大支柱

教育者需要重建专业坐标系,在杭州某实验中学,生物教师将青春期生理变化编成RAP歌词,心理教师用戏剧疗法解构成长困惑,这种跨学科的生命教育使该校初二学生心理危机发生率下降37%,教育场域必须从"知识传送带"转型为"成长孵化器",用专业智慧照亮青春期的幽暗隧道。

家庭需要重构对话密码,成都七中推出的"亲子成长伙伴计划"值得借鉴:每月设置"无评价日",家长只能倾听不能评判;建立"成长银行",将生活技能学习转化为亲子积分,这些创新机制有效修复了57%的破裂型亲子关系,证明情感联结永远比成绩单更有力量。

青少年需要建立主体性成长方案,南京外国语学校的"初二成长护照"项目颇具启示:每个学生自主制定包含学业目标、兴趣探索、社交挑战的个性化计划,配备由学长、教师、家长组成的支持团队,实施该计划后,学生的自我效能感平均提升41%,证明赋能比管控更能激发成长内驱力。

站在教育观察的瞭望塔上,我们清楚地看到:初二现象不是某个学生的偶然迷失,而是整个教育生态的系统性警报,当工厂化的教育流水线遭遇复杂多变的生命成长,唯有回归教育本质,在理解、尊重、支持的基石上重建育人体系,才能让每个穿越初二峡谷的少年,都能在爱和智慧的护航下完成这场惊心动魄的成长蜕变,这不仅是教育工作者的专业使命,更是文明社会对下一代不可推卸的道德责任。