在心理咨询室的米色沙发上,王女士第三次擦拭眼角:"上周因为手机使用时间的问题,我多说了一句,女儿已经十天没和我说话了。"这位素来干练的职场女性,此刻却显得无助又困惑,这并非个例,根据中国青少年研究中心2023年发布的《亲子关系白皮书》,12-18岁青少年家庭中,63.7%存在周期性冷战现象,平均持续时间达8.5天,当掌上明珠突然变成"冷面少女",这场突如其来的情感寒流究竟该如何化解?

第一章:解码青春期情绪风暴的生成密码

1 生理重构期的神经科学真相 青春期少女大脑前额叶皮质尚未完全成熟,这个负责理性决策的"刹车系统"发育滞后于情绪中枢杏仁核的"油门系统",美国国立卫生研究院(NIH)的脑成像研究显示,13-15岁女孩的情绪反应强度是成年女性的1.5倍,但情绪调节能力仅达70%,当母亲的说教激活杏仁核时,女儿可能瞬间进入"战斗或逃跑"模式。

2 心理断乳期的矛盾挣扎 埃里克森人格发展理论指出,12-18岁正处于"自我同一性VS角色混乱"的关键期,那个曾经粘着妈妈讲悄悄话的小女孩,开始通过说"不"来确立自我边界,就像雏鸟第一次振翅,她们既渴望独立又害怕失去安全基地,这种矛盾会外化为反复无常的情绪波动。

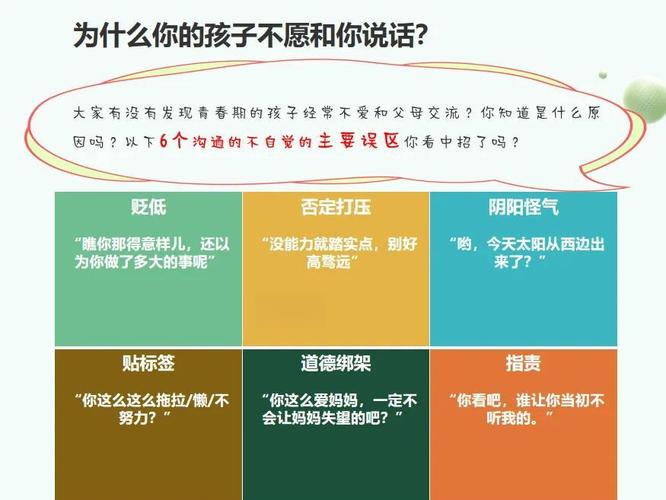

3 代际认知的错位鸿沟 70后、80后母亲成长于物质相对匮乏的时代,而00后女儿们浸润在数字化浪潮中,斯坦福大学跨代际研究项目发现,两代人对"隐私权"的认知差异达47%,对"个人空间"的需求差异达39%,当母亲用"我像你这么大时..."开启对话,往往触发女儿的认知防御机制。

第二章:破译沉默背后的情感密码

1 非言语信号的深度解读 女儿突然关闭沟通渠道时,肢体语言往往泄露真实心迹,紧抿的嘴唇可能掩饰着委屈,频繁刷手机可能是焦虑的表现,而重重摔门声里往往藏着未被理解的呐喊,儿童心理学家Ginott提出的"情绪冰山理论"提醒我们:可见的沉默之下,往往涌动着未被满足的情感需求。

2 冲突类型的精准识别 根据家庭治疗大师萨提亚的互动模型,母女冷战通常呈现三种形态: • 权力争夺型(56%):多因学业管理、电子产品使用等引发 • 情感忽视型(29%):长期缺乏深度沟通后的突然爆发 • 价值冲突型(15%):审美取向、交友选择等观念差异

3 关系修复的黄金窗口 加州大学伯克利分校的情绪研究实验室发现,冲突后的24-72小时是关系修复的关键期,过早示好可能遭遇"情绪余震",超过120小时则易形成心理隔阂,观察女儿的生理时钟:月经周期前7天情绪敏感度提升30%,建议避开这个时段进行深度沟通。

第三章:构建新型母女关系的实践指南

1 沟通模式的重构艺术 • 时空艺术:选择女儿喜欢的奶茶店而非严肃的书房,利用并排坐姿减少对抗感 • 语言转换:将"你总是..."改为"我注意到...",用观察代替评判 • 倾听技术:实践"3F法则"(Fact事实-Feeling感受-Focus意图),点头频率保持每分钟40-60次

2 情感账户的智慧经营 借鉴哈佛大学"关系储蓄罐"理论: • 每日存入:3个肯定眼神+2次会心微笑+1个肢体接触 • 定期投资:每月1次"闺蜜式"约会,每年1次亲子旅行 • 避免透支:单日批评不超过1次,每次时长控制在90秒内

3 边界意识的共同培养 • 物理边界:协商制定"免打扰时间",用彩色门贴表示心理状态 • 数字边界:采用"手机停泊站"管理电子设备,设置家庭数字宵禁 • 情感边界:建立"情绪温度计"可视化系统,用不同颜色标识沟通开放度

第四章:从危机到转机的成长跃迁

1 母亲的自我进化 • 认知升级:参加"青春期大脑"工作坊,理解代际差异的生物学基础 • 情绪健身:实践"RAIN技术"(Recognize识别-Allow允许-Investigate探究-Nurture呵护) • 关系扩容:发展除母亲之外的社会角色,避免情感过度聚焦

2 女儿的赋能引导 • 情绪日记:使用"心情手账本"培养情绪觉知能力 • 冲突演练:通过角色互换剧场提升沟通技巧 • 社会支持:建立"成长导师团",引入姨妈、班主任等第三方力量

3 家庭系统的协同进化 • 仪式创建:设立"家庭情绪日"进行系统清理 • 文化重构:共同制定《家庭情绪公约》 • 记忆重塑:建立"温暖瞬间博物馆"强化积极体验

在故宫修复文物的匠人常说:"有些裂痕,修复后比完整时更美。"母女关系的裂痕何尝不是如此?当17岁的小雨在家庭治疗中第一次主动握住母亲的手:"妈妈,其实我只是害怕让你失望。"王女士终于明白,那些刺骨的沉默里,包裹着最滚烫的期待。

这场代际间的"情感冬训",本质上是两个生命的共同成长,母亲要学会从"全能照顾者"转型为"成长教练",女儿则需要完成从"被动接受者"到"自我负责者"的蜕变,正如心理学家温尼科特所说:"好的母亲,应该从完美走向完整。"当我们不再执着于消除冲突,而是学会在裂痕中培育新的理解,母女关系的春天自会如期而至。

(全文共1728字)