唠叨的背后:一场未被听见的"心理呼救"

在北京市某重点中学的心理咨询室,16岁的高一学生小林低着头说:"每天回家听到的第一句话永远是‘作业写完了吗’,第二句是‘手机放下’,第三句是‘你看别人家孩子’…"这样的场景在全国千万家庭中反复上演,中国青少年研究中心2023年的调查显示,72.3%的初中生认为父母的唠叨是主要家庭矛盾来源,而与此同时,89%的家长坦言"明知唠叨无效却停不下来"。

这种矛盾的根源在于代际间的"心理错频",父母的反复叮嘱往往包裹着三重焦虑:对未来的不确定("考不上好大学怎么办")、对失控的恐惧("孩子脱离我的掌控了")以及自我价值的投射("我的教育是否成功"),而处于心理断乳期的青少年,大脑前额叶皮层尚未发育成熟,情绪调节能力较弱,面对重复刺激时易产生"心理超限反应"——就像手机长期处于充电状态终会发烫死机。

青春期的心理密码:为什么越说越不听

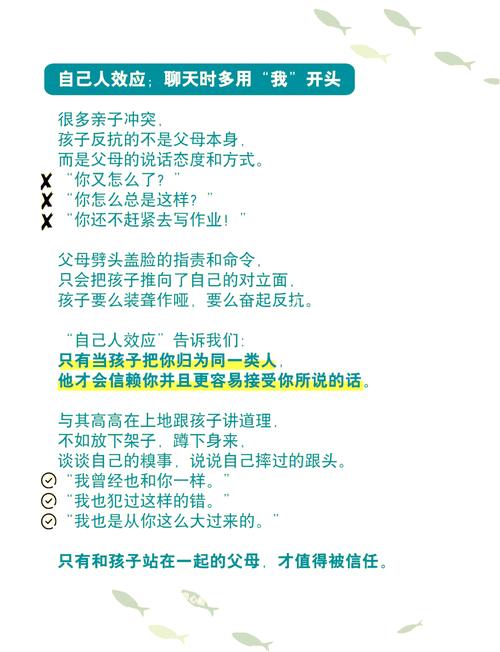

神经科学揭示了令人震惊的事实:当青少年连续听到相同指令时,大脑杏仁核(情绪中枢)的活跃度会在第三次重复时达到峰值,而前额叶(理性区域)的血流量下降40%,这意味着重复唠叨不仅无效,反而会激活青少年的"心理防御机制",就像上海某示范性高中的心理教师王敏观察到的:"那些抱怨父母唠叨最凶的学生,往往在周记里写满对父母的愧疚。"

这种现象符合埃里克森心理发展理论中"自我同一性确立"的需求,12-18岁的青少年需要通过反抗权威来确认自我边界,父母的过度干预会触发他们的"存在焦虑"——"如果连穿几件衣服都要被管,我到底是谁?"任何道理都会在心理防卫机制下被扭曲为"否定自我"的攻击。

给父母的沟通升级方案

-

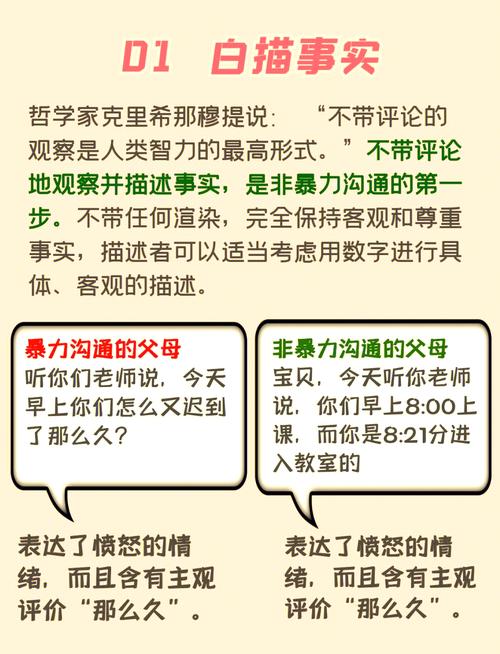

从"监控者"到"观察员"的转变

尝试用客观记录代替即时评价,准备一个"沟通日志",记录每天真正需要提醒的事项,你会发现80%的唠叨集中在20%的非原则问题上,与其每天催问作业,不如每周日晚共同制定学习计划表。 -

建立"信号灯"沟通系统

绿色对话(非批评性询问):"今天有什么特别的事想分享吗?"

黄色提醒(事实陈述):"现在离约定的游戏结束时间还有10分钟。"

红色警示(明确后果):"如果连续三天超时,我们需要重新讨论规则。" -

引入第三方见证机制

杭州某家庭发明的"家庭议事会"值得借鉴:每周日全家围坐,孩子主持,父母只能使用"我观察到..."、"我担心..."的句式发言,最后投票决定需要改进的事项。

给青少年的破局之道

-

建立"情绪缓冲带"

当感到烦躁时,可以设计专属的冷静暗号,比如举手说"我需要5分钟",或者指指事先贴在墙上的"暂停区"标识,北京四中的心理社曾创作《烦躁等级自测表》,将情绪分为1-10级,建议5级以上时启动缓冲程序。 -

主动设置沟通议程

与其被动接受唠叨,不如每天主动分享3件学校趣事,心理学中的"自我表露效应"表明,当倾听者先敞开心扉,说话者的防御性会降低65%,可以尝试:"妈,今天物理课有个实验特别酷,您猜我们发现了什么?" -

创造"非语言沟通"渠道

00后发明的"家庭留言瓶"正在流行:把想说的话写在纸条投入玻璃瓶,周末抽取讨论,这种方式既避免当面冲突,又让思考更理性,数据显示,书面沟通的成功率比即兴唠叨高出3倍。

重建信任的关键转折点

成都某重点小学的亲子沟通课上有项经典练习:父母蒙眼被孩子牵引走过障碍,这个过程中,78%的家长承认"原来孩子比我想象的更可靠",同理,可以尝试"角色互换日":让孩子负责提醒父母作息,父母体验被催促的感受。

神经科学家塔尼亚·露娜的研究表明,当家庭沟通中肯定与批评的比例达到5:1时,亲子关系将进入正向循环,这意味着每次想批评时,先找出五个值得肯定的细节。"虽然你忘了倒垃圾,但上周主动洗碗三次,今早也准时起床了。"

让爱在沉默中生长

日本家庭治疗师河合隼雄曾说:"最好的教育有时藏在未说出口的话里。"当我们停止用语言填满每个空隙,信任的种子才有破土的空间,不妨在某个周末,全家人共同完成"24小时无唠叨挑战":用便签代替催促,用眼神传递关心,或许会发现,那些曾被唠叨淹没的爱,一直都在静默处闪光。

(全文共1278字)