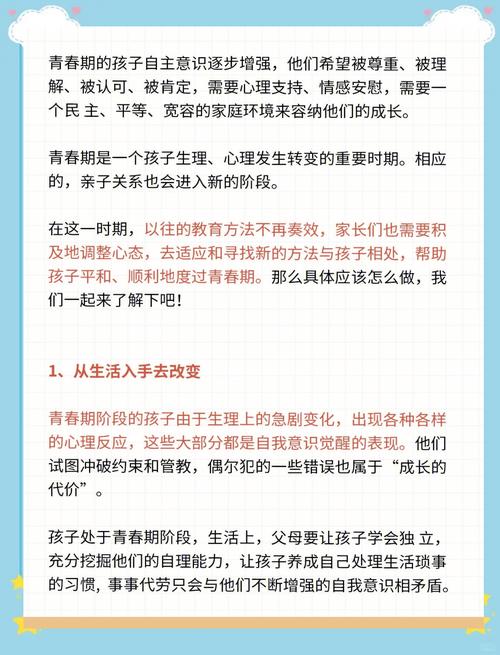

理解叛逆背后的成长需求

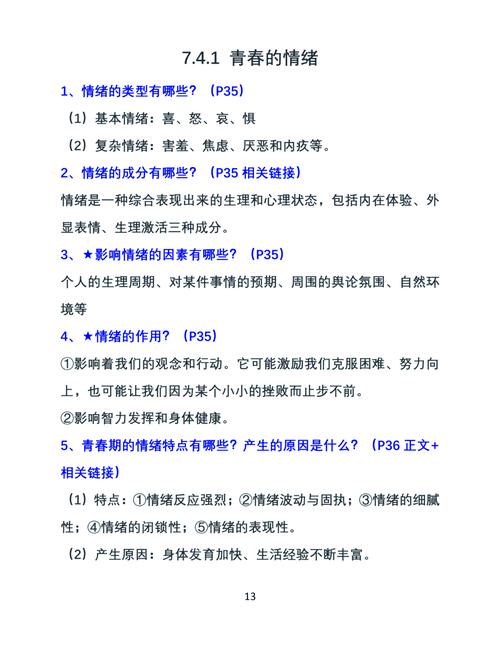

身心发展的双重冲击

12岁孩子的大脑前额叶皮层尚未发育完善,导致情绪控制能力和长远规划能力较弱,性激素分泌量达到童年期的6-8倍(美国国家卫生研究院数据),这种生理剧变直接引发心理动荡,家长需要认识到,孩子的顶撞行为并非故意作对,而是生理成熟度与心理成熟度失衡的自然反应。

独立意识的觉醒机制

儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,12岁孩子开始进入形式运算阶段,具备抽象思维能力,他们通过质疑权威来验证自己的思考能力,就像雏鸟不断扑腾翅膀练习飞翔,一个典型案例是,当家长要求孩子整理书包时,得到的回应可能是"我知道该怎么做",这其实是孩子在确认自我效能感。

社会角色的探索尝试

这个阶段的孩子开始在意同伴评价,会通过挑战家庭规则来测试社会行为的边界,教育学家布朗的研究表明,12岁儿童每天平均经历7-8次社交冲突,其中60%发生在家庭场景,这些冲突本质上是孩子在练习社会角色的不同可能性。

重构亲子沟通模式

从"说教"到"倾听"的技术转型

神经科学研究显示,当家长开启说教模式时,孩子大脑的听觉皮层活跃度会下降40%,建议采用"3分钟倾听法":在孩子表达时保持目光接触,用点头示意理解,待其完全陈述后再回应,例如当孩子抱怨作业太多时,可以说:"听起来今天的任务确实很有挑战性,能具体说说哪部分最困难吗?"

非暴力沟通的四步模型

借鉴马歇尔·卢森堡的沟通理论,可采用"观察-感受-需要-请求"的对话结构:

- 观察:"我注意到这周有三次没按时完成作业"

- 感受:"这让我有些担心"

- 需要:"我们需要共同维护学习计划的有效性"

- 请求:"明天开始,能否在晚饭前完成数学作业?"

建立定期家庭会议制度

每周设定30分钟的家庭会议时间,使用"发言棒"道具(只有拿到指定物品的人可以发言),让孩子参与制定家庭规则,记录本上可设立"自由提案区",给孩子表达诉求的正式渠道,实践证明,这种仪式化沟通能使亲子冲突减少35%(约翰·戈特曼家庭研究数据)。

建立规则与自主权的平衡

分级授权管理法

将生活事务分为三个层级:

- 红线区(必须遵守):涉及安全、健康、法律等原则性问题

- 黄线区(协商执行):作息时间、娱乐时长等日常事务

- 绿线区(完全自主):房间布置、零用钱使用等个人空间

后果教育的实施策略

当孩子违反约定时,避免情绪化惩罚,转而启动预先约定的逻辑后果,例如忘记做家务,则需在周末补做并承担一项额外任务,关键要让孩子体验行为与后果的自然联系,而非单纯承受家长怒气。

契约式管理的具体应用

与孩子共同签订《家庭行为契约》,明确双方权利义务,可将手机使用条款设计为:"甲方(家长)承诺不在餐时查看手机,乙方(孩子)保证每日屏幕时间不超过90分钟",契约需附带修订条款,每季度可协商调整。

善用同伴力量的引导技巧

建立正向社交圈层

主动邀请孩子的同学组建学习小组,通过集体活动观察同伴互动模式,可设计需要协作完成的实践项目,如社区义卖、科学实验等,让孩子的领导力在良性竞争中发展。

偶像效应的正确引导

不要否定孩子崇拜的明星或网红,而是与其共同分析偶像的成长经历,例如针对喜欢电竞主播的孩子,可以讨论:"你觉得他每天训练多长时间才能达到这种水平?"潜移默化地传递坚持和努力的价值。

家长自我的榜样塑造

神经镜像理论证实,12岁孩子会无意识模仿父母的情绪处理方式,当家庭出现矛盾时,家长示范性地说出:"我现在有点生气,需要冷静三分钟",这种情绪管理示范比任何说教都有效。

教育误区警示

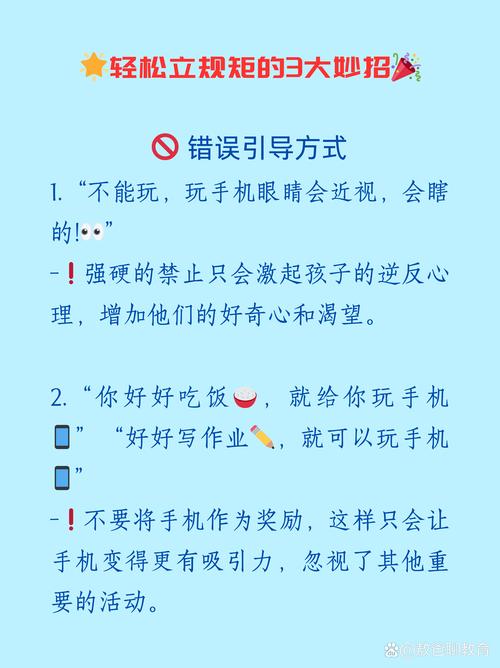

- 高压管制陷阱:过度监控手机、强制参加补习班等行为,可能引发"自我意识过剩"的反弹

- 放任自流风险:完全妥协于孩子的所有要求,可能导致规则意识缺失

- 人格否定禁忌:"你就是不争气"等定性评价,会严重损伤孩子的自我价值感