青春期是生命最绚丽的绽放期,也是情绪风暴最猛烈的季节,当我们走进某所重点中学的心理咨询室,记录本上密密麻麻记载着少女们的心事:有人因为同桌无意的一句话躲在厕所哭泣,有人面对月考成绩波动绝食三天,更有人用美工刀在手臂刻下疼痛的印记,这些令人揪心的案例背后,折射出当代青春期女生情绪管理的深层困境,在这个信息爆炸的时代,我们需要用更科学的视角来解读这份成长必经的阵痛。

情绪风暴的生理密码

在神经科学实验室的显微镜头下,青春期少女的大脑正经历着史诗级的重构,前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,就像油门和刹车同时失灵的赛车,多巴胺受体敏感度较成人高出40%,这解释了为什么她们对社交反馈异常敏感,当雌激素水平如过山车般起伏时,杏仁核会被反复激活,将普通压力误判为生存威胁。

这种生理剧变带来的不仅是情绪的跌宕起伏,研究发现,青春期女生对他人表情的识别准确率比同龄男生高出23%,这种超常的共情能力在遭遇人际冲突时,会转化为成倍的痛苦体验,某重点高中曾对500名女生进行连续三个月的心率监测,发现她们在情绪波动时的心率变异度是成年女性的2.1倍。

心理发展的必经之路

现代发展心理学揭示,情绪化是自我认知重构的必要过程,当少女在镜前反复试穿不同风格的衣物时,本质是在进行人格面具的试戴实验,那些被家长视为"无理取闹"的情绪爆发,往往是独立人格破茧而出的阵痛,著名心理学家埃里克森指出,这个阶段的核心任务就是建立自我同一性。

社交媒体的推波助澜让这个过程愈发复杂,某调查显示,14-16岁女生平均每天接收186条社交信息,其中63%包含评价性内容,虚拟世界的点赞数与现实中的同伴地位形成双重压力系统,当现实社交受挫时,45%的女生会选择在匿名社区发泄情绪。

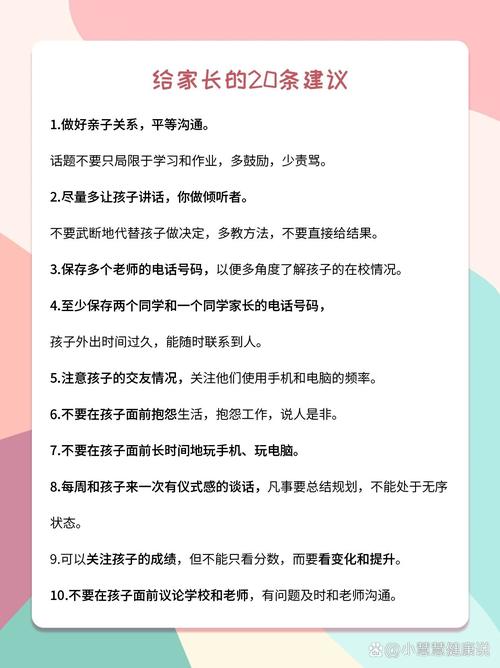

家庭教育的破局之道

上海市家庭教育研究中心的最新调查显示,76%的亲子冲突源于情绪处理不当,有效的沟通需要遵循"3-7-10原则":3秒缓冲期控制本能反应,7分倾听保持身体前倾,10分钟后等待理性回归,当女儿哭着摔门而入时,一杯温牛奶比追问缘由更能建立情感连接。

智慧的家长懂得在风暴中保持航向,北京某重点中学的心理案例库记录着这样一个转变:父亲发现女儿迷恋二次元后,没有直接禁止,而是陪她参加动漫展,在共同话题中植入现实思考,三个月后,女儿自发调整了娱乐与学习的时间分配。

多维支持系统的构建

学校教育需要超越传统的说教模式,成都某实验中学开发的"情绪地图"课程颇具启示:学生用不同颜色标记情绪波动,绘制专属的"心理气象图",生物课上,老师用神经递质原理解释情绪机制;历史课通过人物传记分析情绪管理智慧。

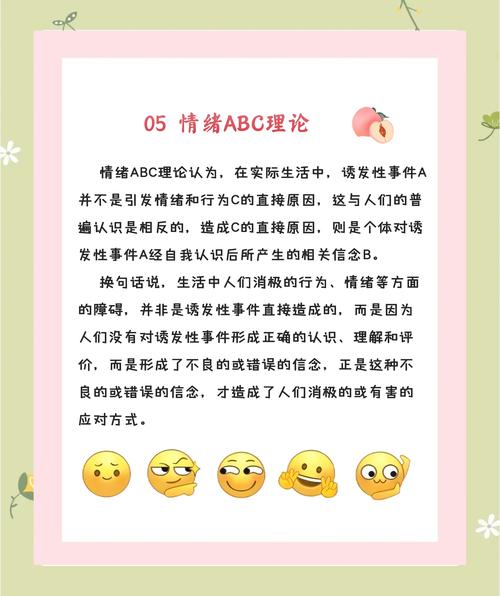

专业心理干预不是最后防线而是成长阶梯,当心理咨询师用沙盘游戏引导来访者摆放"压力源"时,85%的女生会选择将代表母亲的玩偶放在沙盘边缘——这暗示着亲子关系中的微妙张力,认知行为疗法配合正念训练,能有效降低37%的焦虑发作频率。

在深圳某中学的成长工作坊里,女生们正在学习用"情绪温度计"进行自我监测,她们发现,当愤怒值达到7分时,做5分钟的手指操能降低2个刻度;当孤独感来袭时,给三年后的自己写信是有效的宣泄方式,这些可操作的工具,正在帮助少女们搭建情绪管理的脚手架。

理解青春期女生的情绪世界,需要我们放下成人的评判框架,就像园丁不会责怪花蕾的紧闭,智慧的引导者懂得在风暴中守护成长的可能,当家庭、学校、社会形成支持联盟,当科学认知取代粗暴压制,每个少女都能在这场必经历练中,淬炼出独特的心灵铠甲,毕竟,那些今天看似失控的情绪浪潮,正是明日人格大厦最坚实的奠基。