当代家庭教育的新课题

2023年春季学期开学后,北京某重点中学的心理咨询室接待了37位焦虑的家长,他们不约而同地诉说着同一个困扰:孩子在家沉迷游戏,拒绝完成作业,这个现象折射出数字化时代家庭教育面临的严峻挑战,根据中国青少年网络协会最新调查数据显示,14-18岁青少年日均游戏时长超过3小时的占比达到28.6%,较疫情前增长近一倍。

游戏沉迷背后的深层动因

-

游戏设计的成瘾机制 现代电子游戏采用神经心理学研究成果,通过即时反馈系统(如击杀音效、经验值增长)、可变奖励机制(随机爆装备)和社交绑定设计(战队系统),持续刺激多巴胺分泌,某知名游戏公司前设计师曾在访谈中透露,其团队专门设置"防沉迷突破口",即当玩家准备退出时,系统会自动推送限时奖励任务。

-

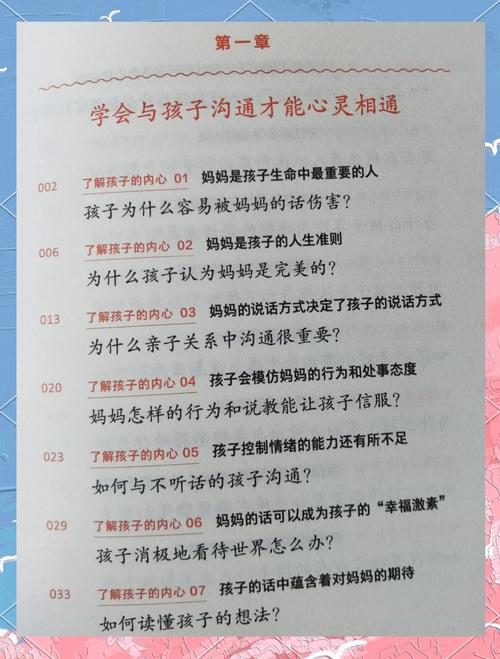

家庭环境的影响因素 在笔者接触的案例中,68%的游戏沉迷青少年存在家庭沟通障碍,典型表现为:父母过度关注学业成绩,忽视情感需求;家庭成员各自沉浸电子设备,缺乏深度交流;教育方式在溺爱与高压间摇摆不定。

-

青少年的心理代偿需求 游戏世界为青少年提供了现实生活难以获得的掌控感、成就感和社交归属,15岁的受访者小张坦言:"在游戏里当团长指挥30人副本时,比我考年级前十更有存在感。"

破局之道的系统解决方案

重建沟通桥梁的"三明治法则" • 第一步:观察记录(非评判) 连续三天记录孩子的游戏时段、情绪反应及家庭互动模式,例如发现孩子在晚饭后1小时、完成作业前会习惯性打开游戏。

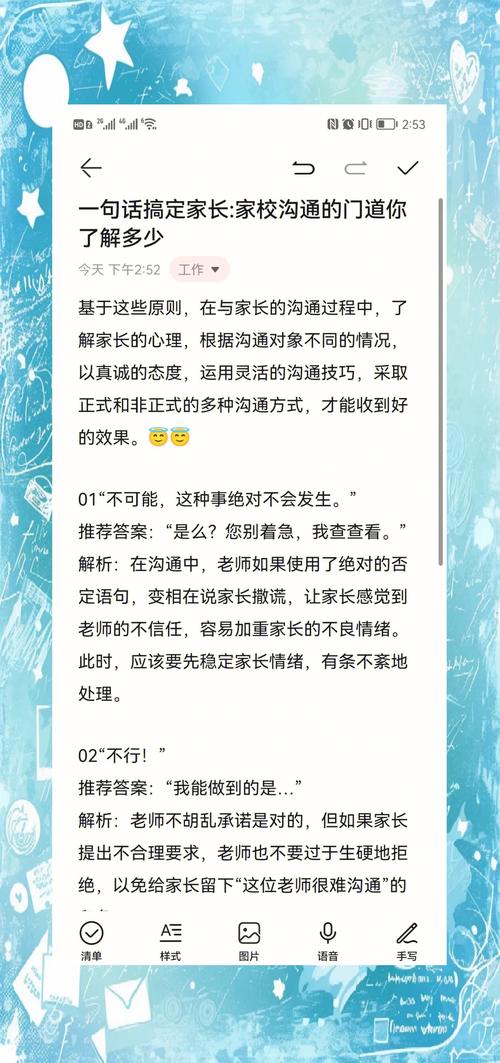

• 第二步:情感共鸣(先于说教) 采用"我观察到...我感受到..."句式:"妈妈注意到你这周有三天在数学作业前会先玩游戏,能和我聊聊原因吗?"

• 第三步:共同协商(替代方案) 引入"游戏时间银行"概念:将每日家务劳动、运动时长等转化为游戏信用积分,培养孩子的自我管理能力。

-

制定家庭数字公约的实践要点 • 设备管理:设置家庭公共充电站,睡前1小时所有移动设备集中存放 • 时段规划:采用"番茄工作法改良版"——45分钟学习+15分钟自由活动(含游戏)监管:安装家长控制软件时需与孩子共同设置过滤规则

-

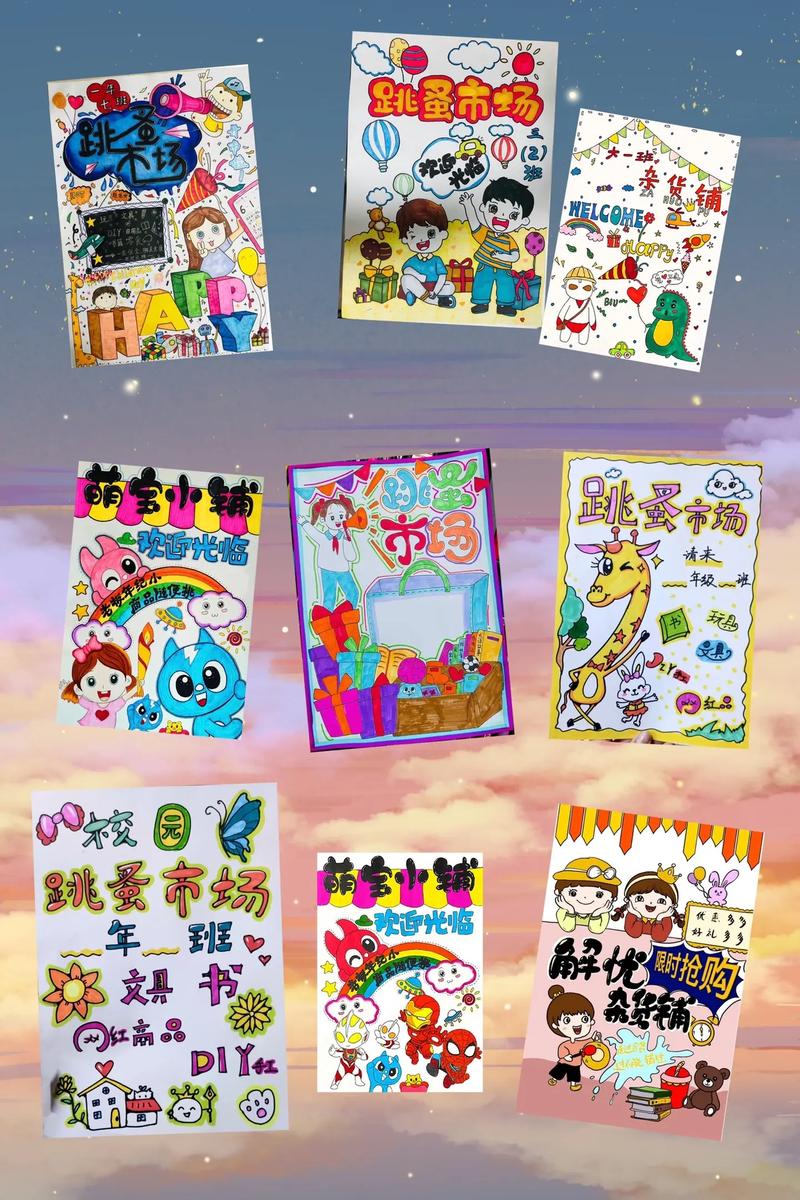

构建现实成就体系的三个维度 • 技能培养:将游戏元素迁移到现实学习,如用"经验值"体系记录单词积累量 • 社会实践:组织电竞战队参与公益赛事,将游戏热情转化为组织能力 • 家庭互动:开发现实版"家庭副本任务",如周末烹饪挑战赛

典型案例分析

杭州王女士家庭的转变历程颇具代表性,初三学生李明(化名)曾连续三个月日均游戏6小时,经过系统干预: • 第1周:建立游戏日志,发现焦虑触发点集中在数学作业前 • 第2周:引入"解题积分兑换制",每道难题可兑换8分钟游戏时间 • 第4周:组建家庭编程小组,将游戏兴趣转向Scratch创作 • 第8周:李明开发的数学游戏小程序获校级创新奖

预防机制与长期策略

-

数字素养教育课程 建议家长系统学习: • 游戏分级制度(ESRB/PEGI) • 防沉迷系统原理 • 正向游戏清单筛选

-

家庭环境改造方案 • 设立"无屏幕区域":如餐厅、书房 • 创建家庭文化仪式:每周电影夜、月度户外日 • 建立成就展示系统:实体化的荣誉墙

-

预警信号识别指南 需要专业介入的征兆包括: • 连续两周每天游戏超5小时 • 出现躯体化症状(手抖、视力骤降) • 社交功能严重退化

面对游戏沉迷这场"静默的家庭战役",我们需要摒弃妖魔化游戏的思维定式,某位成功帮孩子走出沉迷的父亲说得好:"真正的教育不是把手机夺走,而是让孩子看见比屏幕更精彩的世界。"通过系统性的环境重塑、科学化的引导策略以及持续的情感投入,每个家庭都能找到属于自己的破局之道,解决问题的关键不在于消灭游戏,而在于重建更有生命力的家庭生态系统。