科学引导男孩行为发展的教育路径

儿童性别行为特征的形成机制 在当代教育实践中,儿童行为表现与性别认知的关系始终是教育工作者关注的重点课题,从发展心理学视角观察,儿童在3-6岁进入性别角色认知关键期,其行为特征的形成是生物遗传、社会环境、教育引导共同作用的结果,美国心理学家班杜拉的社会学习理论指出,儿童通过观察模仿、强化反馈等机制逐步构建性别行为模式,值得注意的是,当前学术界对"男孩动作像女孩"的表述持审慎态度,这种描述本身隐含着性别刻板印象的认知偏差。

神经科学研究显示,男女大脑在运动控制区域的发育轨迹存在客观差异,男性儿童前庭系统发育通常较女性早1.5-2年,这导致其在粗大动作发展方面具有先发优势,而女性儿童在精细动作协调性方面往往表现出更早的成熟度,这种生理差异与后天教育环境的交互作用,使得儿童行为表现呈现多元化特征,教育工作者需明确:动作特征的性别差异不应被绝对化,个体发展节奏的差异性应得到充分尊重。

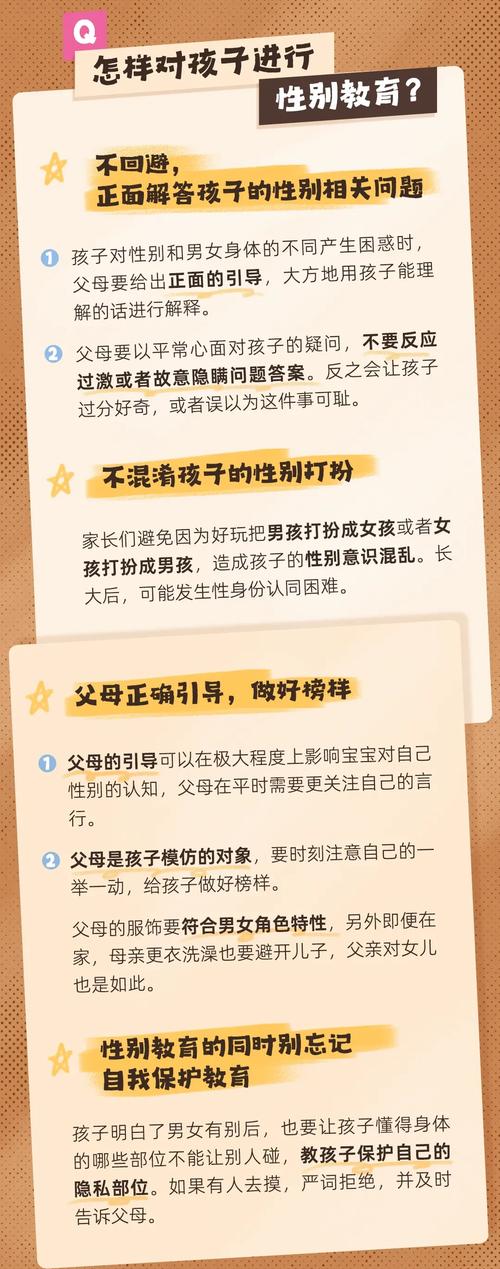

教育实践中常见的认知误区 当前家庭教育中普遍存在三个典型误区:其一是将行为特征与性别认同简单等同,错误地将男孩的某些精细化动作表现视为性别认知障碍;其二是采用强制矫正手段,通过体罚、羞辱等方式迫使儿童改变行为模式;其三是盲目参照传统性别模板,限制儿童在玩具选择、游戏方式等方面的发展空间,这些做法不仅违背教育规律,更可能对儿童心理发展造成不可逆的伤害。

典型案例显示,某7岁男孩因喜欢舞蹈课被家长强制转学跆拳道,导致出现情绪障碍和厌学倾向,这类教育干预往往忽视了个体发展需求,将社会文化建构的性别标准强加于儿童,英国剑桥大学发展研究中心2019年的追踪调查表明,过早进行性别化行为干预的儿童,其创造力水平普遍低于保持自然发展状态的对照组。

科学引导的行为发展策略 教育者应当建立动态发展的观察评估体系,建议采用"三维评估法":首先记录行为表现频率,区分暂时性模仿与稳定行为模式;其次分析环境影响因素,包括家庭教养方式、同伴群体特征等;最后评估行为对儿童社会适应的影响程度,这种科学评估可避免主观臆断,为后续干预提供可靠依据。

在环境创设方面,教育机构可构建"去性别化"的活动空间,例如设置综合运动区,将传统认知中的"男性化"器械(如攀爬架)与"女性化"设备(如平衡木)有机组合;在角色扮演区提供多元职业道具,打破护士、厨师等职业的性别标签,这种环境设计有助于儿童在自然探索中发展完整的行为体系。

行为强化应遵循渐进原则,对于期望强化的动作特征,可采用"兴趣迁移法":先建立儿童在相关领域的成就感,再逐步扩展行为模式,例如对精细动作能力突出的男孩,可先引导其参与模型制作,待建立自信后自然过渡到球类运动,关键要把握强化节奏,每次干预不超过15分钟,避免引起心理抗拒。

家校协同的教育支持系统 教师需要建立专业化的沟通机制,与家长交流时应聚焦具体行为表现,避免使用"女性化"等定性表述,可采用"行为描述+影响分析"的沟通模式,如:"小明在手工课表现出出色的剪纸技巧,这种精细动作能力对其书写发展很有帮助,我们可以共同提供更多锻炼机会。"这种表述既肯定儿童优势,又指明发展方向。

家长指导方案应包含三个维度:认知层面对家长进行性别教育知识普及,操作层面提供家庭游戏指导,情感层面帮助家长建立合理期待,例如设计"父子协作手工日"、"家庭运动挑战赛"等活动,在自然互动中促进动作能力全面发展,重要的是让家长理解,动作特征的多元化是儿童全面发展的积极信号。

儿童自我认知的建构路径 教育者要帮助儿童建立积极的自我概念,可通过绘本共读、榜样学习等方式,展示多样化的人物形象,如介绍男性舞蹈家的艺术成就,女性科学家的研究贡献,打破传统性别角色限制,在班级管理中,可设立"能力勋章"制度,根据实际表现而非性别特征颁发"协调之星"、"创意达人"等荣誉。

当儿童出现自我质疑时,应采用"认知重构法"进行引导,例如当男孩说"他们笑我跳绳像女生",教师可回应:"跳绳是每个人都应该掌握的运动技能,世界跳绳冠军有男生也有女生,你能够连续跳50个,说明你的协调性非常优秀。"这种引导将焦点转向能力本身,帮助儿童建立客观自我认知。

面对儿童行为发展中的性别特征表现,教育工作者需要建立科学认知框架,2021年联合国教科文组织发布的《全纳教育指南》特别强调,教育干预的目标应是支持儿童全面发展,而非塑造符合传统期待的行为模板,通过创设包容环境、提供适切引导、建立支持系统,我们能够帮助每个儿童在尊重个体差异的基础上,实现动作能力的全面提升和人格的完整发展,这不仅是教育专业性的体现,更是对儿童基本发展权的切实保障。