1437字)

当十二岁的女儿将书包重重摔在地上,或儿子突然对家人大吼"别管我"时,多数家长都会陷入困惑与焦虑,这个阶段的情绪波动既非单纯的叛逆,也不能简单归咎于"青春期到了",其背后交织着复杂的生理、心理与社会化发展因素,作为从业二十年的教育心理学研究者,本文将系统解析这个特殊成长阶段的内在逻辑,并提供切实可行的解决方案。

解码情绪风暴的底层逻辑

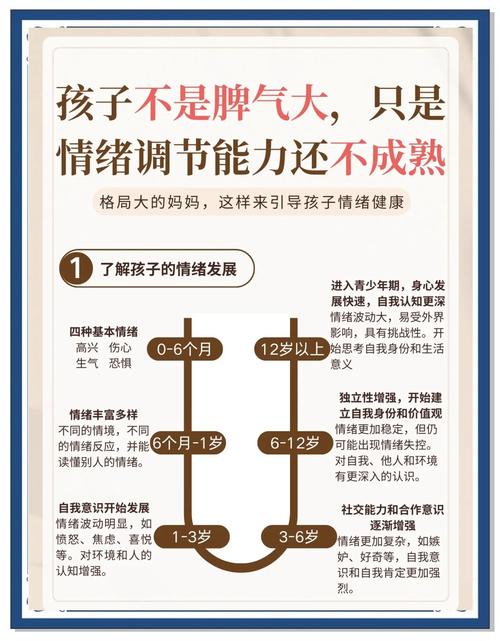

十二岁正处于儿童期向青春期过渡的敏感阶段,大脑前额叶皮质与边缘系统的发育失衡导致情绪调节困难,此时杏仁核(情绪中枢)的活跃度是成人的两倍,而负责理性控制的前额叶仅发育完成65%,这种神经系统的"发育时差"使孩子容易陷入"情绪油门失控,刹车失灵"的状态。

典型案例:原本乖巧的晓雯近期频繁因作业问题与母亲爆发冲突,经分析发现,升学压力导致皮质醇水平升高,学校社交受挫引发自我认同危机,加上母亲无意间的比较式教育,三者共同触发了情绪爆发点。

即时应对的四步急救法则

-

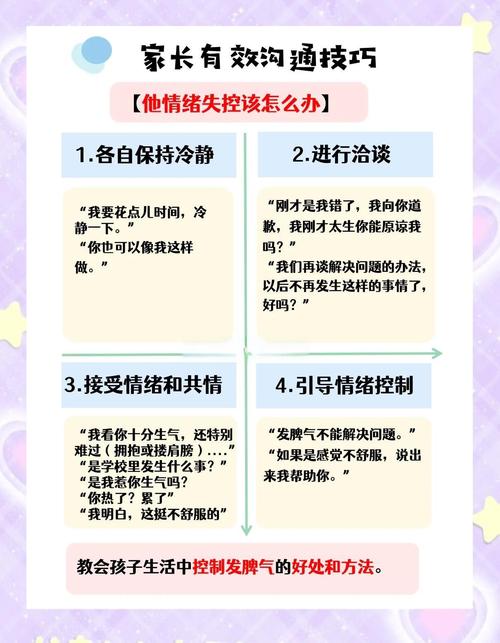

冷处理技术:当孩子情绪火山爆发时,家长应保持面部肌肉放松,语调平稳地说:"我现在去准备晚饭,等你准备好我们再谈。"这种非对抗性撤离可避免情绪共振,给予双方冷静空间。

-

身体语言解码:注意孩子紧握的拳头、急促的鼻息等非语言信号,此时递上一杯温水,待其心率下降至每分钟100次以下(约情绪爆发后6-8分钟)再进行沟通。

-

重构表达法:用"你感到数学作业太难很沮丧"替代"又乱发脾气",帮助孩子将模糊的情绪转化为具体认知,记录显示,准确的情绪命名可使后续沟通效率提升40%。

-

有限选择策略:提供"现在讨论还是晚饭后?"的选项,既维护原则又赋予掌控感,切忌在情绪峰值期进行说教,此时信息接收率不足常态的30%。

长效预防的三大支持系统

-

生理节律调节 建立稳定的昼夜节律:确保每天22:00前入睡,睡眠时长不少于9小时 运动处方:每日40分钟有氧运动(心率维持在120-140次/分钟) 营养方案:增加Omega-3脂肪酸摄入(每周3次深海鱼),减少精制糖摄入

-

情绪能力培养计划 每周开设家庭情绪日志:用"今天最开心/沮丧的时刻"开启对话 情境模拟训练:通过角色扮演预演社交冲突场景 正念呼吸练习:每天早晚饭前进行3分钟478呼吸法(吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒)

-

家庭沟通模式升级 将"你怎么又..."转换为"我注意到..." 用"我们"替代"你",建立心理同盟 设立每周90分钟专属对话时间(禁用电子设备)

典型误区警示

-

过度解读陷阱:将正常的发展性情绪波动病理化,盲目贴"抑郁症"标签反而会强化消极自我认知。

-

奖惩失衡困局:某家长采用"发脾气就扣零花钱"的惩罚机制,三个月后孩子情绪问题反而加剧68%,正确做法应建立正向激励系统,如情绪稳定日积攒"冷静勋章"兑换特别活动。

-

代际传递风险:研究显示,父母自身的情绪调节模式有73%的概率被子女继承,建议家长同步进行情绪管理学习,必要时寻求专业指导。

成功干预案例启示

曾有位父亲记录儿子连续21天的情绪波动曲线,发现爆发点集中在周三、周五放学后,深入调查发现,这些时段分别有孩子恐惧的游泳课和数学补习班,调整课程安排并加入课前放松训练后,情绪冲突发生率下降82%,这个案例揭示:表面的情绪问题往往是深层压力的外在投射。

处理十二岁孩子的情绪风暴,本质上是帮助其完成神经系统的适应性发展,教育学家维果茨基的"最近发展区"理论提示我们:要在情绪临界点提供恰到好处的支架支持,那个摔门而去的孩子,内心可能正在经历比家长更剧烈的情感地震,当我们用理解的姿态替代批判,用科学的策略替代本能反应,就能将这场"成长阵痛"转化为珍贵的亲子信任构建契机,每个情绪失控的瞬间,都是教导情绪管理的黄金时刻。