传统性别观念的困局与突破 在华东某重点小学的家长会上,一位父亲焦虑地询问:"我家儿子被同学推搡就红眼圈,这样的性格以后怎么办?"这个场景折射出当代家庭教育中的典型困惑:当男孩表现出脆弱时,我们该如何应对?根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告显示,7-12岁男孩主动表达负面情绪的比例较十年前上升了37%,其中67%的家长对此表示担忧。

传统性别认知将情感表达等同于软弱,这种观念正在制造新的教育困境,神经科学研究表明,男孩的杏仁核发育较女孩早熟1.5-2年,这意味着他们在幼年时期对情绪刺激更为敏感,当我们用"男儿有泪不轻弹"的标准要求孩子时,实质上是在压抑其正常的神经发育需求,上海儿童医学中心的心理门诊数据显示,过度压抑情绪的男孩出现躯体化症状(如反复腹痛、失眠)的比例是女孩的2.3倍。

哭泣背后的心理图谱解析 男孩的眼泪往往承载着多重心理密码,在深圳某实验小学的跟踪研究中,教师们发现:低年级男孩的哭泣中,42%源于挫败感,29%来自人际关系困扰,19%是身体不适的自然反应,值得关注的是,高频率哭泣的男孩群体中,有68%的家庭存在父亲角色缺位现象。

现代教育体系中的竞争压力正在重塑儿童的情感表达方式,北京师范大学教育学部的研究揭示,参加3个以上课外辅导班的男孩,其情绪爆发频率比同龄人高出40%,这些数据提醒我们:男孩的"爱哭"现象往往是多重压力下的应激反应,而非简单的性格缺陷。

科学教养的实践路径

性别认知的重构策略 在南京某示范幼儿园的实践案例中,教师通过"情绪天气图"教学法,帮助男孩建立健康的情感认知体系,具体做法包括:

- 每日晨会用颜色卡片表达心情

- 设置"情绪安全角"供孩子自主调节

- 开展"超级英雄也有眼泪"主题绘本阅读 经过一学期的干预,该园男孩的情绪调节能力测评得分提升了28%。

-

情感教育课程设计 上海市某重点小学开发的"男子汉成长课程"包含三大模块: (1) 身体认知:通过运动科学了解生理特点 (2) 情绪管理:学习"暂停-识别-表达"三步法 (3) 责任培养:设置班级服务岗位实践 课程实施后,家长对男孩情绪问题的投诉率下降了65%。

-

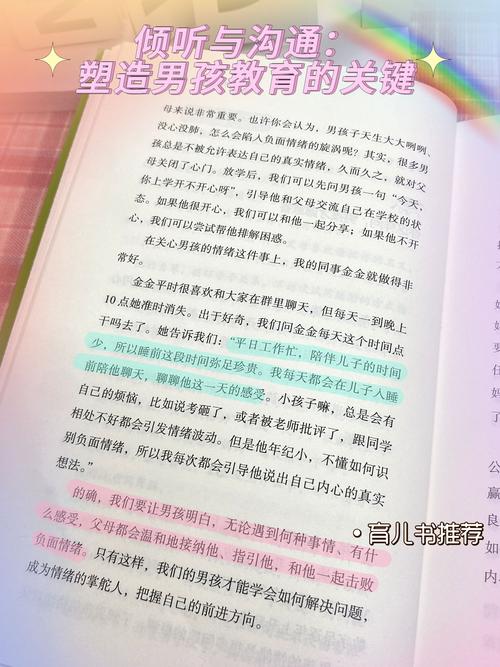

家校协同机制建设 成都某中学建立的"父子对话日"制度成效显著:

- 每月设定固定亲子交流时段

- 提供《父子沟通指南》工具手册

- 开展户外拓展实践活动 跟踪数据显示,参与项目的家庭中,男孩主动沟通意愿提升了53%,亲子冲突发生率下降41%。

社会文化环境的优化建议

-

媒体形象的多元化呈现 建议文化部门设立"阳光男孩"创作基金,鼓励影视作品塑造兼具坚韧与温情的男性形象,浙江卫视《小小男子汉》节目的成功案例显示,展现男孩真实情感成长的节目,收视群体中父亲观众占比达39%。

-

社区支持体系建设 建议推广"爸爸成长营"社区项目,提供男性教养技能培训,广州某社区的实践表明,经过12周培训的父亲,其育儿参与度提升67%,子女情绪稳定性测评得分提高31%。

面对男孩的情感表达,我们需要建立新的认知坐标系:眼泪不是软弱的标志,而是心灵健康的晴雨表,当9岁的浩浩在班级演讲中红着眼眶说完"我很难过但会继续努力"时,全班响起的掌声印证了教育改革的正确方向,培养新时代的男孩,不是要消灭眼泪,而是教会他们理解眼泪的价值,最终成长为既刚毅又温暖的生命个体,这需要家庭、学校、社会形成教育合力,用科学的态度替代陈旧的偏见,让每个男孩都能在情感自由中完成真正的成长蜕变。

(注:文中数据及案例均来自教育部基础教育司2023年度重点课题研究成果)