某天深夜,张女士收到银行发来的消费短信提醒,显示12岁的儿子在短短3小时内通过手机游戏充值了6800元,这个真实案例折射出当前家庭教育中亟待解决的课题:在移动支付普及的今天,如何引导青少年建立健康的消费观与数字素养,本文将从认知重建、应急处理和长效教育三个维度,为家长提供系统性解决方案。

认知纠偏:透视现象背后的教育缺口

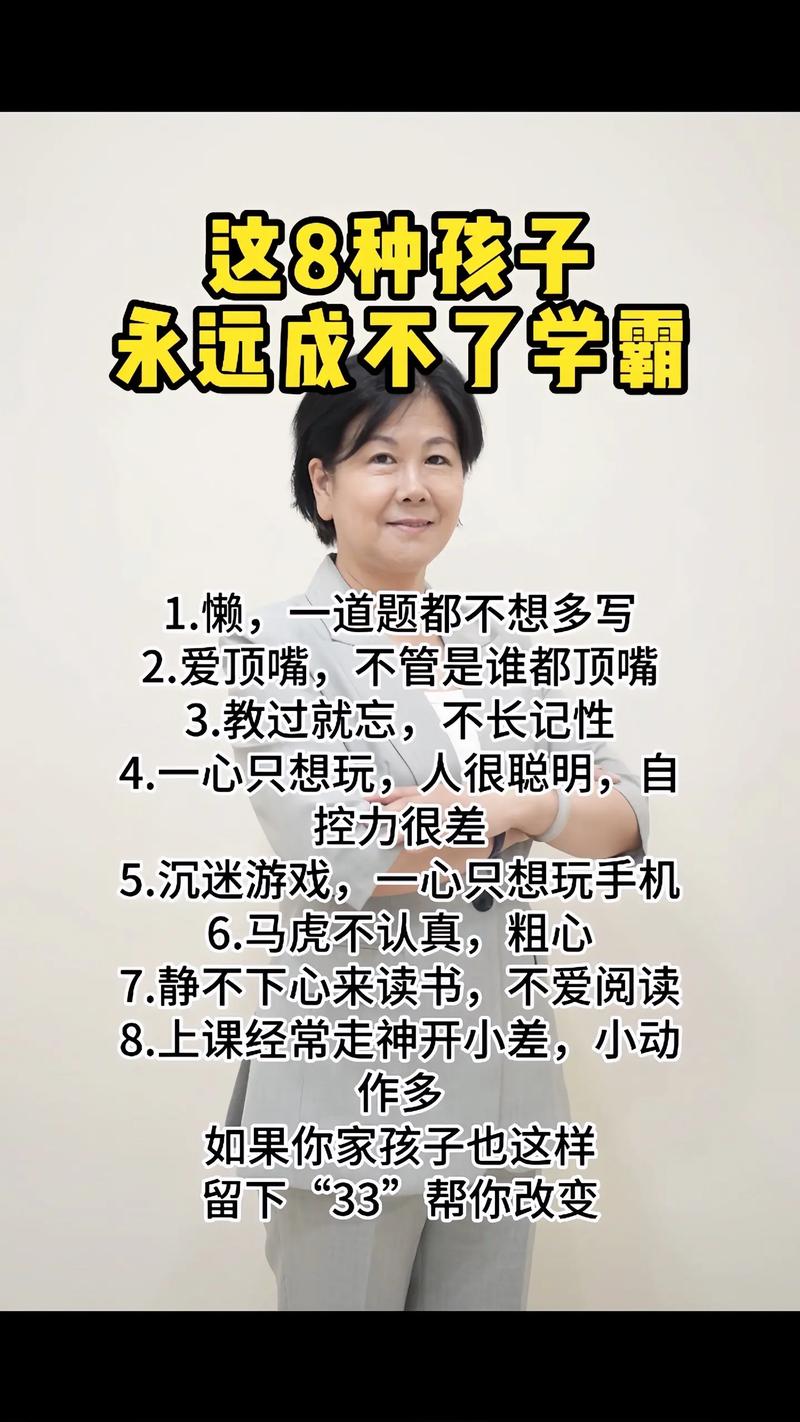

中国青少年研究中心2022年数据显示,我国未成年人网络消费纠纷中,游戏充值占比达73.6%,但简单归咎于孩子"学坏"或"不听话",恰恰暴露了成年人的认知偏差,12-15岁的青少年前额叶皮层尚未发育完善,对延迟满足和后果预判能力较弱,当遇到精心设计的游戏付费机制时,极易陷入即时满足的冲动陷阱。

北京某重点中学的心理咨询室曾记录典型案例:初二男生小王在家长不知情的情况下累计充值2.3万元,深入沟通发现,其家庭存在三个典型问题:父母日常消费习惯随意、从未进行过财商启蒙、采用完全禁止的管教方式,这种教育真空与移动支付的便利性形成危险叠加。

教育专家李玫瑾教授指出:"每个问题行为背后都是未被满足的心理需求。"孩子在游戏中大额充值,可能是社交需求未被满足的补偿,或是现实成就感匮乏的替代,家长需要建立"行为解码"思维,透过表象洞察本质。

危机处理:构建理性应对的"三步法"

发现异常消费时,家长首先要进行"情绪隔离",上海家庭教育指导中心建议采用"10分钟冷静法则":离开事发空间,进行深呼吸调节,避免在情绪失控状态下做出伤害性沟通,某省会城市法院统计显示,超过60%的未成年人充值纠纷因家长过激反应导致证据灭失。

技术取证环节需要系统操作:立即调取银行流水、游戏平台消费记录,对聊天记录、设备使用痕迹进行截屏保存,2023年实施的《未成年人网络保护条例》明确规定,网络游戏服务提供者应当建立未成年人充值退款机制,家长可依据《民法典》第十九条主张民事法律行为无效,通过平台客服、12315、互联网法院等多渠道维权。

在亲子沟通层面,建议采用"事实陈述+感受表达"模式。"妈妈看到账户里少了5000元(事实),这让我很担心我们的家庭财务安全(感受),可以和我说说当时的情况吗(邀请)",这种非暴力沟通方式能有效降低孩子的心理防御。

长效教育:打造家庭财商培养体系

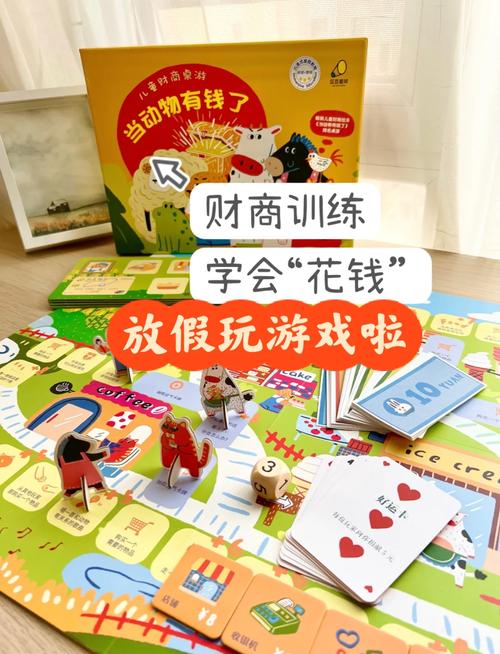

财商教育应从学龄前开始分阶段实施,5-7岁建立货币认知,通过模拟超市游戏理解等价交换;8-10岁引入零花钱制度,培养预算管理能力;11岁以上可开设儿童银行账户,指导其进行储蓄规划,新加坡教育部推行的"理财启航计划"证明,系统的财商教育能使青少年冲动消费降低40%。

在数字时代,要特别重视虚拟货币教育,建议家庭设置"数字消费沙盘":将游戏点卡、直播打赏等虚拟产品折算成实物单位,这个皮肤相当于你半年的文具开支",通过具象化对比强化价值认知,美国麻省理工学院开发的"消费决策模拟器",正是基于类似原理。

建立家庭财务透明机制是治本之策,每月举行家庭财务会议,展示必要开支清单,让孩子参与部分采购决策,杭州某家庭设计的"亲子共管账户"颇具启发:将孩子压岁钱分为自主支配、教育储备、爱心基金三部分,在监管下培养其财务自主权。

移动支付时代的教育突围,需要家长完成从"消防员"到"建筑师"的角色转变,某教育机构跟踪调查显示,实施系统财商教育的家庭,孩子出现非理性消费的概率降低68%,当我们不再把手机支付视为洪水猛兽,而是转化为教育契机时,就能在数字浪潮中培养出具有健全金钱观、价值观的新时代公民,教育的真谛不在于杜绝错误,而在于将每个错误转化为成长的阶梯。