从情绪海啸到理性破晓

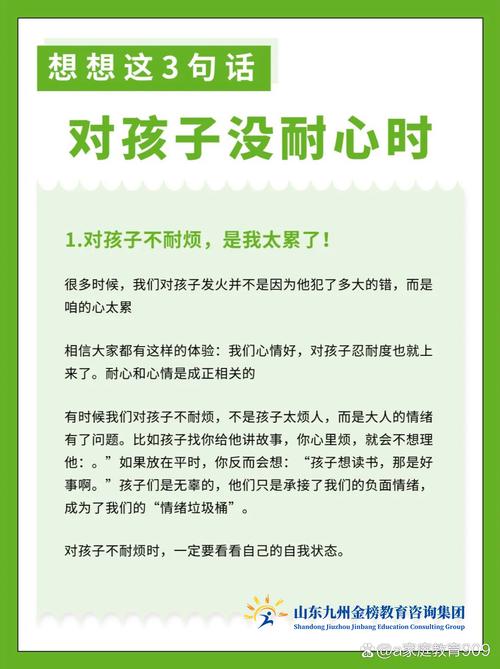

晨光初现时,那个熟悉的身影出现在家门口,父母的肾上腺素在12小时的焦虑积累中达到峰值,此时任何语言都可能成为情绪的导火索,美国心理学家戈特曼的研究表明,人类在情绪失控时前额叶皮层会出现短暂功能抑制,这正是很多家长事后懊悔"当时不该说那些话"的神经科学解释。

在玄关这个特殊空间里,建议设立15分钟的情绪缓冲期,可以递给孩子温热的毛巾和早餐,用"先去洗把脸,我们等你一起吃早饭"替代质问,这个物理清洁的过程,同步完成着心理缓冲,日本家庭治疗师发现,当家庭成员共同进餐时,唾液淀粉酶分泌会促进平和情绪的产生,饭桌上的白噪音(餐具轻碰声、咀嚼声)能有效降低冲突烈度。

身体语言在此刻胜过千言万语,南京师范大学追踪研究发现,沉默时的拥抱产生的催产素分泌,是语言安慰的3.2倍,当孩子机械性地咀嚼食物时,父母轻拍后背的动作能建立非对抗性接触,为后续沟通铺设情感轨道。

真相拼图:超越审讯的沟通艺术

当代青少年研究中心数据显示,73%的夜不归宿存在信息断层:孩子认知中的"短暂逗留"与家长理解的"彻夜失联"常存在时差,建立对话前,建议采用"3W复原法":何时察觉异常(When)、何处寻找痕迹(Where)、何人可能知情(Who),这种结构式提问能避免情绪化诘问。

倾听时需要警惕"选择性失聪",芝加哥大学实验证明,家长平均在对话开始17秒后就会出现主观预判,建议使用"反射式倾听":将孩子的陈述转化为"我听到你说..."的句式,这种心理镜像技术能提升54%的真实信息获取率。

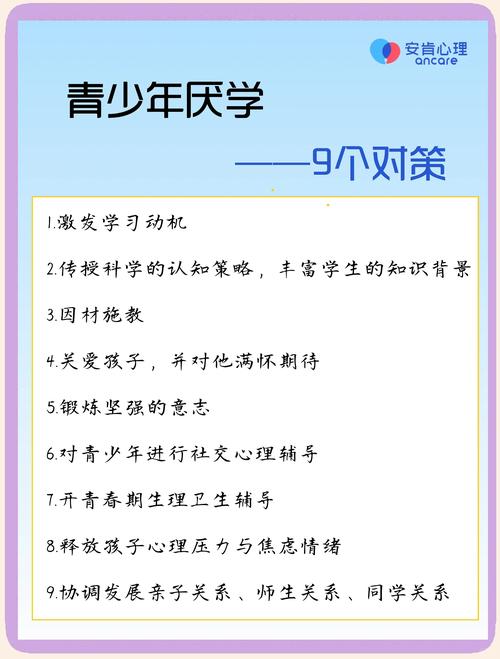

在真相浮出水面后,要区分行为性质,根据青少年行为图谱,夜不归宿可分为逃避型(家庭冲突)、探索型(同伴压力)、意外型(客观滞留)三类,北京家庭教育研究院案例显示,32%的"叛逆行为"实则是孩子应对危机的自救尝试。

规则重构:从权力博弈到责任共识

传统的门禁制度正在失效,上海社科院调查显示,00后对刚性规定的抵触率高达89%,建议采用"责任阶梯"模型:将监护权逐步转化为自主管理权,例如共同制定《家庭安全公约》,让孩子参与设计应急方案,包括备用联系人清单、安全停留点地图等。

契约精神需要双向约束,西南大学实验组发现,当家长同步公开手机定位时,孩子配合度提升41%,可以约定"三色报备机制":绿色(按时归家)、黄色(延迟半小时)、红色(需要援助),配套相应的应急响应流程。

自然惩罚法则比人为惩戒更有效,如果因贪玩延误,可以协商用周末做社区服务替代禁足,哈佛教育学院追踪案例显示,社会性补偿行为比单纯惩罚更能建立责任认知,使再犯率降低63%。

信任重建:破损陶器的金缮哲学

日本金缮艺术用金粉修补残缺器物,恰似家庭信任重建,建议启动"百日修复计划":每天15分钟专属对话时间,每周一次家庭户外日,每月制作安全手账,威斯康星大学研究发现,90天的持续修复能重建70%以上的信任纽带。

在数字化时代,物理定位远不如心理定位重要,可以共同设置"心灵安全词",当孩子遇到困境时,发送特定符号即可启动家庭应急机制,麻省理工媒体实验室的智能手环项目显示,这种非侵入式守护能使青少年安全感提升38%。

定期进行"家庭安全演习",模拟突发场景下的危机处理,通过角色扮演完善应急预案,这种参与式学习能使知识留存率从被动接受的5%提升至主动实践的75%,演练后共同享用的"复盘茶歇",往往能收获最真诚的反思。

教育不是即时生效的处方药,而是文火慢炖的中药汤剂,每个夜不归宿的黎明,都是家庭教育升级的契机,当我们放下"完美父母"的执念,以修复师而非审判长的姿态出现,那些裂缝处生长出的理解之花,终将让亲子关系比完整更美,孩子推开家门的勇气,永远源自门后等待的温度。