盛夏的蝉鸣声中,张女士又一次在儿子紧闭的房门前停住脚步,透过门缝,她看到12岁的明明正蜷缩在床上,手指在手机屏幕上快速滑动,空调房里持续传来短视频特有的魔性笑声,这样的场景,正在无数家庭中重复上演——当悠长假期遇上智能设备,孩子们仿佛被施了魔法般陷入屏幕世界,而家长们则在这场看不见硝烟的战争中节节败退。

困在算法里的童年:手机依赖的深层密码

2023年《青少年网络使用白皮书》显示,假期期间中小学生日均手机使用时长达到6.8小时,较上学期间增长218%,这些数据背后,是孩子们在虚拟世界寻求心理补偿的集体困境,当我们指责孩子缺乏自制力时,往往忽略了三个关键诱因:

-

情感代偿机制:课业压力在假期突然解除后形成的"戒断反应",需要持续的多巴胺刺激填补空虚,某重点中学的心理咨询案例显示,73%的"手机成瘾"学生存在亲子沟通障碍。

-

家长应对误区:简单粗暴的"断网令"往往引发更剧烈的对抗,北京家庭教育指导中心的跟踪调查表明,采取强制没收手机的家庭,孩子出现情绪问题的概率是引导型家庭的3.2倍。

-

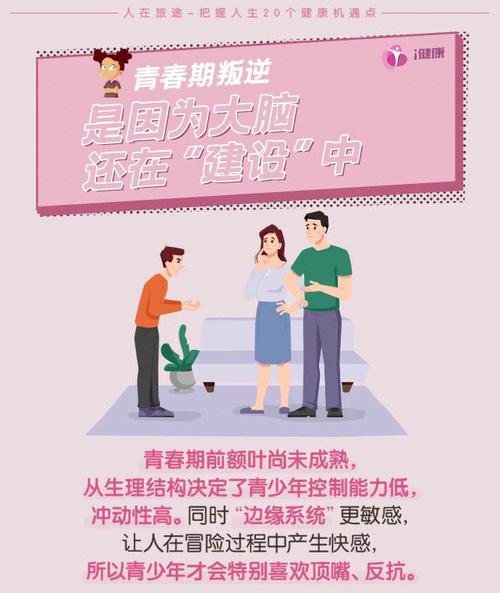

技术驯化陷阱:短视频平台基于神经科学设计的成瘾机制,正在重塑青少年的大脑奖励系统,某科技公司前产品经理透露,主流APP的"防沉迷系统"实际效果不足设计目标的30%。

破局之道:构建家庭数字生态的三维模型

(一)重塑关系:从权力对抗到情感连接 案例:杭州某初中教师王老师发现,当她把"每天必须少玩1小时手机"的要求改为"我们一起开发新的周末计划",儿子主动将游戏时间转化为编程学习,这种转变印证了心理学中的"门把手效应"——当家长停止说教转而倾听,孩子才会打开心扉。

具体策略:

- 建立"无手机对话时间":每天固定20分钟全家放下电子设备,从讨论孩子感兴趣的游戏角色开始,逐步深入真实生活话题。

- 设计"共同数字项目":如合作制作旅行Vlog、家庭电子相册,将手机从娱乐工具转化为创造媒介。

- 实施"情绪天气预报":用晴雨表记录孩子使用手机前后的情绪变化,培养自我觉察能力。

(二)智慧管控:制定动态平衡协议 北京师范大学教育技术系的研究表明,完全禁止14岁以下儿童接触数字设备,其社交能力反而低于合理使用者,建议采用SMART原则制定家庭公约:

Specific(具体):"每天可使用手机3次,每次不超过30分钟"比"少玩手机"更有效 Measurable(可量化):安装屏幕时间管理APP,每周生成使用报告 Agreed(协商):让孩子参与规则制定,如用家务积分兑换游戏时间 Realistic(现实):初期保留20%弹性空间,逐步收紧 Time-bound(时限):以21天为周期调整规则

(三)替代系统:激活线下世界的魅力 上海某国际学校开展的"自然唤醒计划"取得显著成效:组织学生进行72小时无网络露营后,83%的参与者自发减少手机使用,这揭示了一个本质规律:当现实世界足够精彩,虚拟世界的吸引力自然减弱。

实施建议:

- 打造"家庭探索日":每周设定主题(如城市徒步、博物馆寻宝),用探险地图替代游戏攻略

- 重启传统游戏:组织家庭版"诗词大会"、"手工擂台赛",恢复面对面互动的温度

- 构建成长共同体:联合社区家庭开展读书会、运动挑战赛,利用同伴影响力

技术双刃剑:培养数字时代原住民的核心素养

斯坦福大学数字教育实验室提出,未来人才需要具备"三级数字免疫力": 基础层:信息甄别能力(如识别AI换脸视频) 中间层:注意力管理能力(番茄工作法迁移) 高级层:数字创作能力(从消费者转为生产者)

家长可以这样做:

- 开展"谣言粉碎行动":每周全家共同核查三个网络传言

- 组织"注意力训练营":通过乐高搭建、围棋对弈等培养深度专注力

- 创建"家庭自媒体":指导孩子运营科普短视频账号,转化娱乐需求为学习动力

家长自我革命:走出教育焦虑的迷雾

深圳家庭教育研究院的跟踪研究显示,家长手机日均使用时长每增加1小时,孩子过度使用风险上升47%,这场变革需要家长率先垂范:

- 设立"数字斋戒日":每月选定一天全家回归纸质阅读和户外活动

- 构建"学习型家庭":父母与孩子共同学习编程、视频剪辑等数字技能

- 实践"高质量陪伴":开发专属家庭暗语、秘密基地等情感联结符号

在这场人与技术的博弈中,没有简单的胜利者,当我们放下"救世主"心态,以成长伙伴的身份与孩子共建数字文明时代的生存智慧,或许会发现:那些曾让我们焦虑的屏幕时光,正在转化为通向未来的密钥,就像古希腊神话中的代达罗斯,既要为孩子铸造飞翔的羽翼,又要教会他们避开炙热的阳光——这才是智能时代家庭教育的真谛。

(全文共1482字)