【引言】 在上海市某重点中学的心理咨询室,15岁的小敏蜷缩在沙发里低声啜泣:"我考了年级第三,可妈妈撕碎了我的试卷,她说除了第一都不算成功。"这个案例折射出当代家庭教育中一个令人警醒的现象——部分母亲正以爱的名义,将子女推向窒息的情感深渊,华东师范大学2022年发布的家庭教育白皮书显示,在青少年心理咨询案例中,因母亲过度控制引发的心理问题占比高达37.8%,且呈现低龄化趋势。

控制型母爱的典型表征 (1)生活领域的全方位监控 32岁的李女士坚持为10岁女儿准备每日穿搭,从内衣颜色到袜子长度都有严格规定,这种行为背后是母亲对子女自主能力的深度不信任,通过物理空间的绝对掌控来获取安全感,发展心理学研究表明,7岁以上的儿童已具备基础的生活决策能力,过度干预将严重阻碍其执行功能发展。

(2)情感勒索的隐秘操控 "要不是为了你,妈妈早就离婚了"这类情感绑架话语,实质是将子女置于道德债务人的位置,北京师范大学家庭研究院追踪研究发现,长期接受情感勒索的孩子,成年后患焦虑症的概率是正常家庭的2.3倍,这种以牺牲感为武器的控制手段,往往造成子女终身的愧疚情结。

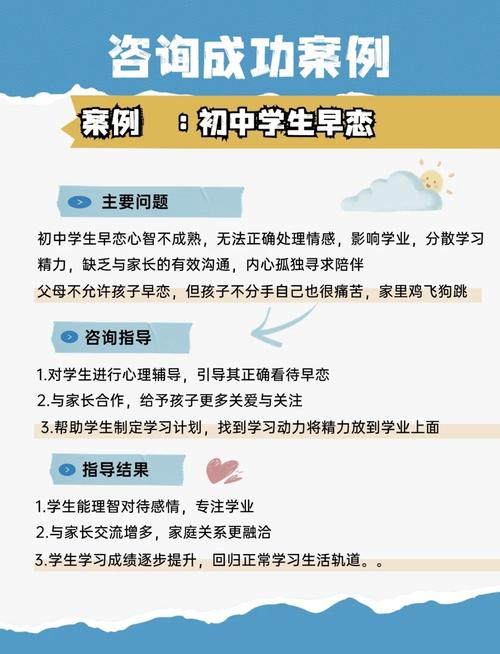

(3)社交关系的过度干预 45岁的王女士定期检查初二儿子的微信聊天记录,删除她认为"不合适"的好友,这种行为折射出母亲对子女人际界限的粗暴践踏,社会学家指出,青少年期是社交能力发展的关键窗口,人为制造社交真空将导致其未来难以建立健康的人际关系。

(4)学业成就的绝对控制 海淀区某重点小学家长群流传的"作息表事件"极具代表性:母亲为五年级孩子制定的日程精确到分钟,连如厕时间都严格限定,这种工业化管理思维完全忽视了个体差异,英国剑桥大学研究证实,高压教育下的孩子创造性思维得分比同龄人低41%。

控制欲背后的心理动因 (1)代际创伤的传递 65%的控制型母亲在童年时期经历过情感忽视,这种创伤经历使她们将子女视为"理想自我"的投射,精神分析学派认为,这类母亲实际是在通过子女补偿自己未曾满足的心理需求。

(2)社会焦虑的转嫁 在教育军备竞赛愈演愈烈的当下,部分母亲将对未来的恐慌转化为对子女的操控,上海社科院调查显示,控制欲强的母亲中,83%存在严重的阶层滑落焦虑,这种焦虑与子女实际能力呈现显著负相关。

(3)婚姻关系的补偿机制 在亲密关系失衡的家庭中,母亲容易将情感重心过度倾斜于子女,家庭系统理论指出,这种"情感三角化"会导致子女被迫承担配偶的情感功能,形成扭曲的亲子共生关系。

(4)认知偏差的强化 神经科学研究发现,控制欲强的母亲前额叶皮层活跃度异常,这导致其风险预估能力是常人的3-4倍,这种生理特质与"全有或全无"的认知偏差结合,催生出灾难化的教育思维。

被缚者的终生创伤 (1)自我认同的永久性损伤 伦敦大学学院20年追踪研究显示,在控制型母亲影响下成长的个体,有68%至35岁仍未建立稳定的自我认知,他们往往陷入"假性自体"困境,终身都在寻求外在认可。

(2)决策能力的结构性缺陷 哈佛大学教育研究院实验表明,长期被剥夺选择权的青少年,在模拟决策测试中表现出前额叶激活不足,这种神经发育缺陷将直接影响其成年后的职业发展。

(3)情绪管理的代际轮回 控制型养育模式具有惊人的复制性,美国心理学会数据显示,这类家庭的孩子成为控制型父母的概率达57%,远高于正常家庭的23%,情感表达能力的缺失,使其只能重复熟悉的操控模式。

(4)逆反心理的隐性积累 看似温顺的"妈宝"群体中,有42%存在隐性攻击倾向,这种压抑的愤怒往往以自我伤害或社会适应不良的形式爆发,北京安定医院临床数据揭示,青少年自伤行为中有31%源自过度控制型家庭。

解缚之路:重建健康的亲子边界 (1)母亲的自我觉察训练 建议建立"情绪日记",记录每次产生控制冲动时的生理反应和思维过程,认知行为疗法中的"三栏技术"(自动思维-认知扭曲-理性回应)能有效打破控制循环。

(2)家庭系统的重新校准 引入"家庭会议"制度,每周固定时间进行角色平等对话,重点训练母亲使用"我信息"表达法(如"我感到焦虑"而非"你必须听话"),逐步建立良性沟通模式。

(3)社会支持体系的构建 社区可设立"母亲成长工作坊",采用团体辅导形式帮助控制型母亲完成心理分化,学校教育应增设"家庭边界"课程,教授学生健康的拒绝技巧。

(4)专业干预的及时介入 当出现躯体化症状(如孩子频繁头痛、腹痛)或行为退化(尿床、过度粘人),需立即寻求家庭治疗师帮助,沙盘游戏、家庭雕塑等技术能可视化呈现家庭权力结构。

【 解开爱的枷锁,需要整个社会的共同努力,在成都某亲子工作坊的结业仪式上,曾经的控制型母亲张女士与女儿共同剪断象征束缚的红绳时,阳光正透过玻璃窗洒在她们含泪的笑脸上,这幕场景提醒我们:真正的母爱,应该是指向分离的成全,当我们停止将孩子视为自我的延伸,教育的真谛方才显现——那不是塑造完美的作品,而是守护独立的灵魂。