深秋的校园里,金黄的银杏叶簌簌飘落,高二(3)班的班主任王老师发现课间操时,总有两个身影刻意保持距离却默契地落在队伍最后,这种青春期特有的微妙情愫,让无数教育工作者和家长陷入纠结:面对高二女孩的恋爱萌芽,究竟该不该举起"禁止早恋"的标牌?

青春期恋爱的心理需求解码 在传统教育观念中,高中生恋爱常被视为需要立即扑灭的"危险火苗",但现代发展心理学研究表明,16-17岁正是青少年完成"心理断乳期"的关键阶段,这个时期的少男少女通过建立亲密关系,实际上在进行重要的社会化练习,美国心理学家埃里克森的人格发展理论指出,青春期核心任务是建立自我同一性,而恋爱关系恰是探索人际边界、认知情感需求的重要途径。

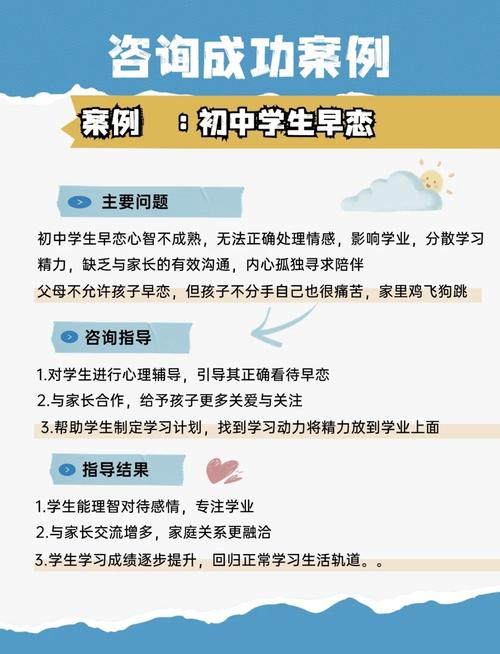

某重点中学的心理咨询记录显示,62%的来访女生坦言,恋爱动机中"寻求情感共鸣"占比远超"叛逆快感",高二女生小芸的日记本里写着:"在他面前,我可以卸下年级前十的光环,诉说备战竞赛的焦虑。"这种心理诉求往往被成人简单归结为"早恋问题",忽视了背后的成长渴望。

传统教育方式的现实困境 "立即分手!"当发现女儿书包里的情书,张女士的激烈反应导致孩子三天拒绝上学,这种"高压阻断法"的后果在青少年心理咨询案例中屡见不鲜:某市青少年心理援助中心数据显示,采取强制干预的家庭中,78%出现亲子关系恶化,34%产生学业滑坡。

更值得警惕的是粗暴制止带来的"罗密欧与朱丽叶效应",心理学实验证实,当外界压力试图拆散恋爱关系时,当事人的情感联结反而会增强,重点中学李老师的教育手记记载着典型案例:班长小雨为维护恋情,从模范生变成熟练编造请假理由的"问题学生"。

科学引导的三维路径

-

家庭沟通的重构艺术 智慧型家长往往采用"观察-共情-引导"的沟通模式,刘先生发现女儿恋爱后,没有直接质问,而是邀女儿观看《怦然心动》后展开讨论:"你觉得朱莉为什么会喜欢布莱斯?"这种影视疗法为对话创造安全空间,随后三个月,他通过每周家庭读书会,自然渗透责任意识与性别平等的讨论。

-

学校教育的弹性设计 北京某示范高中推出的"成长护航计划"值得借鉴:将恋爱心理纳入生涯规划课程,邀请往届优秀毕业生讲述"青春故事",心理教师设计情景剧,让学生模拟处理恋爱与学业的冲突,这种疏导策略使该校情感问题咨询量下降40%,而985录取率提升12%。

-

价值认知的渐进培养 真正有效的引导是帮助孩子建立情感决策模型,家长可以与女儿共同制定"关系评估清单",包含尊重程度、目标契合度、情绪稳定性等维度,杭州家庭教育指导中心研发的《青春成长手册》,通过思维导图帮助少女厘清短期愉悦与长期发展的关系。

超越恋爱表象的教育本质 当我们将视角从"是否制止"转向"如何培养",教育的深层价值开始显现,上海教育科学院追踪研究发现,在民主型家庭中成长的少女,即便经历恋爱,其情绪管理能力和目标规划能力反而显著提升,这些能力迁移到学业领域,往往表现为更强的抗压性和时间管理能力。

关键是要帮助孩子建立"主体意识":某省文科状元小琳在访谈中透露,高二时的感情经历让她学会平衡情感与理想。"我们约定各自考上目标大学后再考虑未来,现在想起仍是温暖的力量。"这种将情感转化为成长动力的案例,折射出家庭教育的成功范式。

站在教育的十字路口,我们需要的不是简单的是非判断,而是培育"情感智慧"的耐心,就像培养一株正在抽穗的幼苗,既不能任其疯长,也不必剪除花苞,当家长学会用理解的土壤承载成长,用智慧的养料滋养心灵,少女们自会在青春的田野里,收获属于她们这个季节的美好与成熟。

(全文共1387字)