谎言背后的成长密码

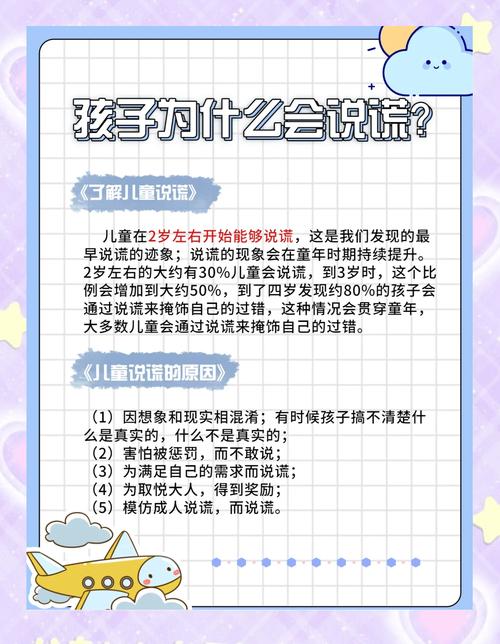

"妈妈,我的作业本被外星人偷走了!"六岁的童童眨着大眼睛说出这句话时,他的母亲陷入了困惑与担忧,根据剑桥大学发展心理学研究,97%的儿童在成年前会出现不同程度的"谎言行为",但这并不等同于道德缺陷,儿童说谎往往折射着认知发展的里程碑,就像婴儿第一次站立可能跌倒,孩子初次尝试语言表达时,也可能产生偏离事实的叙述,如何将这种普遍现象转化为教育契机,需要家长掌握儿童心理发展的"解码器"。

破解谎言背后的心理动因

(1)认知发展的必经阶段

学龄前儿童的"幻想型谎言"常让家长啼笑皆非,五岁的乐乐声称在幼儿园骑过恐龙,这其实是想象力突破现实边界的表现,瑞士心理学家皮亚杰指出,4-7岁儿童处于"前运算阶段",尚不能清晰区分幻想与现实,此时若用"说谎"定义孩子的天马行空,可能扼杀创造力的萌芽。

(2)趋利避害的本能反应

当八岁的明明打碎花瓶却说是猫咪所为,反映的是人类原始的自我保护机制,美国儿童发展协会追踪研究发现,为逃避惩罚而说谎的儿童中,82%生活在高压管教环境,这类谎言本质上是孩子为维系安全感建立的"心理防护罩"。

(3)社交能力的试错过程

青少年期"白色谎言"的频繁出现,标志着社会性认知的成熟,十二岁的菲菲对朋友说"你的新发型很特别",这种情景下,孩子正在实践中摸索真诚与善意的平衡点,哈佛大学教育研究院指出,这类社交性谎言的出现时间与情商发展呈正相关。

家长常见的三大教育误区

(1)道德审判陷阱

"这么小就说谎,长大还得了?"这类标签化评判会造成双重伤害:一方面激发孩子的逆反心理,另一方面可能使其产生"自我验证"倾向,加州大学实验表明,被反复定义为"说谎精"的儿童,后期说谎频率提升300%。

(2)过度惩罚旋涡

采取打骂、羞辱等极端方式的教育者往往发现:孩子的谎言越来越周密,这不是道德堕落,而是大脑在高压下启动了更复杂的防御机制,神经科学研究显示,恐惧情绪会抑制前额叶皮层活动,削弱理性决策能力。

(3)忽视逃避策略

"小孩撒谎不用较真"的放任态度同样危险,英国伦敦大学跟踪20年的研究表明,童年期未被正确引导的谎言行为,在成年后发展为病态谎言的几率提升47%,关键不在于是否说谎,而在于如何将每次偏离转化为教育契机。

科学引导的三重境界

第一重:建立安全信任的家庭生态

案例示范:当孩子说"作业本被狗吃了",尝试回应:"听起来这是个有趣的故事,不过老师可能需要知道真实情况,我们一起想想解决办法好吗?"

- 安全空间营造法:设置"诚实安全区",约定在此区域内坦白错误不受惩罚

- 倾听优先原则:用"发生了什么?"替代"你为什么说谎?"

- 情感共鸣技术:"我知道承认错误需要勇气,这很不容易"

第二重:善用教育智慧化解危机

情景重构法:当孩子偷吃零食却否认时,可以创设情景:"厨房监控说有个小可爱拿了饼干,现在需要帮他把饼干钱存进储蓄罐哦"

- 自然结果体验法:不擦掉谎称完成的作业,让孩子自然面对老师的询问

- 故事隐喻疗法:讲述《狼来了》时讨论:"如果牧童说'羊群需要帮助',村民会怎么反应?"

- 选择重构技巧:把"你偷东西了吗"转化为"你是想先和妈妈说,还是我们一起检查书包?"

第三重:培育诚实品格的长效机制

家庭诚信银行:建立积分系统,记录每个诚实时刻,积满可兑换特殊奖励

- 榜样示范计划:家长公开谈论自己的失误:"妈妈今天开会迟到,主动向领导说明了原因"

- 社会契约实践:带孩子参与"诚信小店"等社会实践,观察无人监督时的行为选择

- 价值观具象化:用玻璃罐和石子演示"每个谎言都会留下印记"的视觉化教育

特殊情境应对指南

- 病理性谎言的识别:当谎言持续6个月以上,伴随虚构症、盗窃等行为时需专业介入

- 青春期的隐私界限:对13岁孩子锁日记本的行为,应尊重其心理空间而非简单定义为欺骗

- 创伤性谎言的干预:对遭受霸凌却谎称生病的孩子,需采取"SOS倾听法"(Stop停下手头事,Observe观察非语言信号,Support表达支持)

让真话比谎言更有力量

教育学家蒙台梭利曾说:"每个非常态行为背后,都有亟待理解的发展需求。"当孩子递出谎言的"苹果",聪明的园丁不会咒骂果实酸涩,而是会改良土壤,通过建立情感安全基地、创设自我修正机会、培育诚信生态体系,我们终将收获这样的场景:孩子举着摔碎的模型飞机跑来:"妈妈,我不小心弄坏了它,我们可以一起修好吗?"这时,教育的真谛已然实现——让孩子确信,真实的世界比虚构的幻象更值得拥抱。

(全文共2187字)