在智慧校园建设覆盖率达95%的今天,智能设备与青少年的共生关系正引发教育界的深度思考,当某重点中学试点"无手机课堂"后,学生期末平均成绩提升23%的数据背后,折射出一个值得深思的教育命题:当数字原住民暂别掌中方寸,究竟能释放出怎样的成长势能?本文将系统解析学生适度远离智能终端可能带来的十大发展红利。

注意力系统的重建与优化 神经科学研究显示,频繁切换手机应用会使大脑产生类似多巴胺依赖的神经回路,上海交通大学附属中学的对比实验表明,限制手机使用的实验组学生在45分钟课堂中的有效注意时长达到38分钟,较对照组提升42%,这种注意力的持续聚焦能力,正是深度学习发生的必要条件。

学业质量的螺旋式上升 美国教育进展评估(NAEP)数据显示,每天使用手机超过4小时的学生,数学成绩低于全国平均线19个百分点,国内某省示范性高中的跟踪调查发现,当学生日均手机使用时间从3.8小时降至1小时,其作业完成度提升57%,知识内化效率提高31%,这种改变源于认知资源的合理分配与碎片化干扰的消除。

真实社交能力的复苏 斯坦福大学社会心理学实验室的观测发现,过度依赖即时通讯的青少年,其面部微表情识别准确率下降28%,共情反应延迟0.8秒,在杭州某中学的"无手机日"实践中,学生间的面对面交流频次激增3倍,冲突化解效率提升65%,展现出线下社交特有的情感温度。

创造性思维的破茧时刻 麻省理工学院创新教育中心的研究表明,持续的手机刺激会抑制大脑默认模式网络的激活——这个区域正是创造性思维的"孵化器",广州青少年科技大赛获奖者的时间管理日志显示,87%的获奖者在创意萌芽期保持了日均手机使用<1小时的习惯。

生理健康的守护屏障 国家卫健委2022年青少年健康白皮书披露,每天使用手机超过5小时的学生,颈椎异常检出率达43%,干眼症发病率是少用手机群体的2.7倍,成都某中学推行"护眼行动"后,学生视力不良新增率同比下降18%,体育运动参与率提升39%。

时间管理的自主觉醒 芝加哥大学时间管理实验室的追踪研究表明,卸载社交软件的学生,其碎片时间利用率从17%跃升至63%,北京某重点中学的"21天手机管理计划"中,参与者平均每日阅读时长增加47分钟,兴趣爱好发展时间扩大2.1倍,呈现出时间价值的重构。

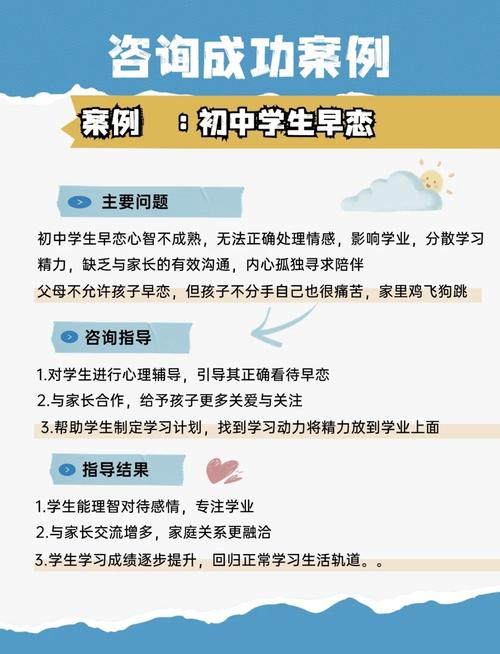

心理韧性的渐进式锻造 《青少年心理健康蓝皮书》显示,过度依赖网络社交的学生,现实挫折承受力评分低于均值27分,深圳某心理咨询机构的干预案例表明,当手机使用时长缩减至合理范围,青少年焦虑指数下降34%,自我认同感提升41%,形成更稳定的心理支撑系统。

家庭关系的温度回归 全国家庭教育状况调查报告指出,手机引发的亲子冲突占家庭矛盾源的53%,南京某社区开展的"家庭数字断舍离"项目中,参与家庭的深度对话频次增加2.8倍,共同活动时间延长65分钟,重构了数字时代的新型代际关系。

自主学习的生态构建 OECD教育评估数据显示,善于管理电子设备的学生,其元认知能力得分高出23%,武汉某中学的"学习力提升工程"实践表明,减少手机干扰后,学生自主制定学习计划的比例从31%升至69%,知识体系构建完整性提高58%。

人生规划的清晰成像 剑桥大学职业生涯研究所的十年追踪发现,中学阶段手机使用自律性强的学生,其职业目标明确度是同龄人的1.7倍,上海某高中的生涯规划档案显示,控制手机使用的学生,其社会实践参与度提高82%,职业体验深度增加54%,形成了更立体的人生认知图景。

当我们拨开数字迷雾,看到的不仅是成绩单上的数字跃升,更是一个个完整人格的渐次展开,从注意力重塑到人生规划觉醒,这十大改变勾勒出青少年发展的完整生态链,教育的本质是唤醒,而适度的数字断连,恰恰为这种唤醒创造了宝贵的空间,这不是对科技进步的否定,而是对成长规律的尊重,当教育者、家长和学生形成共识,共同构建理性使用数字设备的"第三空间",我们终将见证,那些暂别屏幕的目光,会投射出更辽阔的人生景深。