在南方某重点大学的新生报到处,一位母亲蹲在地上为18岁的儿子系鞋带的画面被偶然拍下,这张照片在网络上引发轩然大波,类似场景正在中国家庭中不断上演:初中生不会剥鸡蛋、高中生需要家长陪读、大学生每月将脏衣服快递回家......这些令人啼笑皆非的现象背后,折射出当代青少年独立能力缺失的严峻现实,当我们深入剖析这种现象的成因,会发现六个环环相扣的教育陷阱正在吞噬孩子的成长空间。

过度保护的教养模式

"别碰热水瓶!""这个你拿不动!"这些充满焦虑的呵斥声充斥在无数家庭中,现代家长将孩子置于绝对安全区,像博物馆的珍贵展品般精心"保存",某小学班主任统计发现,五年级学生中62%从未独自购买过文具,78%的孩子上下学必须家长接送,这种保护模式直接导致孩子的基础生活技能严重退化,北京某重点中学的心理咨询室记录显示,每年新生中有1/3因不会整理内务出现焦虑症状。

更深层的危机在于决策能力的缺失,从选择课外读物到填报高考志愿,家长代劳已成为常态,上海教育研究院的跟踪调查显示,被过度保护的孩子在面临职业选择时,表现出明显的决策困难,平均需要比同龄人多花3倍时间做出决定。

替代成长的教育焦虑

"赢在起跑线"的集体焦虑催生出畸形的教育方式,家长们像精密编程的机器人,为孩子规划好每个成长节点:三岁学钢琴、五岁背古诗、小学毕业前考完PET,这种替代式成长剥夺了孩子最重要的试错机会,儿童心理学家跟踪研究发现,在家长全盘规划下成长的孩子,创造性解决问题的能力比自由成长的孩子低40%。

教育剧场效应正在制造批量生产的"标准化产品",某重点高中调查显示,超过半数的学生在被问及"你的梦想是什么"时,答案与家长的期望完全一致,这种精神依附导致青少年在脱离家庭环境后,往往陷入持续数年的自我认知混乱。

环境剥夺的成长困境

城市化进程中的居住环境变迁,正在构建新型成长牢笼,商品房小区的封闭管理、社区公共空间的消失、邻里关系的瓦解,使孩子失去了天然的成长训练场,对比研究显示,80后儿童平均每日自由活动时间为3.5小时,而00后骤减至0.8小时,这种空间剥夺直接导致风险预判能力发育迟缓。

社交荒漠化现象日益严重,独生子女政策与电子设备的普及,使同伴社交机会减少65%,广州某初中调查发现,43%的学生更愿意与智能音箱对话而非真实朋友,这种社交退缩严重阻碍了独立人格的形成。

评价体系的单一导向

教育系统对学业成绩的畸形崇拜,造就了"高分巨婴"的批量生产,某省重点中学的课程表显示,学生日均劳动时间不足15分钟,决策实践类课程完全缺失,这种培养模式导致学生进入大学后,普遍出现时间管理障碍和人际关系危机。

生活教育的系统性缺失已成顽疾,对比日本中小学必修的家政课程、德国的劳动技术教育,我国青少年的生活技能培养仍停留在口号阶段,调查显示,高中毕业生中能独立完成换被套等基础家务的不足20%。

自我效能感的瓦解危机

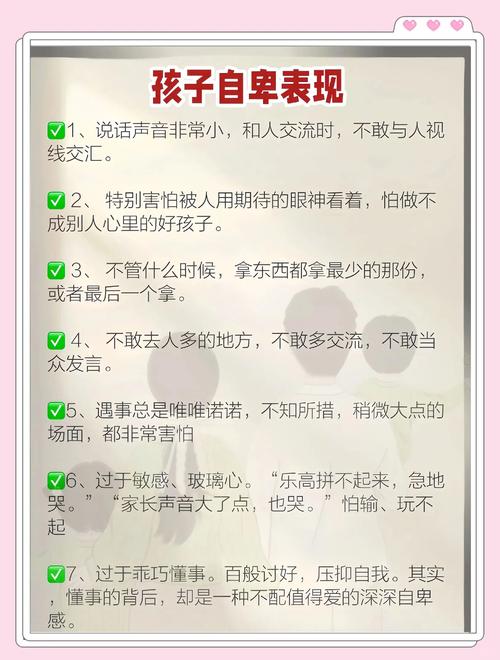

过度帮助正在摧毁孩子的自信根基,发展心理学研究证实,经常听到"你不行"的儿童,其自我效能感会比同龄人低54%,这种心理暗示形成恶性循环:越不自信越依赖,越依赖能力越弱。

失败教育的缺失使孩子成为"玻璃娃娃",北京某重点小学的挫折教育实验显示,经过系统抗挫训练的学生,在独立解决问题时表现出更强的韧性和创造力,这反衬出现行教育中对失败价值的严重忽视。

代际传递的依赖链条

家长自身的成长创伤正在制造新的教育困境,那些在物质匮乏年代长大的父母,通过过度满足孩子来补偿自己的童年缺失,这种代偿心理催生出畸形的教养方式,家庭治疗案例显示,有分离焦虑障碍的家长,其子女出现依赖症状的概率高达76%。

这种依赖关系正在形成可怕的代际传递,某三代同堂家庭的跟踪调查发现,祖母对母亲的过度保护模式,正在母亲对孙辈的教育中完整复现,形成跨越半个世纪的依赖链条。

解开这些教育困局需要整个社会的觉醒,家长要做的不是永远撑伞,而是教会孩子感受风雨;学校要培养的不是考试机器,而是完整的人;社会要提供的不是温室,而是适度的历练场,当我们将成长的权利真正还给孩子,那些系鞋带的母亲终将欣慰地看到,自己的孩子能够稳稳地走向自己的人生旅途,这需要教育者拿出刮骨疗毒的勇气,更需要整个社会形成尊重成长规律的教育共识。