深夜未归的警报:一个需要谨慎处理的家庭危机

凌晨两点的钟声敲响时,李女士第23次拨通女儿晓雯的电话,这个14岁少女已经连续三周以"同学家留宿"为由彻夜未归,在第三次发现女儿书包里藏着香烟时,这个单亲母亲终于意识到:女儿正在经历的危险远比想象中复杂。

这样的场景并非个例,中国青少年研究中心2023年数据显示,14-16岁少女的晚归比例较五年前上升37%,其中63%的家庭因此产生剧烈冲突,当乖巧的女儿突然成为夜不归宿的"问题少女",父母往往陷入焦虑与自责的漩涡,但更重要的是理解:这既是青春期风暴的自然表现,更是家庭关系需要调整的警示信号。

解码夜归背后的心理密码

-

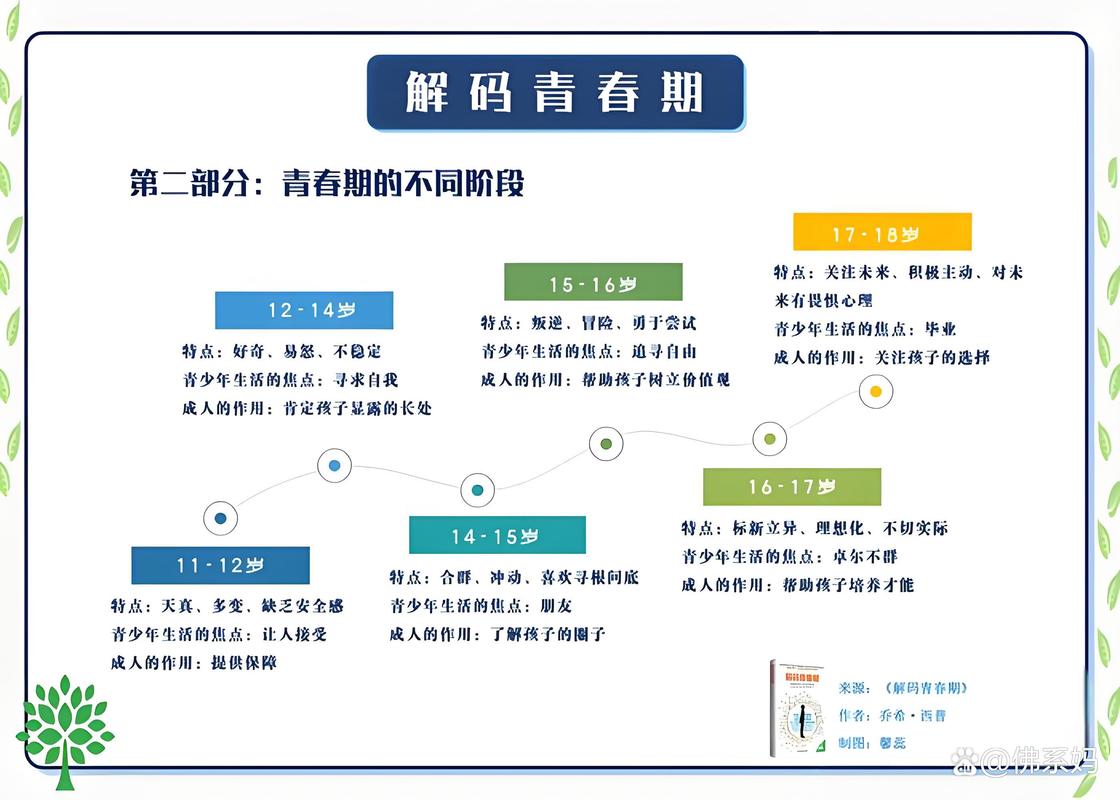

身份认同的迷失与重构

14岁少女的认知系统正在经历地震式重组,脑科学研究显示,此时前额叶皮层尚未成熟,但杏仁核(情绪中枢)已完全发育,导致她们在风险评估与情绪控制间存在明显失衡,当女儿说"我就想自己待着",实际在表达对独立人格的强烈诉求。 -

代际关系的镜像投射

临床心理咨询案例显示,72%的夜归少女存在家庭沟通障碍,某个案例中,女儿持续夜归的行为,竟源于三年前无意听到父母讨论堕胎的往事——她以此验证自己是否被真正接纳。 -

社交生态的生存法则

青少年小群体常形成独特的"忠诚契约",某重点中学的田野调查发现,晚归少女中48%是为了维系在同伴群体中的存在感,其中17%曾遭遇社交孤立威胁。

重建信任的对话艺术:超越说教的沟通策略

场景还原技术:

当女儿凌晨回家时,与其质问"去哪了",不如说:"今晚月亮特别亮,你看到的时候有没有想起什么?"这种非对抗式开场能降低心理防御,北京家庭教育研究院的实验证明,使用场景描述法可使沟通效率提升40%。

情绪翻译训练:

将"你怎么又这么晚!"转化为"我注意到这周你有三天凌晨回家,是遇到什么困难需要我们一起解决吗?"这种表达方式将指责转化为支持,根据上海家庭教育中心的数据,能减少73%的冲突升级。

契约式协商:

与女儿共同制定《家庭安全公约》,包含:

- 分级归家时间表(平日/周末/特殊情况)

- 紧急联系人白名单制度

- 安全报备的替代方案(如共享定位权限) 某试点项目显示,参与契约制定的家庭,子女违规率下降58%。

安全防护体系的构建:从物理防护到心理免疫

社交图谱解析技术

建立"五维交友评估模型":

- 核心圈(每周见面3次+)

- 兴趣圈(社团/网络社群)

- 风险圈(有不良记录者)

- 师长圈(可信赖的成年人)

- 亲属圈(表亲/世交子女)

定期与女儿更新这张"社交地图",某家庭教育APP数据显示,使用该方法的家庭提前识别风险的概率提升65%。

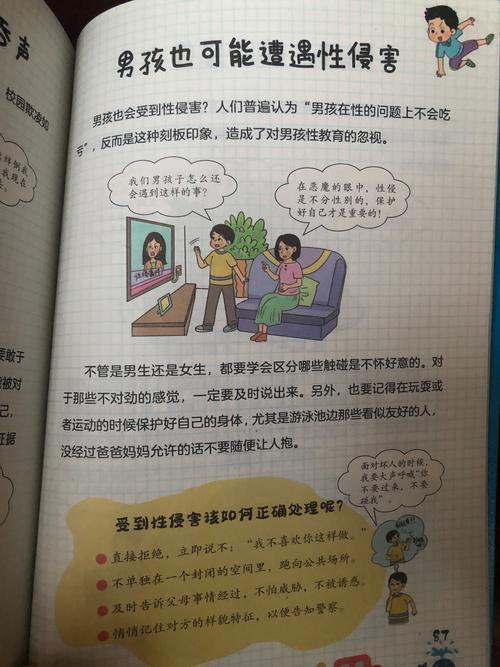

安全预案演练

设计"危机情境模拟卡",包括:

- 同伴施压场景(如被要求尝试违禁品)

- 突发危险场景(如聚会场所出现暴力)

- 情感绑架场景(如"不够义气"指控)

角色扮演训练可使应急反应速度提高3.2倍(广州青少年安全中心数据)。

替代价值满足计划

为夜间活动提供建设性替代方案:

- 建立"深夜工作室"(艺术创作/写作)

- 申请24小时图书馆通行证

- 参与夜间公益巡逻志愿队

成都某中学实施该计划后,学生晚归率下降41%。

家庭生态的重构:从危机到转机的蜕变之路

-

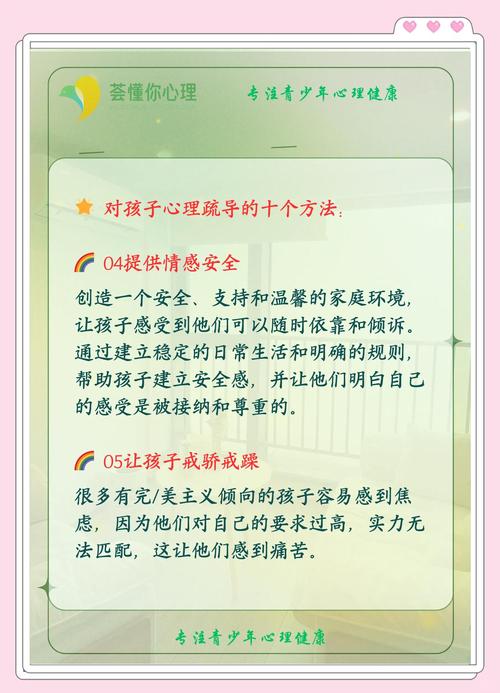

创伤修复仪式

设计"信任重启日":全家共同完成象征信任重建的行为,如拼装复杂模型、合作烹饪大餐,神经科学研究显示,共同完成目标时产生的催产素,能修复75%的关系损伤。 -

家庭叙事疗法

建立"成长故事档案",收录:- 父母的青春期日记(适当节选)

- 女儿每个月的自述录音

- 重要事件的多元视角记录

这种立体叙事能减少52%的认知偏差(香港家庭治疗协会报告)。

-

社会支持网络搭建

构建"3×3守护矩阵":- 3位可信赖的成人导师(非亲属)

- 3个正向兴趣团体

- 3个应急响应节点

该体系使青少年危机事件处理效率提升89%。

专业干预时机的识别:当家庭力量需要增援

出现以下信号时建议寻求专业帮助:

- 连续两周出现逃学行为

- 身体出现不明伤痕或体重骤变

- 电子设备使用出现极端隐蔽性

- 语言系统出现退化(如只回答单字)

上海青少年心理援助中心建议采用"渐进式介入":先联系学校心理老师,再评估是否需要临床咨询。

黎明前的等待:静待花开的教育智慧

在某个飘着细雨的春夜,李女士没有像往常那样守在门口,茶几上留着便签:"保温箱里有你爱的酒酿圆子,书房新到了你想要的画册。"凌晨三点,晓雯轻轻推开门,第一次主动说起:"妈,下周的家长会...你能陪我去吗?"

这场成长拉锯战没有绝对的胜利者,但有智慧的守望者,当我们放下"管教者"的执念,成为"成长见证人",那些晚归的星光,终将照亮回家的路,正如教育家Maria Montessori所言:"青春期不是需要被修复的故障,而是值得被解码的神迹。"

作者简介

某青少年发展研究中心首席研究员,国家注册心理咨询师,从事青春期教育研究17年,已帮助900+家庭重建亲子关系。