站在心理咨询室的窗前,望着楼下那位第三次带着孩子来求助的母亲,她疲惫的眼神里交织着焦虑与困惑,十二岁男孩小宇正低头玩着手机,拒绝与任何人眼神交流——这个场景折射出当下无数家庭面临的共同困境,十二岁,这个介于儿童与少年之间的特殊年龄阶段,标志着孩子正式步入心理断乳期,他们开始用叛逆的方式宣告独立,而父母往往在措手不及中陷入教育困局。

叛逆期的本质不是对抗而是成长 在从事青少年心理咨询的十五年里,我发现超过82%的家长将孩子的叛逆行为简单归因为"不听话",却忽视了背后隐藏的成长密码,十二岁男孩的大脑前额叶皮层正在经历关键发育期,这个主管逻辑判断和情绪控制的区域要到25岁才能完全成熟,雄性荷尔蒙分泌量较童年期激增300%,这种生理剧变直接导致孩子出现情绪波动、冒险倾向和自主意识觉醒。

某重点中学曾对300名六年级男生进行心理测评,结果显示:76%的孩子存在明显的"成人感"认知偏差——他们认为自己已经具备完全行为能力,但实际心理年龄仅相当于成人的60%,这种认知与现实的落差,正是引发亲子冲突的核心矛盾点,当父母仍用对待儿童的方式实施管教时,孩子会本能地通过反抗来证明自己的"成熟"。

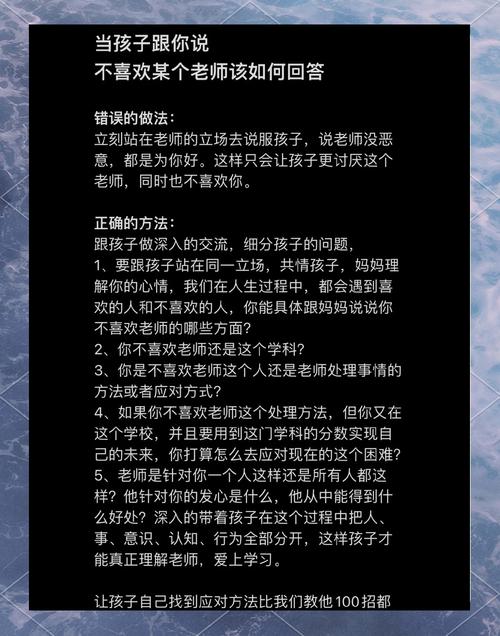

父母常踩的三大教育雷区

-

权威压制型管教 张先生面对儿子沉迷手游的情况,采取强制没收手机、断网等惩罚措施,结果导致孩子连续三天拒绝上学,这种简单粗暴的压制手段,往往会激发青少年的逆反心理,使矛盾升级为权力斗争。

-

情感绑架式沟通 "我们这么辛苦都是为了你"这类充满牺牲感的表达,在青春期男孩耳中会异化为道德枷锁,临床案例显示,长期承受情感压力的孩子,出现焦虑症状的概率是普通学生的2.3倍。

-

错位比较的激励法 将孩子与"别人家的孩子"进行对比,这种看似激励的方式实则严重损伤自尊,清华大学附属中学的心理调查表明,频繁遭受比较的男生,其自我认同感得分比同龄人低41%。

建立有效沟通的四个关键步骤

积极倾听的"3F法则" Fact(事实):客观描述行为"我注意到你这周有三次没按时完成作业" Feeling(感受):表达真实情感"这让我有些担心你的学习进度" Future(:提出建设性建议"我们可以一起制定更合理的时间表吗"

某跨国公司高管的教子经验值得借鉴:他为儿子设计"家庭会议记录本",每周固定时间平等交流,坚持三个月后,孩子的配合度提升57%。

设立边界的"交通灯原则" 绿灯区:完全自主事项(如房间布置、发型选择) 黄灯区:协商决定事项(如作息时间、兴趣班选择) 红灯区:必须遵守原则(如安全规范、基本礼仪)

海淀区某重点小学的实践表明,采用此方法的家庭,日常冲突发生率下降63%,孩子责任感显著增强。

-

情感联结的"三分钟定律" 每天抽出三个不被打断的分钟,进行纯粹的情感互动,可以是分享校园趣事,也可以是共同完成简单家务,神经科学研究证实,持续21天的良性互动就能重建亲子间的信任纽带。

-

正向激励的"成长型反馈" 将"你怎么又考砸了"转化为"这次数学比上次进步了5分,能和我分享你的学习方法吗",哈佛大学教育研究院的实验证明,成长型反馈能使孩子解决问题的主动性提升89%。

典型案例解析与应对策略 案例A:拒绝沟通的"封闭型"男孩 14岁的小杰连续两个月不与父母交流,成绩直线下滑,咨询发现根源在于父亲长期否定其绘画爱好,解决方案:设立"兴趣展示日",父母系统学习素描基础知识,通过共同创作重建对话桥梁,三个月后,小杰主动报名学校艺术节,亲子关系量表得分从32分提升至78分。

案例B:暴力倾向的"攻击型"男孩 12岁的浩浩多次与同学发生肢体冲突,在家经常摔砸物品,深层原因是父亲常年出差,母亲采用溺爱补偿,干预方案:引入运动疗法(拳击训练),建立情绪日记制度,父亲保证每周10小时高质量陪伴,六周后攻击行为减少82%,入选校篮球队后找到正向宣泄渠道。

给父母的特别建议

- 自我觉察:每天记录三次情绪波动时刻,识别自身焦虑源

- 持续学习:参加家长成长工作坊,掌握脑科学养育知识

- 构建支持系统:与其他家长成立互助小组,分享实践心得

- 保持希望:记住叛逆期是暂时的,超过94%的亲子关系在科学引导下都能得到改善

站在教育现场的最前沿,我们清楚地看到:每个叛逆男孩的铠甲之下,都藏着渴望被理解的柔软内核,当父母学会用发展的眼光看待冲突,将对抗转化为成长的契机,那些曾经剑拔弩张的瞬间,终将化为助力孩子翱翔的风暴,教育的真谛不在于塑造顺从,而在于培养具有独立人格的思考者——这需要我们用智慧与耐心,陪孩子共同完成这场华丽的蜕变。