当清晨的第一缕阳光照进客厅,12岁的乐乐已经蜷缩在沙发上刷短视频,手指机械地滑动,瞳孔映着屏幕蓝光,对母亲准备的早餐置若罔闻,这个场景正在中国超过60%的家庭重复上演,首都儿科研究所最新调查显示,3-15岁儿童日均屏幕使用时间已达4.2小时,是世卫组织建议值的3倍,在这场与智能设备的拉锯战中,家长们既焦虑于孩子受损的视力与注意力,又困惑于数字原住民时代的教育困境。

手机依赖背后的心理密码

神经科学研究揭示,短视频平台采用的即时奖励机制,与赌博机使用相同的大脑奖赏回路,每次滑动带来的新鲜刺激,都在触发多巴胺的快速分泌,这种神经递质形成的愉悦记忆,使儿童大脑逐渐产生病理性依赖,北京师范大学认知实验室的脑成像研究显示,重度手机使用儿童的前额叶皮层活跃度比正常儿童低27%,这个区域正是控制冲动和规划未来的关键。

在心理需求层面,手机游戏创造的虚拟世界恰好填补了现实缺失,某重点小学的心理咨询案例中,78%的沉迷儿童存在现实社交困难,他们通过游戏中的团队协作获得现实中匮乏的归属感。《儿童发展心理学》指出,当孩子在现实世界得不到足够的成就体验时,就会转向虚拟世界寻求补偿。

家庭互动模式的异化加剧了这种依赖,中国家庭教育学会的调查数据显示,42.3%的家长在陪伴孩子时仍在处理工作信息,这种"人在心不在"的陪伴质量,迫使孩子转向手机寻求情感寄托,心理治疗师王敏指出:"当餐桌变成各自刷手机的场景,孩子潜意识里会把手机等同于情感联结对象。"

打破困局的家庭行动指南

建立屏幕使用契约需要科学规划,美国儿科学会建议采用"1-1-1原则":每天1小时分段使用,保持1米观看距离,每20分钟休息1分钟眺望远处,具体实施时可制作可视化时间管理器,比如将每天90分钟的使用时间转化为18枚金色代币,每次使用需消耗代币,培养孩子的自主管理能力。

替代性活动的设计要遵循"沉浸式体验"原则,南京某实验小学开展的"家庭探索计划"中,家长带领孩子用显微镜观察树叶脉络、用天文望远镜寻找星座,这些需要持续注意力的活动能有效激活大脑额叶,数据显示,参与该计划的学生半年后专注力测试提升31%,手机使用时间下降58%。

环境改造策略强调空间的重构,在客厅设置"无电子设备角",摆放实体书籍、拼图、乐高积木等需要动手操作的玩具,日本教育学家山田隆夫提出的"三区隔离法"值得借鉴:将家庭空间划分为学习区(书桌)、娱乐区(玩具角)、休息区(沙发),每个区域功能明确且禁止跨界使用电子设备。

重建深度联结的教育突围

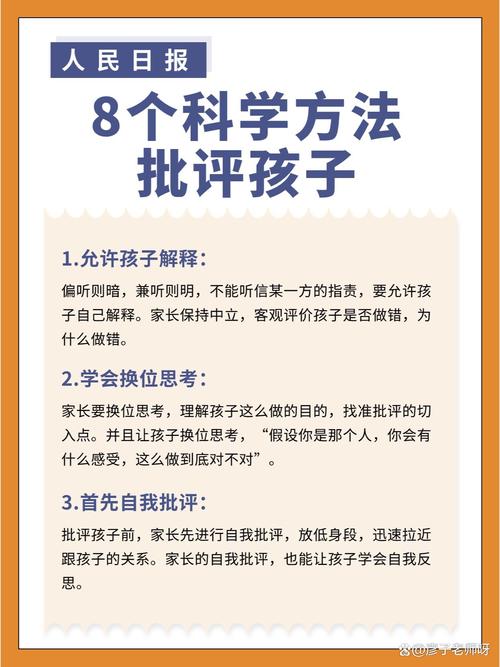

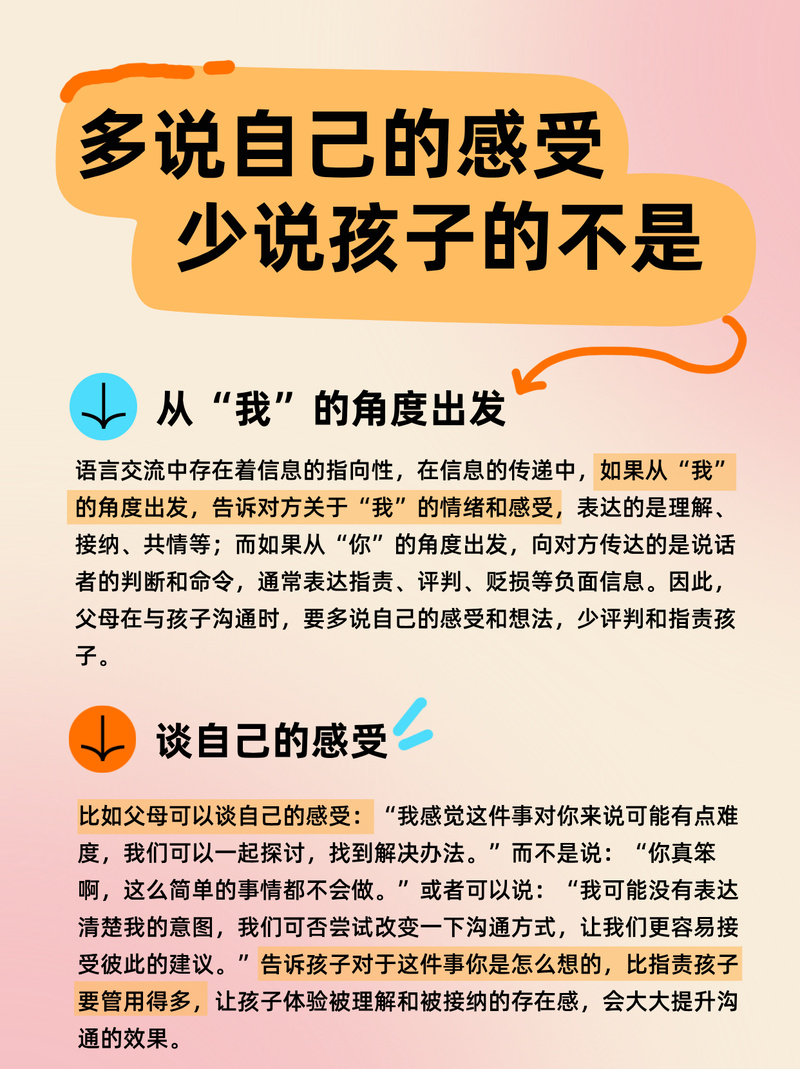

对话质量的提升需要技巧,避免质问"为什么总是玩手机",转而采用"我注意到"句式:"我注意到你这周有三个下午都在研究恐龙,能和我分享你学到的新知识吗?"这种观察式沟通能建立信任而非对抗,每周设定"深度对话时间",全家人关闭电子设备,围绕特定主题进行头脑风暴。

兴趣培养要抓住敏感期窗口,上海青少年活动中心的跟踪研究表明,9-12岁是建立终身兴趣的关键期,家长可制作"兴趣探索轮盘",每季度让孩子体验3-4种新活动,从机器人编程到传统木工,从戏剧表演到野外生存,通过多样化尝试唤醒内在动力,某培训机构数据显示,找到真正兴趣的孩子,手机使用时间会自然下降65%。

认知重塑需要持续输入,定期举办家庭读书会,共读《瓦尔登湖》探讨科技与自然的关系,观看纪录片《数字痴呆化》讨论技术对人脑的影响,北京某重点中学开展的"数字断食营"实践显示,经过72小时无电子设备生活后,92%的学生表示重新发现了现实世界的乐趣。

在这场守护专注力的持久战中,没有立竿见影的魔法解药,但正如德国哲学家雅斯贝尔斯所说:"教育是棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。"当家长率先放下手机,当客厅重现围炉夜话的温暖,当孩子的眼睛重新闪烁求知的光芒,我们终将见证数字时代下生命力的觉醒与绽放。