北京某重点中学的心理咨询室里,14岁的晓雯蜷缩在沙发上,手指绞着校服衣角,她刚刚被母亲发现书包里的情书,母亲当众撕毁信件的行为,让原本亲密的母女关系骤然降至冰点,这个案例折射出当代中国家庭教育中普遍存在的困境——当孩子的情感世界开始萌芽,父母该如何在守护与放手之间找到平衡?

情感觉醒期的教育困局 根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,52.3%的中学生承认有过恋爱经历或情感萌动,这个数字较十年前上升了18个百分点,生理发育提前与信息时代的多维冲击,使得当代青少年的情感觉醒期明显前移,但令人担忧的是,超过67%的家长表示完全不知如何应对孩子的早恋问题。

某重点高中班主任王老师分享了她的观察:"现在的孩子不是不懂爱情,而是太早接触了成人世界的感情模式,他们通过短视频、社交软件接触到的情感表达往往是碎片化、戏剧化的,这导致很多孩子把恋爱当作证明自我价值的工具。"

家长的典型错误应对模式

-

监控型家长:安装手机监听软件、突击检查聊天记录 35岁的张女士发现女儿手机里的暧昧信息后,立即在女儿房间安装监控摄像头,这种过度控制导致女儿产生严重逆反心理,最终离家出走,心理学研究证明,过度监控会摧毁亲子信任,将孩子推向更隐秘的对抗。

-

羞辱型家长:"这么小就不知廉耻" 当16岁的小林鼓起勇气向父亲坦白恋情时,得到的却是"这么小就搞对象,以后能有什么出息"的嘲讽,这种语言暴力往往在孩子心中埋下自卑的种子,某心理咨询机构数据显示,因此类羞辱产生抑郁倾向的青少年占咨询总量的23%。

-

放任型家长:"只要不影响学习就行" 某企业高管父亲对儿子早恋持"开放式"态度,结果孩子连续三个月成绩下滑却无人干预,这种看似开明的放任实则是教育责任的逃避,青少年尚未成熟的心智需要引导而非绝对自由。

构建良性沟通的三维模型

-

情感解码:理解青春期的心理需求 15岁的心理发展研究显示,青少年此时的"恋爱"更多是探索人际关系、确认自我价值的特殊方式,某校心理教师李老师建议:"家长要读懂孩子行为背后的心理诉求,是渴望认同?寻求陪伴?还是对抗孤独?"

-

沟通技巧升级:从说教到共情 当发现孩子恋爱迹象时,切忌劈头盖脸的质问,可以尝试这样的开场白:"妈妈注意到你最近经常对着手机微笑,是有什么开心的事想分享吗?"这种非评判式的表达为孩子预留了安全空间。

-

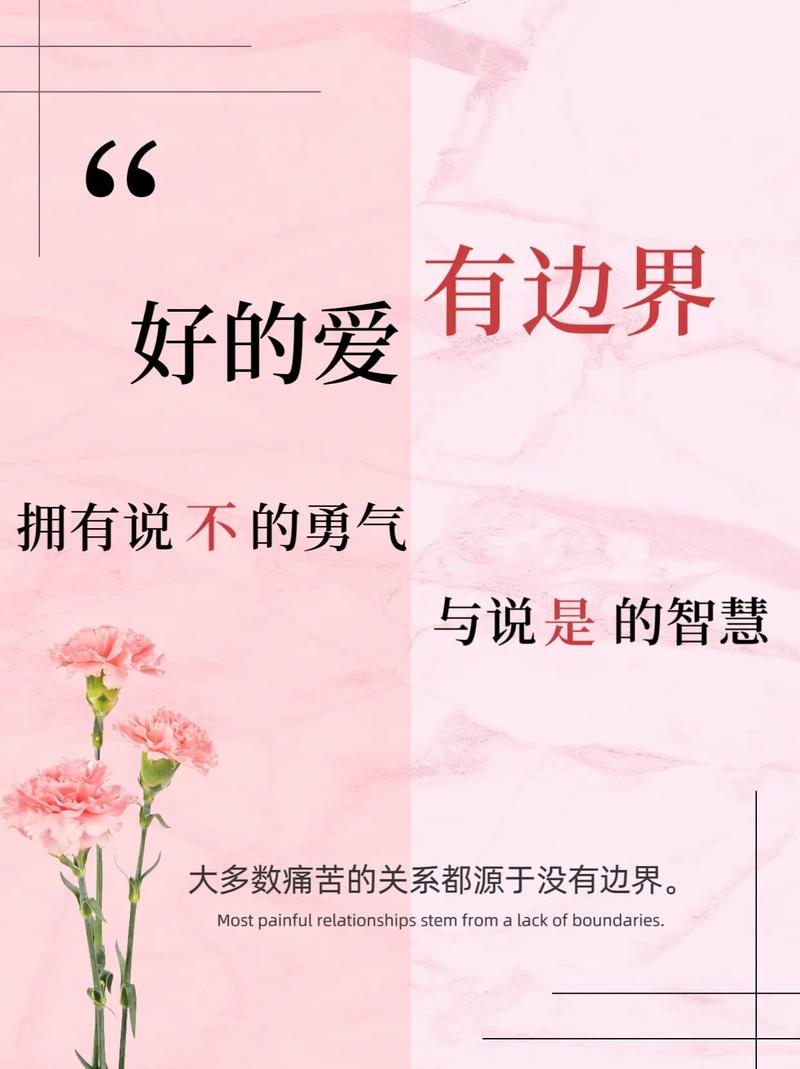

规则共建:制定可执行的情感公约 北京某家庭教育指导中心推荐的"三要三不要"原则值得借鉴:要告知行踪、要保持学习状态、要保护身心健康;不要深夜单独约会、不要经济过度依赖、不要突破身体界限,公约需家长与孩子共同商定,而非单方面强加。

关键教育时机的把握

-

情感教育前置化 上海某实验小学开展的"红领巾情感课堂"证明,从小学高年级开始渗透健康的人际交往理念,能有效降低青春期的情感困惑率,家长可以在孩子进入青春期前,通过电影、书籍等媒介自然导入爱情观讨论。

-

危机事件的转化智慧 当发现孩子确实陷入情感困扰时,某知名心理咨询师建议采用"四步处理法":首先控制情绪(家长需先自我冷静),其次倾听事实(不带批判地了解经过),然后共同分析(引导孩子思考关系利弊),最后制定方案(给予改进建议而非命令)。

-

家校协同机制的建立 成都某中学推行的"情感教育家长工作坊"成效显著,通过案例分析、角色扮演等方式,帮助家长掌握科学的引导方法,数据显示参与工作坊的家庭,亲子冲突率下降41%,孩子学业波动幅度减少58%。

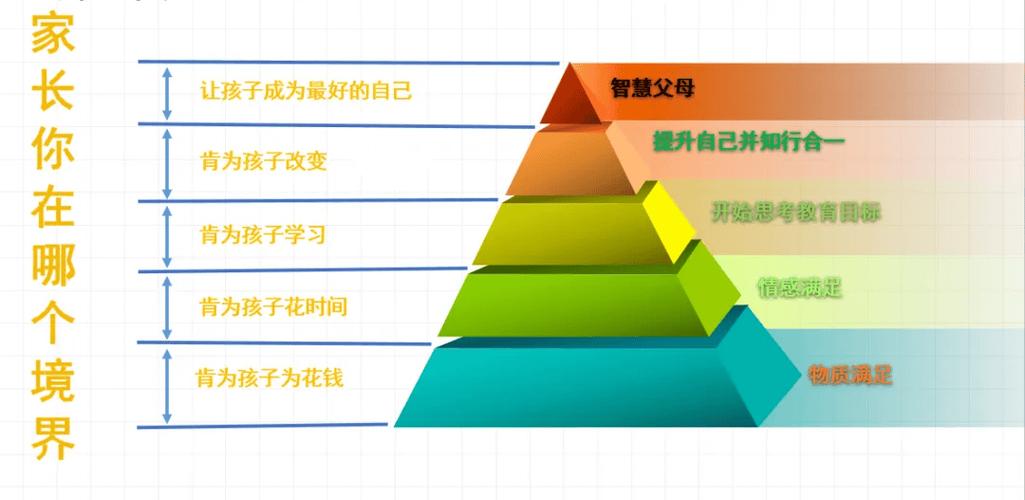

家长自我成长的必修课

-

处理代际情感认知差异 60后父母与00后子女对"早恋"的认知鸿沟可达30年,参加家长成长小组的王先生感慨:"我们那个年代牵手都要脸红,现在孩子谈论感情就像讨论天气般自然,确实需要更新教育观念。"

-

超越焦虑的本质思考 教育专家指出,家长对早恋的恐慌往往源于三重焦虑:对学业影响的担忧、对"失控"的恐惧、对自身教育失败的假想,定期记录"焦虑日记",有助于理性梳理情绪源头。

-

重建亲密关系的艺术 某家庭治疗师建议实施"三个20分钟"计划:每天20分钟专注倾听、每周20分钟亲子活动、每月20分钟深度对话,这种持续的情感投入能有效筑牢亲子信任基础。

站在教育学的视角审视,青少年时期的情感萌动恰似破土而出的幼苗,既需要防风固根的守护,也要给予向阳生长的空间,智慧的家长应当成为孩子情感世界的向导而非狱卒,用理解搭建沟通的桥梁,用智慧划定成长的边界,当父母学会以发展的眼光看待孩子的感情经历,那些曾经令人焦虑的"早恋"危机,终将转化为生命教育的珍贵契机。

(全文共计1837字)