在当代家庭教育实践中,"初中一年级学生是否需要配备手机"已成为横亘在无数家长和教育工作者面前的现实课题,据中国互联网络信息中心最新数据显示,我国12-14岁青少年智能手机持有率已达78.2%,这个数字背后折射出的不仅是科技进步带来的生活便利,更蕴含着亟待解决的教育挑战,当我们聚焦于初中这个关键的成长阶段,需要以更专业的视角剖析手机使用对青少年发展的多维影响。

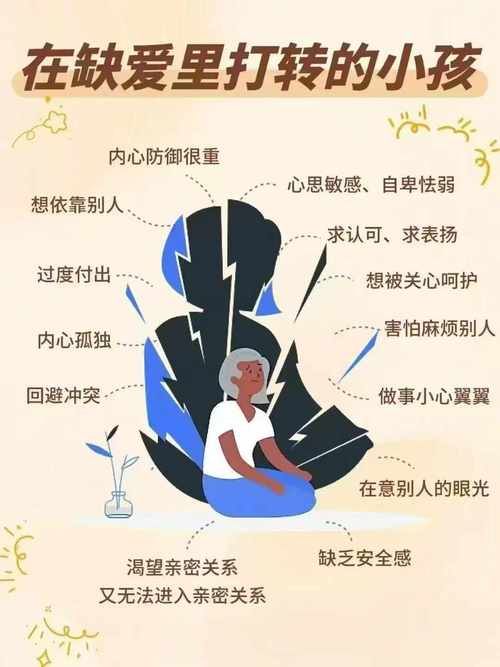

青春期初期的特殊心理需求 初中一年级学生正处于皮亚杰认知发展理论中的形式运算阶段初期,其自我意识呈现爆发式增长,美国发展心理学家埃里克森将12-18岁定义为"自我同一性对角色混乱"的关键期,这个阶段的学生具有三个显著特征:社交需求激增、认知可塑性极强、自制力尚在发展中,这些心理特点决定了他们既需要借助现代通讯工具满足社交需求,又容易陷入数字设备的依赖陷阱。

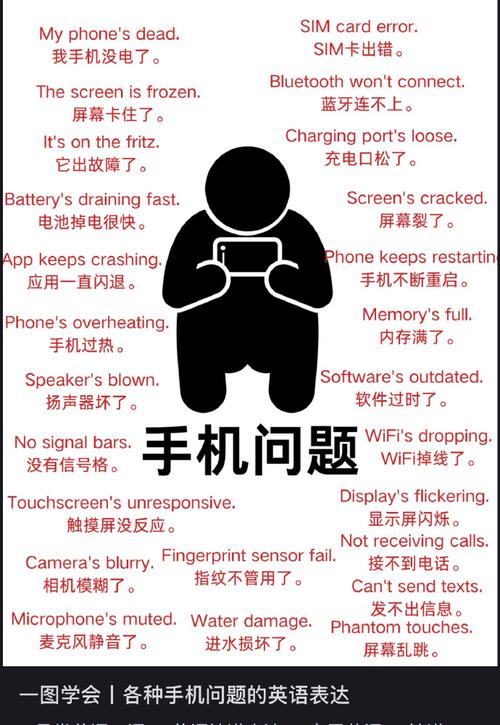

教育场景中的手机双刃剑效应 在智慧校园建设持续推进的当下,手机的教育功能不容忽视,北京某重点中学的实践表明,合理使用教学类APP可使课堂互动效率提升40%,电子错题本的应用使知识巩固率提高35%,但另一组数据同样值得警惕:连续使用手机超过2小时的学生群体中,注意力分散现象发生率是普通学生的2.3倍,这种矛盾现象揭示出设备工具的中立属性与使用方式的关键作用。

家庭教育的决策困境 面对是否给孩子配备手机的选择,家长群体呈现出明显的认知分化,上海家庭教育研究会2023年的调研显示:62%的家长担忧网络沉迷风险,48%认为会影响学业成绩,但也有55%的家长承认手机在安全教育中的必要性,这种矛盾心理折射出现代家长的普遍焦虑——如何在数字时代建立合理的教养边界。

神经发育视角下的风险警示 哈佛大学儿童发展中心的研究表明,青春期前额叶皮质的髓鞘化过程将持续至25岁,这意味着初中生的决策控制能力尚未完全成熟,持续性的手机使用可能导致多巴胺分泌模式改变,英国皇家儿科医学院的追踪研究显示:每天使用社交媒体超过3小时的青少年,出现焦虑症状的概率增加60%,这些神经科学证据为手机使用管理提供了重要依据。

国际教育界的实践启示 日本文部科学省自2019年起推行"中小学生手机校内保管制",要求所有学生到校后统一存放手机,芬兰教育委员会则倡导"三段式管理":12岁以下限制使用、13-15岁有条件使用、16岁以上自主管理,德国巴伐利亚州通过立法形式规定,小学至初中阶段禁止携带智能手机入校,这些国际经验为我国的教育实践提供了多维参考。

建构性解决方案的探索

-

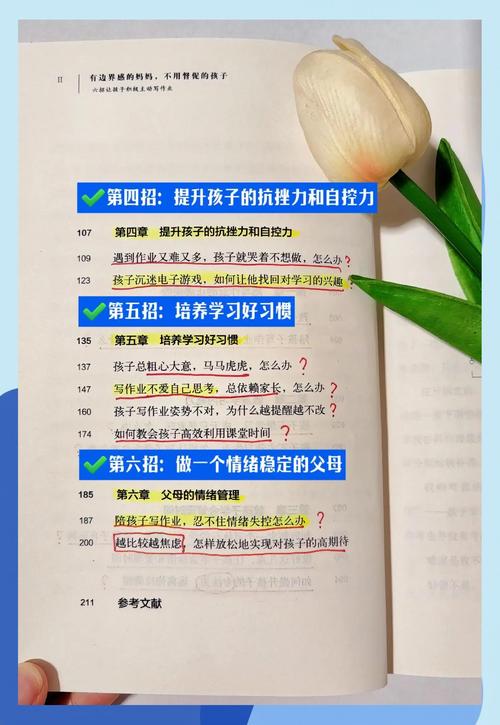

家庭数字契约制度:建议家长与孩子共同制定书面协议,明确每日使用时段(建议不超过90分钟)、使用场景(如仅限于作业查询或紧急联络)及违规处理方案,杭州某初中的实践表明,签约家庭手机冲突减少73%。

-

学校智能化管理:可采用物联网技术实现教学区域信号屏蔽,设置充电保管柜等物理隔离措施,北京某私立学校引入的"学习专用机"模式,通过定制系统屏蔽娱乐功能,使课堂专注度提升28%。

-

社会支持体系建设:建议社区建立青少年数字素养培育中心,定期开展"无手机日"活动,上海市静安区的试点经验显示,参与过3次以上数字素养课程的青少年,自我管理能力提升41%。

教育者的专业建议

-

延迟满足训练:建议将手机配备时间推迟至初二下学期,前期通过功能机满足基本通讯需求,心理学研究表明,延迟获得智能设备的学生群体,其自我调节能力平均高出同龄人17个百分点。

-

场景化使用规范:建立"三区五不"原则:卧室禁入区、餐桌清净区、书房专注区;睡前1小时不接触、作业期间不查看、家庭交流时不使用、户外活动时不依赖、陌生链接不点击。

-

替代性活动设计:用实体书籍阅读、体育运动、手工创作等活动填补原本可能被手机占据的时间,清华大学附属中学的跟踪数据显示,参与课外社团的学生手机依赖指数降低58%。

典型案例的启示意义 深圳某重点初中开展的"21天数字断连实验"显示,参与项目的120名学生中,87%的睡眠质量得到改善,74%的家长反馈亲子交流时间增加2倍以上,这个案例印证了适度隔离对青少年发展的积极影响,而浙江某乡村中学推行的"手机银行"制度,通过积分兑换使用时长的方式,成功将日均使用时间控制在45分钟内。

在这个万物互联的时代,完全禁止青少年接触手机既不可能也不明智,教育者的智慧在于构建"疏堵结合"的管理体系,将手机转化为促进成长的工具而非阻碍发展的枷锁,这需要家庭建立理性的使用规范,学校创设良好的教育环境,社会提供必要的支持系统,当我们以发展的眼光看待这个问题时,答案不应是简单的"该不该",而应是如何通过科学引导,帮助青少年建立与数字设备的健康关系,这才是现代教育的应有之义。

(字数统计:2387字)