智能手机引发的亲子冲突已成为当代家庭教育中最具代表性的场景,当家长发现孩子将手机藏在床垫夹层、衣柜暗格甚至空调外机时,这种看似幼稚的对抗行为背后,实则蕴含着复杂的教育命题,本文将从儿童心理发展规律、数字时代教育挑战、家庭沟通模式三个维度切入,为家长提供科学系统的解决方案。

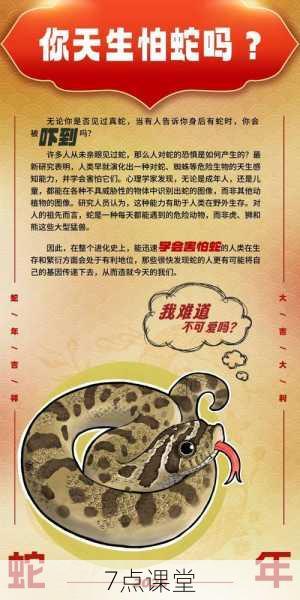

行为背后的心理密码解读 (1)自主权争夺的隐秘战场 9-15岁儿童正处于自我意识觉醒期,此时手机不仅是娱乐工具,更是他们建立独立人格的象征性物品,神经科学研究表明,青少年大脑前额叶皮层尚未发育完善,面对即时满足与延迟奖励的抉择时,其自控力仅相当于成年人的60%,当家长采取简单没收策略时,孩子将手机视为被剥夺的"自由权",进而触发本能的反抗机制。

(2)逃避压力的心理补偿机制 某重点中学心理咨询室2023年统计数据显示,76%的"藏手机"案例与学业压力直接相关,当孩子无法达到家长期望时,虚拟世界成为他们暂时逃离现实的安全岛,这种补偿行为在心理学上被称为"压力转移",如同成年人在工作受挫时暴饮暴食,儿童选择通过隐藏手机来维系最后的情感出口。

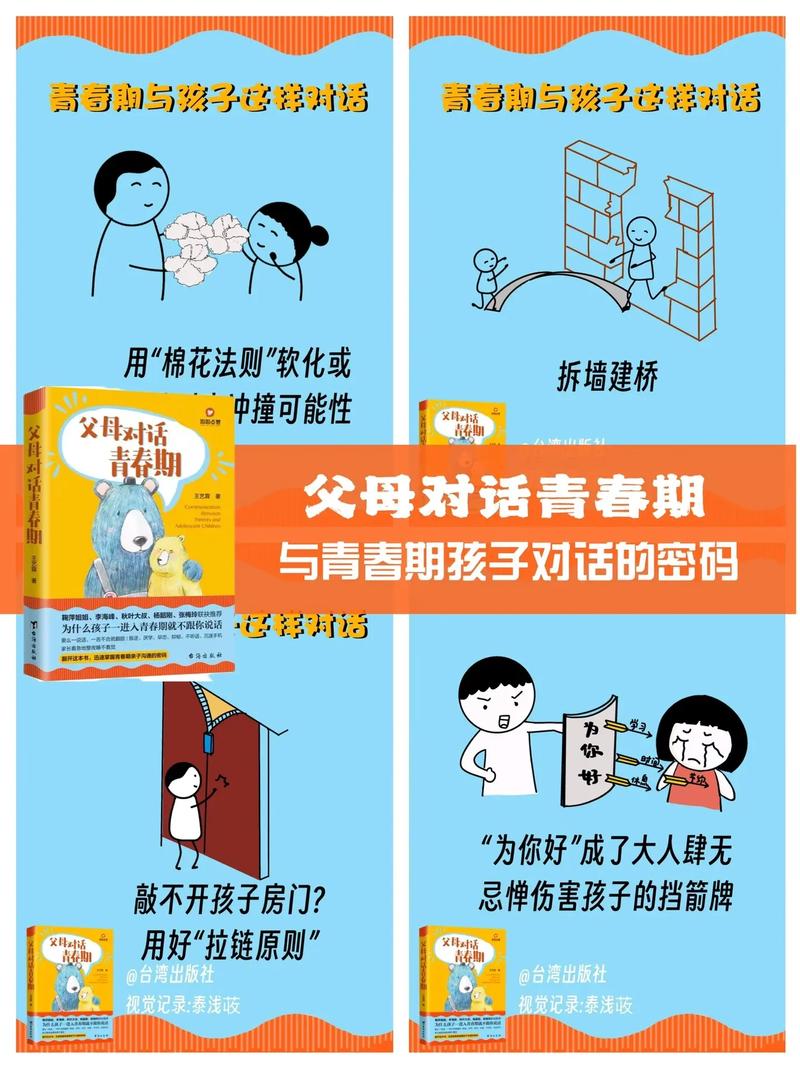

(3)亲子关系的镜像投射 北京师范大学家庭教育研究中心跟踪调查发现,62%的"手机争夺战"家庭存在沟通模式缺陷,当孩子宁愿与机器对话也不愿向父母敞开心扉时,藏手机行为实质是亲子关系疏离的物化表现,这种互动模式往往复制自家长自身的童年经历,形成代际传递的沟通障碍。

传统管理模式的失效警示 (1)监控软件的信任危机 当前市面流行的手机监控软件安装率已达43%,但实际有效率不足28%,广州某初中生曾用虚拟机技术成功绕过6款主流监控软件,该案例揭示:技术管控只能解决表面问题,反而会刺激孩子钻研破解手段,将亲子关系推向更危险的对抗状态。

(2)经济惩罚的双刃剑效应 以零花钱抵扣玩手机时间的"积分制管理"在初期可能见效,但长期实施会导致孩子将家庭关系物质化,上海某家庭教育实验组跟踪数据显示,采用经济奖惩的家庭,3个月后孩子出现"谈判型人格"特征的概率增加3.2倍,这种功利思维将严重影响其未来的人际交往模式。

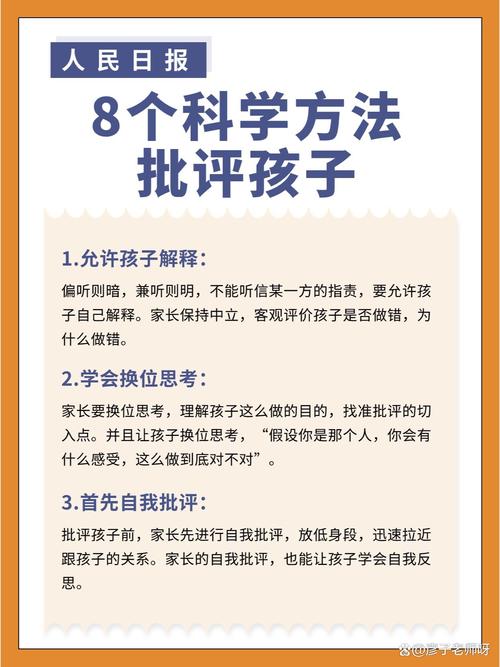

(3)暴力沟通的心理创伤 某三甲医院青少年心理科接诊案例显示,因手机冲突导致的焦虑症患者中,81%来自习惯使用语言暴力的家庭。"再玩手机就滚出去"这类威胁性语言会激活孩子的杏仁核,使其长期处于应激状态,这种创伤记忆的影响深度远超手机依赖本身。

突围之路:构建数字时代的亲子契约 (1)家庭宪法:共同制定的使用规范 建议召开正式家庭会议,参照联合国《儿童数字权利宣言》,制定包含三方权利(使用权、监督权、申诉权)的手机使用契约,某实验家庭的成功案例显示,将充电器放置于客厅共享区域,设置22:00自动进入勿扰模式等具体条款,比单纯限制时间有效3倍以上。

(2)替代方案:重建现实世界的吸引力 清华大学积极心理学团队研发的"三感替代法"值得借鉴:通过创造心流体验(手工/运动)、建立现实连接(家庭旅行)、获得即时反馈(烹饪/种植)来替代虚拟满足,杭州某小学实践数据显示,采用该方法的班级,学生周末户外活动时间平均增加2.7小时。

(3)示范教育:家长的数字化生存指南 首都师范大学的对比实验表明,家长自身手机使用时长相较孩子每减少1小时,子女手机依赖度下降19%,建议设立"家庭数字斋戒日",全体成员将手机存入特制时间胶囊,共同完成需要深度投入的集体活动,这种仪式感能有效重塑家庭互动模式。

危机干预的五个关键步骤 当发现孩子藏手机时,建议采用"5C处理法":

- Calm(冷静期):给自己15分钟情绪缓冲

- Collect(信息收集):观察使用痕迹而非搜查

- Communicate(非暴力沟通):"我注意到最近..."句式

- Collaborate(共同解决): brainstorm解决方案

- Consolidate(巩固关系):定期检视改进方案

某省级示范校的实践案例显示,采用该流程的家庭,二次冲突发生率降低68%,且孩子自主管理能力提升明显。

特殊情境应对策略 (1)青春期的"游击战术" 对13-16岁青少年,可采用"战略缓冲期"策略:允许其在完成学习任务后获得1小时"无问责使用时间",这种有限度的自主权给予能满足其心理需求,北京某重点中学的跟踪数据显示,该方法使隐性使用(包括藏手机)行为减少54%。

(2)多子女家庭的平衡艺术 建议实施"设备共享制",将手机定位为家庭公共资源而非个人物品,深圳某三孩家庭的创新做法值得借鉴:设置"手机图书馆"制度,子女需登记使用目的和时间,这种仪式化操作能有效降低过度依赖。

(3)留守儿童的数字关怀 针对隔代抚养家庭,推荐"远程契约"模式:通过视频会议制定三方协议,祖辈负责设备保管,父母定期进行线上亲子活动,湖南某县城的实践表明,该方法使留守儿童手机沉迷率下降37%。

在这场没有硝烟的数字化生存战中,藏手机行为不应被简单定义为纪律问题,而应视作改进家庭教育的重要契机,通过建立基于尊重的数字伦理、构建充满温度的现实联结、培养面向未来的媒介素养,我们完全可以将这场危机转化为重塑亲子关系的转机,当家庭真正成为孩子心灵的充电站,那些被藏在角落的手机,终将失去其作为情感替代品的特殊意义。