——解析体罚教育的认知迷思与现代教育路径

教育困境中的世纪之问

在上海市某重点小学的家长会上,42岁的王女士红着眼眶倾诉:"每次看到儿子顶嘴,我就控制不住想动手,可打完又后悔,这样下去到底对不对?"这个场景折射出无数家庭的真实困境,根据联合国儿童基金会2022年的调查报告,全球仍有65%的家长认可适度体罚,但在教育专家群体中,这个比例骤降至7%,这种认知鸿沟,恰是当代教育需要跨越的关键障碍。

体罚教育的认知演变史

中国传统教育中的"戒尺文化"延续千年,《礼记》记载"夏楚二物,收其威也",将教鞭视为维护师道尊严的象征,这种文化基因在城镇化进程中被悄然改写,北京师范大学教育学部跟踪研究发现,00后群体中经历过体罚的比例较90后下降48%,但教育焦虑指数却上升了37%,这揭示出现代化进程中教育方式的转型阵痛。

神经科学视角下的体罚真相

哈佛大学儿童发展中心通过功能性核磁共振研究发现,长期处于体罚环境中的儿童,前额叶皮层发育较同龄人迟缓13%-15%,这个区域正是负责理性思考和情绪控制的中枢,实验数据显示,经常遭受体罚的儿童在压力测试中,皮质醇水平比正常儿童高42%,这种应激激素的长期超标将导致海马体萎缩,直接影响记忆力和学习能力。

临床心理学案例更具说服力,9岁男孩小明因"不听话"频繁遭受父亲打手心,半年后出现选择性缄默症状,经脑电图检测,其杏仁核活跃度异常增高,形成条件反射式的恐惧记忆,这个案例印证了美国儿科学会的警告:体罚引发的创伤后应激障碍(PTSD)在儿童群体中的发病率是被忽视的教育伤害。

替代性教育策略的实践路径

在深圳实验学校的教育革新中,"积极行为支持系统"(PBIS)的引入带来显著改变,该系统通过"预防-教导-强化"三级干预,将问题行为转化率为72%,具体实践中,教师用"行为温度计"帮助儿童认知情绪,当指针进入红色区域时启动"冷静角"机制,数据显示,该方法实施后,课堂冲突事件下降65%,学生自我调节能力提升54%。

家庭教育层面,新加坡推出的"正向教养工作坊"提供可操作方案,其核心是"3T原则":Time(专属时间)、Talk(深度对话)、Touch(情感连接),参与家长反馈,采用"选择式提问"(如"你选择现在收拾玩具,还是听完故事再收拾?")后,亲子冲突减少58%,这种赋权式沟通,既维护规则又尊重自主性。

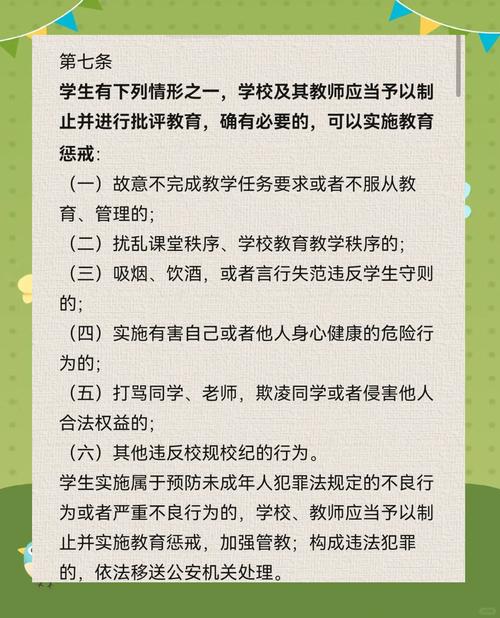

教育惩戒的法治化进程

法律层面,全球已有63个国家明文禁止一切形式的体罚,日本2019年修订《儿童虐待防止法》,将"教育性体罚"明确界定为违法行为,值得关注的是,该法实施后两年内,儿童咨询所的暴力举报量下降31%,而家庭教育咨询量增长189%,显示法治规范对教育观念的正向引导作用。

我国《家庭教育促进法》第二十六条明确规定:"不得实施家庭暴力",这为教育行为划出法律红线,上海长宁区法院的司法实践显示,在涉未成年人案件中,引用该条款的比例从2021年的17%升至2023年的43%,司法介入正在重塑教育伦理边界。

构建新型教育共同体的展望

成都七中开展的"成长型思维训练"提供有益启示,通过将"错误"重新定义为"学习机会",学生面对批评时的对抗性反应降低39%,教师采用的"描述式反馈"(如"我看到你在数学题第三步出现了计算错误")相比评判性语言(如"你怎么总是粗心"),使学生改正效率提升62%。

未来教育需要构建"三角支撑体系":神经科学指导下的认知开发、心理学支撑的情绪管理、社会学维度的环境营造,当家长学会用"我看到...我感到...我希望..."的沟通公式替代责骂,当教师掌握"行为-影响-感受"的非暴力沟通模型,教育才能真正实现其唤醒灵魂的本质使命。

教育的真谛在于点燃而非驯服,面对所谓"不听话"的男孩,我们更需要思考的是如何建立理解通道而非压制手段,当教育者放下高举的手掌,转而打开倾听的耳朵,那些曾被误解为叛逆的行为,终将显现出独立思考的珍贵萌芽,这或许才是教育最本真的模样——用智慧引导成长,以尊重滋养心灵。