理解早恋背后的成长密码 在初中校园的走廊里,我们时常能看到这样的场景:两个稚气未脱的孩子羞涩地交换零食,课间操时用余光偷偷关注对方,这些行为背后折射出的,是青春期特有的情感萌动,根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告,13-15岁青少年中,62%承认有过特殊好感对象,其中女生情感觉醒普遍早于男生1-2年,这种看似"早熟"的现象,实则是多重因素共同作用的结果。

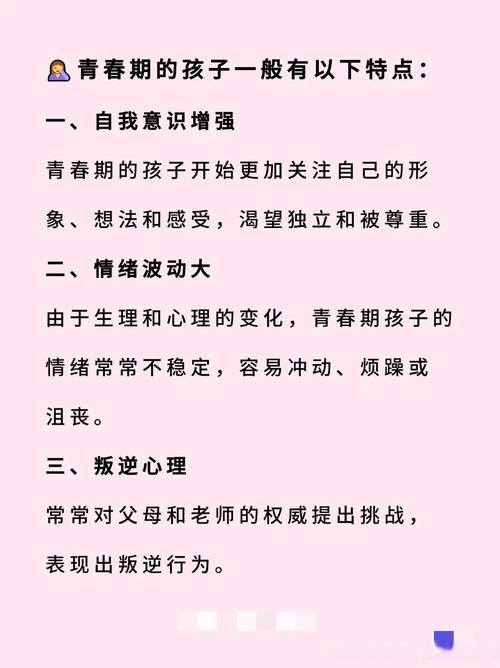

从生理发育角度,13岁女生正处于第二性征快速发育期,雌激素水平上升促使大脑杏仁核活跃度提高,对情感刺激更为敏感,心理发展层面,根据埃里克森人格发展理论,这个阶段正是建立自我认同的关键期,她们通过建立亲密关系来确认自我价值,社会环境的影响同样不可忽视,短视频平台数据显示,13-15岁用户对情感类内容日均观看时长达到47分钟,远超其他年龄层。

教育实践中常见的认知误区 面对早恋现象,许多教育者容易陷入三个典型误区,首先是"洪水猛兽论",某重点中学曾发生教师当众朗读学生情书事件,导致当事女生产生严重心理障碍,其次是"过度敏感症",北京某初中班主任因发现女生与男生交换发夹,立即启动"三级预警",反而激发了学生的叛逆心理,最隐蔽的是"性别偏见",同样涉及情感问题,教师对男生的批评往往停留在行为层面,对女生则容易上升到道德评判。

这些做法带来的后果触目惊心:上海市精神卫生中心统计显示,因情感问题就诊的青少年中,78%曾遭受过粗暴干预,更值得警惕的是,不当处理会导致"禁果效应",某跟踪调查显示,被强制分开的早恋学生,3个月内复合率高达91%,且关系转入地下后风险系数倍增。

科学引导的五维策略体系

-

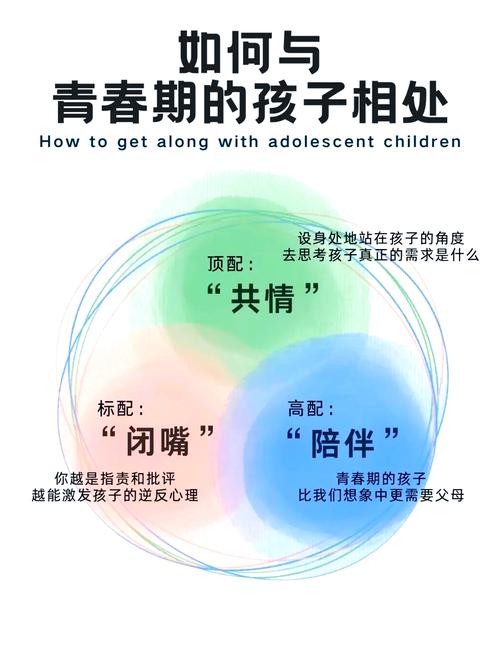

信任桥梁的构建艺术 北京师范大学附属实验中学的心理咨询室记录显示,主动求助的早恋学生中,83%首先向同龄朋友倾诉而非师长,要打破这堵心墙,需要教育者掌握"渐进式对话法",例如设计"每日十分钟"家庭谈话机制,从分享校园趣事逐步过渡到情感话题,某省级示范校实施的"成长手账"计划,通过师生每周交换日记,成功将早恋疏导成功率提升40%。

-

情感教育的课程化实践 深圳某初中开发的"成长必修课"值得借鉴:生理卫生课引入脑科学知识,用多巴胺分泌机制解释心动原理;语文课通过《简爱》赏析探讨平等关系;主题班会设计"情感天平"游戏,让学生直观感受学业与情感的平衡艺术,该校实施三年来,学生情感问题引发的学业波动下降67%。

-

行为边界的情景化设定 上海家庭教育指导中心推广的"三圈理论"成效显著:将行为分为绿色(集体交往)、黄色(单独相处)、红色(亲密接触)三个圈层,通过情景模拟训练,帮助学生建立分寸感,某案例中,教师用"过马路"类比情感界限:牵手如同等待绿灯,拥抱就像翻越护栏,生动形象地传递了自我保护意识。

-

自主意识的唤醒工程 杭州某校的"成长规划师"项目颇具创意:为每位学生建立成长档案,通过霍兰德兴趣测试、MBTI性格分析等工具,帮助其认知自我特质,当学生意识到"现在的喜欢可能源于对优秀特质的向往"时,往往会主动调整关系定位,数据显示,参与项目的学生自我认知清晰度提升58%。

-

支持系统的生态化建设 成都某区推行的"成长守护联盟"值得推广:组建由家长、教师、心理医生、社工构成的支援团队,建立"分级响应机制",对普通情感困惑提供同伴辅导,对高危情况启动专业干预,该机制运行两年间,成功预防了13起极端事件。

教育者的认知升级路径 面对青春期情感教育,教育者需要完成三重认知跃迁:从"问题处理"转向"成长陪伴",从"简单禁止"升级为"价值引导",从"单兵作战"转化为"系统协作",北京市特级教师王芳的案例很有启示:当她发现学生早恋后,没有立即制止,而是推荐《傲慢与偏见》,引导学生在文学赏析中建立健康情感观,最终该生将朦胧好感转化为学习动力,考入重点高中。

青春期不是需要镇压的叛乱期,而是亟待引导的探索期,当我们用理解代替指责,用智慧替代焦虑,那些在情感迷宫中徘徊的少女,终将在恰当的引导下,找到通向成熟的道路,这需要教育者保持与时俱进的认知更新,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的本质是人格的唤醒,而非知识的灌输。"在早恋这个成长课题面前,我们真正要培养的,是学生驾驭情感的能力,而不是剥夺他们体验情感的权利。